『ザイドリッツ』の艦長エギディ大佐

|

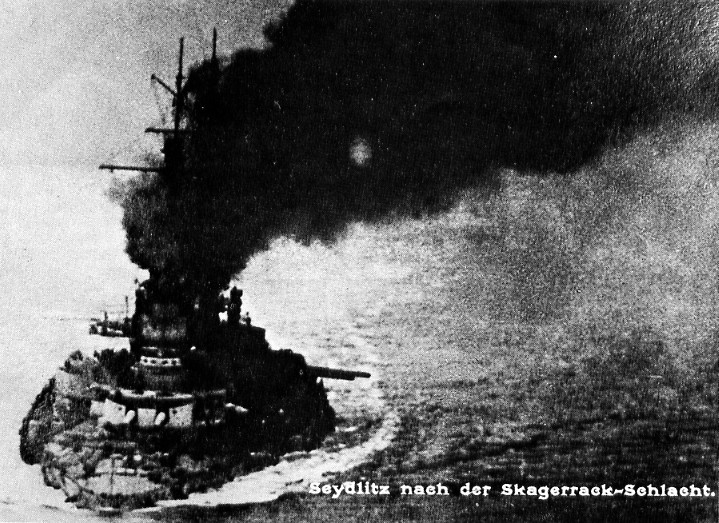

ライバル・満身創痍・5 The Rivals : Wounded all over SMS Seydlitz and HMS Lion |

史上最大の海上戦闘は、参加艦数の割にはたいした結果を残さず、沈没した艦は全体の10パーセントにもならなかった。しかし、大型艦に弾薬庫が誘爆して爆沈したものが多く、巡洋戦艦3隻、装甲巡洋艦2隻が砲弾の命中で火柱とともに轟沈している。この派手な展開は海軍軍人の心中に大きなモノリスとなって君臨し、以後の軍艦開発に重大な影響を与えた。

結果の派手さと、教訓としての重要性は必ずしも比例しないのだが、人間はどうしても目に見えやすいものに惹かれるから、大艦巨砲主義が席巻する海軍では一撃必殺が最大の命題となり、敵にそれを与え、自らはそのカタストロフィから逃れようと、さまざまな思惑が交錯することになった。

地味ではあるが、多くの打撃に耐えて生き残った艦の、持って帰れたがゆえに綿密に調べることのできた教訓もまた、祭の裏にあるものを冷静に見抜く技術者の目によって、やはり同じように重要な変化をもたらしている。『ザイドリッツ』の奇跡的な生還は、後者の象徴的なモニュメントとなり、「沈みにくい艦」という数値化しにくい特性に強い光を当てることになった。これは図らずも「一撃必殺」と裏腹ながら軌を一にする側面を持つから、戦艦の防御は精緻を極めるように複雑化していく。

しかし、この変化は、直接にはほとんど実艦に反映されることなく、時代は戦艦の建造を禁止した軍縮条約を迎える。既存艦の改良も条約に制限されたから、片腕を縛られたような不自由さの中でまったく満足できないままに行われ、戦訓の消化と新しい着想、素材や技術の開発はそれぞれに進み、これらを包含した理想的な戦艦像は抽象的な概念となって、その成立そのものが目的化してしまい、そこに基準排水量35000トンという条約の制限が加わるうち、何のために高価な軍艦を建造するのかの根本が置き忘れられてしまったかのように見える。

さて、ここで戦闘が終わった後の、『ザイドリッツ』の状況を詳述した文書を和訳してみよう。原典は、”Jutland - The German Perspective” に収録された、『ザイドリッツ』艦長エギディ大佐の報告書である。

「戦闘はほとんど終わっていたけれども、損害はあまりにも大きく、船体にうがたれた大穴を塞げる望みはなかった。艦の前半分は完全に破壊され、修理をしたくとも必要な場所へ到達することは不可能になっている。それゆえ、我々にできることはただ、浸水が広がるのを防ぐだけでしかない。

6月1日朝、我々は南東に針路を保ってホルンス・リーフ灯船へ向かっていた。艦は正常からはほど遠い状態であり、重量配分の変化と抵抗のために針路を維持することさえ困難である。

航海課乗組員は戦闘によって多大の被害を受けており、海図室はずたずたになって、海図は血に浸されて使えなくなっている。予備の海図は、すでに浸水してしまった区画に取り残されていた。

ジャイロコンパスも破壊され、高い位置に置いた磁気コンパスによって、辛うじて針路を定められるだけだったが、戦闘の結果なのか、これも1点ほど誤差が出ているようだった。舵は手動でしか動かせない。すでにホルンス・リーフへ到達する前に、艦は二度触底し、つど後進をかけて海底から引き離さなければならなかった。

速力を上げれば、艦首波は左舷の上甲板を越えるので、傾斜を増さないことと、針路を保つことの両立を図るために、速力は7ノットに限定された。このため、艦隊に追従していくことはできなくなり、『ザイドリッツ』は置いていかれることになる。

9時45分、軽巡洋艦『ピラウ』が我々の護衛を命じられ、前方に位置した。

我々は艦の浸水をこれ以上増さないことに、すべての努力を傾注しなければならなかった。この招かれざる客は、いかなる場所のどんな小さな隙間からでも侵入してくる。とくに電線の貫通穴が好みであるらしく、ポンプだけではとうてい状況をコントロールできなかった。

蒸気動力によって駆動される可搬ポンプは、排水を要する区画へ運び込んでも、まず熱せられた蒸気管からあがる蒸気によって区画を湿気で満たし、太腿まで水に漬かって作業する乗組員を苦しめた。照明は非常灯だけしか使えない。

すでに8時5分には、隔壁圧壊の危険から中部発射管室が放棄されており、9時10分には通信中継室にも退避命令が出ていた。命令伝達系統の大半が海水に没したため、操舵命令と機関室への指示は、辛うじて残っている伝声管か、伝令を並べて口伝えに送るしかなかった。

午前10時、艦はシルト島の南でまたも海底に触れた。艦首吃水は13ないし13.5メートルに達し、艦首がさらに沈もうとしているのは明らかだった。艦を海底から引き離すために、艦尾と中央部のいくつかの区画に海水を引き込まなければならなかったが、なんとか10時30分には満潮の助けを借りて離礁に成功している。そのとき、援助の掃海艇隊が到着した。

アムラム・バンクを通過する頃には、艦はさらに沈下し、いっそう艦首を深く沈めていた。すでに中部発射管室より前方は、完全に満水している。その重量は、艦中央部の浮力によって、辛うじて支えられているのだ。

速力は上げられず、ほとんど安定性が失われているために、舵を切ると艦は不安を与える奇妙な傾き方をした。何度となく艦首底は海底に触れ、これを突破するために速力を上げることさえしなければならなかった。艦内の多くの場所で照明はなく、メチャクチャに壊れたガレキで埋まっていたけれども、そうした場所にもたいてい乗組員の姿があった。彼らは膝上まで水に漬かって腰を下ろすこともできず、真っ暗な部屋の中からバケツで絶望をかい出している。

ありとあらゆる努力にもかかわらず、左舷の炭庫はひとつを除いてすべて満水してしまった。艦首では三匹の魚をあしらった紋章まで水面下に沈んでいる。左舷への傾斜は8度に達し、ゆっくりとだが、確実に増加していた。私は副長に、状況の変化に備えて艦を捨てる準備を命じ、負傷者の退艦を最優先に手配させた。

『ピラウ』と掃海艇による曳航の試みは失敗し、『ザイドリッツ』は艦首の傷に負担をかけないため、後進に切り替えてさらに母港を目指した。このとき、浸水量はなんと、最大5300トンに達したと計算されている!

1日18時30分、ヴィルヘルムスハーフェンから、『ボレアス』と『クラフト』の2隻のポンプ船が到着して、艦の両側に寄り添う。彼らはすぐに排水を開始し、また彼らのエンジンを舵の代わりに用いることで、傷ついた大男に手を貸してくれた。

1日から2日にかけての夜、さらに何隻かのタグボートが到着した。艦の状態はほぼ安定していたけれども、艦首の吃水は14メートルに達している。そのため、『ザイドリッツ』はヴェーザー灯船の示す砂洲の東側にまたも触底した。

6月2日の早朝、風が強くなり風力は最大8が記録された。海面は波立ち、ときおり艦首甲板を越えるようになった。『ピラウ』は風下側へ移り、風上ではタグボートが油を流して波立ちを抑えている。

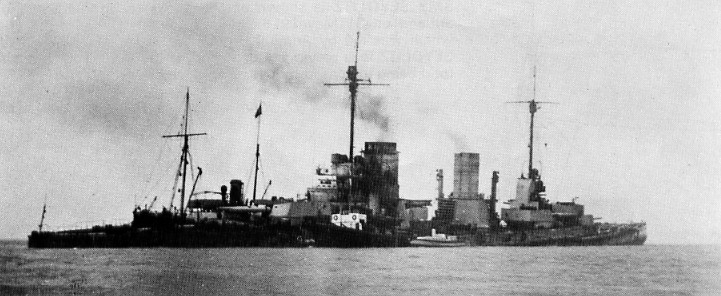

ようやくヤーデ湾に接近すると、『ピラウ』は先に立って、『ザイドリッツ』が通航可能な15メートルの水深がある水路を探しはじめた。速力は5ノットから3ノット程度しかなく、ヤーデ湾から流れ出してくる潮流に対抗するのが困難なほどだった。それでも、ヤーデ湾の入口にある灯船は6月2日の朝、8時30分に通過している。20分後、『ザイドリッツ』はヤーデ湾内に錨を下ろした」・・・報告書はここまで。以下はこの文を紹介した本の当該部分和訳である。

偉大なるエギディ von Egidy 艦長、副長アルフェンスリーベン von Alvensleben 少佐、そして戦いに疲れた乗組員たちが、『ザイドリッツ』を地獄の淵から救い上げたのである。

投錨してすぐ、負傷者は艦から降ろされ、正午の満潮を利用して強力なタグボート『アルバトロス』が、『ザイドリッツ』を艦尾から曳いて砂洲を越えさせ、水路へと引き込んだ。

15時23分、ヴァレラーの深みに錨を入れ、ダイバーが水中の損傷を検査した。いくつかの穴に継ぎがあてられ、ポンプ船が効果的に排水を行う。さらにクレーン船が到着し、艦首砲塔の天蓋と2門の28センチ砲を取り外した。

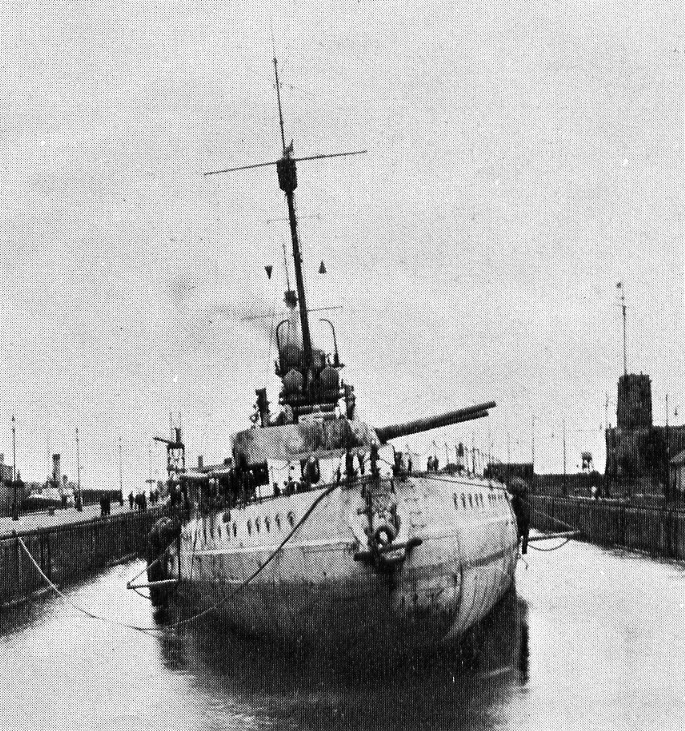

4日後、6月6日15時30分に、『ザイドリッツ』は艦首尾をそれぞれ強力なタグボートに支えられながら、大潮を利用してヴィルヘルムスハーフェンの南閘門を通過し、船溜まりへ導き入れられる。このとき艦は左へ5度傾き、艦首の吃水は14メートルに達していて、艦尾が7.1メートルだった。

浸水した区画と炭庫が排水され、さらに傾斜を減らすために左舷の砲塔からも砲身が撤去された。これらによって艦首の吃水は10.4メートルにまで減らされている。

こうしてようやく13日午前5時40分に乾ドック (資料には浮きドックとあるが疑問) へ収容され、それから三ヶ月を要した修理に取り掛かったのである。・・・翻訳以上

この『ザイドリッツ』の損傷状況は、しばしば第二次世界大戦での我が『武蔵』の沈没寸前の状態と対比され、艦首を大きく沈下させた『武蔵』の写真は、『ザイドリッツ』のそれとの関連性を感じさせるだろう。

しかし、この両者の損傷はまったく異なった状況なのであり、たまたま外から見た現象が似ているだけに過ぎない。すなわち『ザイドリッツ』の損傷は、これまで説明してきたように、上部の砲弾による破壊が著しく、1本の魚雷の命中を原因とする吃水増大によって破口が次々に海面下へ入り、浸水する口が後から後から増えていく状態だったのだ。

防護甲板以下の被害は小さかったのだが、艦首側の吃水線より上の部分に無事な区画がなく、さまざまな形の漏水をコントロールする方法がなくなったため、水がたまる一方の下部区画から退去を余儀なくされ、浮力が減っていくのを止める手段が失われてしまったのだ。

これに対し、『武蔵』の浸水は主として魚雷の被害が原因であり、まず下から浸水して、上部の予備浮力が艦を支えていたものの、舷窓などの脆弱点からの漏水、爆弾の弾片被害からの浸水によって徐々に浮力がなくなり、さらには機関部の損傷で行動能力が低下したため、退避できないまま繰り返しの攻撃を受けて沈没に至ったのである。

『ザイドリッツ』は、ほぼ安全な水域に到達するまでは行動能力を失っておらず、敵前に取り残されるような状況にならなかった。最後は艦首の沈下によって加速度的に状況が悪くなり、ギリギリのところで限界を超えなかっただけでもある。『武蔵』では、下部の損傷が限界内にある間なら、上部での応急処置や強力な排水によって状態を安定させ得たかもしれないが、ダメージ・コントロール能力はともかく、保護を得られずに圧倒的な攻撃を受け続ける状況では助かりようがなかった。

『ザイドリッツ』の、艦首を海面すれすれまで沈めた写真ばかりが残っているのは、そうした写真を撮影できる場所まで戻ってきていたからであり、それ以前の状況はそこまで深刻ではなかったのである。ほぼ安全といえるホルンス・リーフにたどり着いた頃の『ザイドリッツ』では、缶室より前方の区画がほとんど満水しており、エギディ艦長の報告書にもあるように、艦は中央部より後方の浮力によって浮いていたのだ。

艦首の水面上にある区画も、すでに水密能力をあらかた失っていたから、ここに恒久的な浮力などなく、船首楼は艦を沈めようとする目方になっていたのである。しかしながら、この短い船首楼の最上甲板が高い位置にあったため、艦首甲板は海面下へ沈まず、わずかとはいえ安定性の確保には意味があったし、心理的な影響は大きかっただろう。通常、船体最上部の甲板が海面下になれば、生存の可能性がないと判断されてしまうからだ。

いずれにせよ、『ザイドリッツ』は根拠地から数時間以内の近海で戦闘をしていたのであって、外洋のうねりの中にいたわけではない。状況を見れば明らかなように、沈まなかったのではなく、沈む前に安全地帯へ達し、援助を得られるところまで帰りつけただけなのだ。似たような状況の『リュッツオー』にはこれができず、途中で放棄されたのであり、『デアフリンガー』も吃水線下に大きな傷を負えば、同じ状態になっただろう。仮にこの海戦が大洋を一日以上も進出した場所で行われていたなら、3隻ともが沈没したように思われる。

『ザイドリッツ』は修理完了後、第一偵察部隊旗艦に復帰し、1917年10月末に『ヒンデンブルグ』が就役するまで、その地位を保っていた。

1916年11月5日のデンマーク西海岸襲撃、1918年4月23日のスタヴァンゲル襲撃にも加わったが、大きな戦闘はなく、被害もなかった。

1918年の休戦を受け、11月24日にスカパ・フローへ入って抑留されると、翌年6月21日に乗組員の手で自沈させられた。浅い場所だったので横転しただけで海底に沈座し、完全には沈まなかったらしい。1928年11月2日に浮揚され、1930年までかけてロサイスで解体された。

『ライオン』のその後

Q砲塔を除いた修理が7月に終わって第一巡洋戦艦戦隊旗艦に復帰した後、9月にQ砲塔再搭載のために予備役となり、第一巡洋戦艦戦隊旗艦には新造の『リパルス』が指名された。11月に司令官ビーティ中将はグランド・フリートへ移り、艦隊司令官には第二巡洋戦艦戦隊司令官だったパケナム提督が就任している。

戦時中の小規模な改装として、司令塔上に測距儀塔が新設され、後部指揮所も充実された。最前部煙突の頂部には排煙の逆流防止用に烏帽子形のクリンカー・スクリーンが取り付けられているけれども、あまり大きな効果はなかったらしい。Q、Ⅹ砲塔上に滑走台を設け、航空機を搭載しているが、載せられているのは陸上用の戦闘機で、水上機ではないので回収はできない。

終戦後もしばらくは現役にあったが、大きな近代化改装を受けることはなく、1920年3月に予備役となって、ワシントン軍縮条約の廃棄艦リストに載り、1922年に除籍、数年のうちに解体されている。

4へ

4へ

|

目次へ

|

目次へ戻る

目次へ戻る

|

艦橋へ戻る

艦橋へ戻る

|