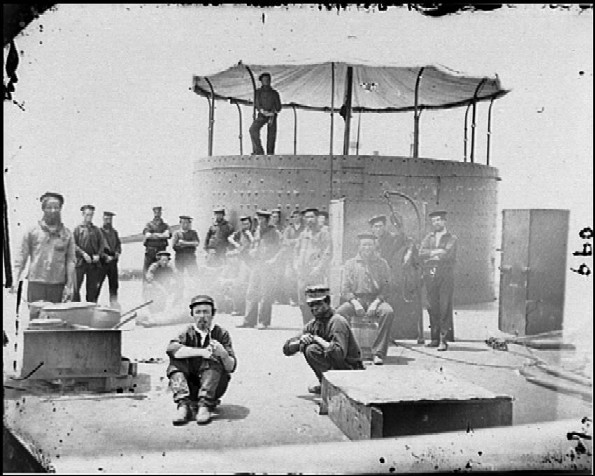

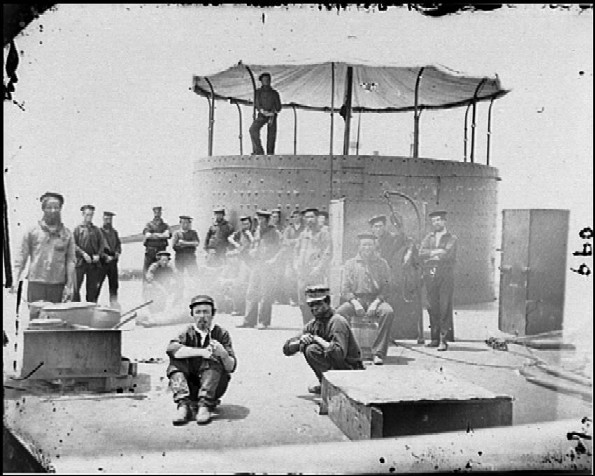

モニター甲板上での炊事風景

砲塔の手前に移っている背丈ほどの四角い箱が煙突である。

|

翼をなくした大鷲 CSSヴァージニア物語・第八章 Unflyable Eagle: CSS Virginia stories 1862 |

第八章

寒気どころか、ワシントンは恐怖に震えていた。『カンバーランド』が一撃で沈み、『コングレス』が燃え上がったと聞き、『メリマック』が今にもポトマック川を遡ってくるのではないかと恐れたのだ。

電報を読んだ大統領は、暗くなってきた窓辺に立ち、心配げにポトマック川を見つめている。そこに『メリマック』の幻影を見ているかのようだ。静かでないのはスタントン陸軍長官で、意味の判らないことを喚き散らし、せかせかと歩き回っている。

「そう心配は要りません。我が軍も『モニター』を出動させています」

しかし、そう言ったウェルズ海軍長官はまだ、『モニター』が無事にハンプトン・ローズへ到着したという知らせを受け取っていない。立ち向かえるかもともかくだが、まず到着できるのかを心配しなければならない船なのだ。

「『モニター』だと、なんだねそれは。いったい何門の砲を装備しているんだ?」

「2門ですが、11インチという大口径のものを装備しております」

「たった2門?…ハッ」

呆れてものが言えないという表情で、スタントンは顔をそむけ、肩をすくめると、またうろうろと歩きだした。

「何トンあるんだ?」

「ざっと1千トンほどですが…」

「『メリマック』は4千トンもあるんだぞ! 高い金を出して、何を造らせているかと思えば、たった砲2門のちっぽけなオモチャだと? エリクソンの阿房宮とは聞いていたが、そんなものが…ハッ」

ウェルズ長官は『メリマック』の吃水を知っている。それを考えれば、『メリマック』がどんなに強力であるにせよ、ポトマック川を遡ってくることは有り得ない。それに広いチェサピーク湾へ出れば、自由に動ける艦隊はなんとかして立ち向かうだろう。

しかし、具体的に「こう」と言える確実な方法がないだけに、スタントンの無礼な態度にも対抗する方法がない。『モニター』の姿を見せればいくらかは安心させられるだろうと、ポトマック河口への回航を命じてあるが、そもチェサピーク湾口へたどり着けるかさえ疑問なのだ。あれが役に立たなかったら、エリクソンの生皮を剥いでくれるわ。

その恐怖に追い討ちをかけるかのように、午前2時には『コングレス』の弾薬庫に火が入って、フリゲイトは大火柱と共に爆発して消し飛んだ。

同じ頃、満潮を期して行なわれた『ミネソタ』の浮揚は失敗し、エンジンの故障した『ミネソタ』は、座したまま翌朝の死刑執行人を迎えることになった。艦内に悲壮感が漂う。

援軍が到着したという知らせに喜んだ艦隊も、そのあまりに貧相な姿に幻滅し、静まりかえってしまう。暗くなる中、北軍兵士の半分は、その姿を見付けることもできなかったのだ。

夜の間にボート戦隊を繰り出して、『メリマック』を攻撃するアイデアは、あったとしても一部の人間の間で囁かれたに過ぎなかった。艦隊首脳は、この怪物にどう対処すればいいのか判らず、ボート戦隊を思いついたにしても、具体的にどう攻撃するのか、手段までは到達しなかった。

砲は効かず、乗り込もうにも舷側は大きく傾斜していて、手掛かりがあるのかすら疑わしい。しかもそれは、強力な砲台の支配下水面にいるのだから、近付けば陸上からいいだけ撃たれてしまう。周辺では小型砲艦も警戒にあたっているから、まず近付くことすら難しい。

「砲門が小さいから、射界は極端に狭いだろう。それだけ死角が多いってことだから、接近するのは難しくない」

「うん、しかし、あの傾斜舷側はやっかいだぞ。よじ登れるかどうか」

「砲門には蓋をしているだろうし、そうでなくても砲を押し出されれば入ってはいけない」

「上には必ず昇降口があるはずだ。狭いようだから奪取してしまえば制圧できるさ」

「油断して眠っていればな。気が付かれたら、銃を持った連中が、ずらっと並んで上から撃ち下ろしてくれるだろう。隠れるところなんてないぜ」

「皆殺しになるだけだな。艦が近くにあって、散弾で敵をなぎ倒してくれればなんとかなるが、ボートだけでは無理だ。下から見上げたんでは、どうにもならん」

「ならんならんばかりじゃ、1年掛かったってあいつを打ち負かせないぜ。やってみなきゃ判らんじゃないか!」

「大半が殺されて退却しなきゃならんような作戦を、やってみなきゃ判らんって言って実行するのが、賢明な士官なのかね。臆病とは違うぞ。無理なものを無理と見極めるのも、能力のうちだ」

「俺を、向こう見ずなだけの愚か者だと言いたいのか!?」

「そうじゃないさ。しかしな、今日あれだけの戦いをした直後に、敵が祝杯を上げ、飲みすぎて寝くたばっているとでも思うのかい? 少なくとも今夜は、奴らは油断しちゃいない。小型艦がついていることも忘れちゃならない。そこへ裸同然で突っ込むのは、自殺にしかならないし、成功はまったくおぼつかない。そもそも、『メリマック』に取りついたところで、どうやって中を制圧するんだ?」

「外へ出られなきゃ、どうしようもないだろう」

「どうして。敵は1隻じゃない。陸上にも砲台があれば、砲艦もいる。ボートだってあるだろう」

「それだって、こっちがブリッジを乗っ取ってしまえば…」

「帆船じゃないんだから、上だけ押さえてもどうにもならん。中へ投げ込む爆薬なりを持っていけなければ、そこにいるだけだ。取り囲まれて撃たれるぞ」

「そうなんだ。撃てるんだよ。向こうはまたがっている我々ごと砲撃できるんだ。中へは弾が入らないんだから、上の甲板を散弾でいくら掃射したって、痛くも痒くもない。またがった俺たちが、残らず海へ吹き飛ばされるだけだ」

「…」

それまで聞いているだけだった、歳かさの主計長が口を開いた。

「まあ、俺が司令官だったら、その作戦は次の新月まで延期するね。夜中がこれだけ明るかったら、気付かれずに近付けるなんて考えないこった」

月は半月を過ぎ、満月へ向かっている。闇夜が訪れるまでには2週間近く掛かるだろう。それでは間に合わない。いくら考えても、どうにもならない。若者たちは意気消沈し、話題を変える。

「なんか、新兵器が到着したって聞いたけど、見たかい?」

「見たよ。なんだか判らん。ぺったんこの板切れの上に、丸い、そうだな、円筒形のチーズ・ケースみたいなものが載ってた。小さいし、砲がどこにあるのかも判らなかった。このハンプトン・ローズで、上甲板に波が上がってたからな、ニューヨークから来たっていうが、どうやって泳いできたのかね」

「俺も見たよ。あれで何をどうするって言うのかな。さっぱりさね」

「どこにいるんだ?」

「見えないよ。『ミネソタ』の近くにいるはずだけど、1ケーブルも離れたら、船だとは思えないから」

「ふーん…俺たち、どうなるのかね」

「なるようになるさ。一か八か、ボートで出撃しろっていう命令が来るかもしれないぜ」

夜が明け、ハンプトン・ローズ対岸のセウェルズ・ポイント沖には、不気味に黒い『メリマック』の姿があった。その短いマストには堂々と南部連合の旗が翻っており、遠目には損傷があるようには見えなかった。付近には小型の砲艦や武装曳船が付き従い、夜間や早朝の奇襲に備えている。

戻る

戻る

|

目次へ戻る |

次へ

|

ガンルームへ戻る

ガンルームへ戻る

|