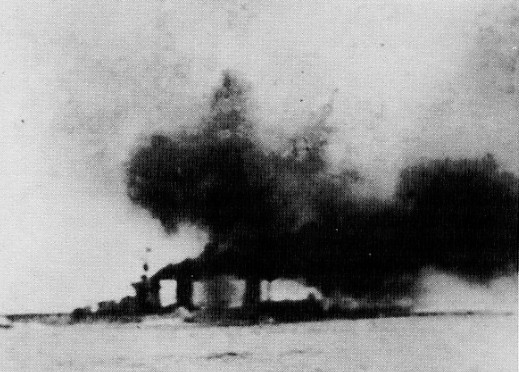

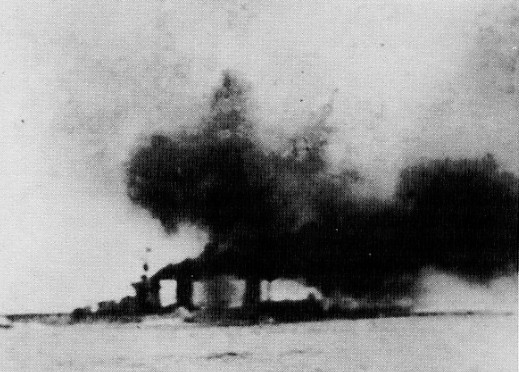

第3(Q)砲塔に被弾した瞬間の『ライオン』

|

ヴィースバーデンの時計 SMS Wiesbaden and The Watch 1916-5-31 |

●第一章・凱歌・その4

「水柱です! 後方、『フランクフルト』もしくは『エルビング』が撃たれています」

それは巨大な水柱だった。

双眼鏡を向けると、その大きさはひときわ明確になる。目の前で『フォン・デア・タン』の周囲へ落ちているのとは桁が違う。目標が小さいから大きく見えるのか?

いや、それだけじゃない。どう見ても30センチ砲の水柱ではないのだ。もっと大きな砲弾だが、34センチ砲を装備したイギリスの巡洋戦艦は4隻だけのはずだし、すべてビーティ艦隊にいて、目の前でヒッパー提督の艦隊と撃ち合っている。

「『フランクフルト』が回っています。左へ大きく回頭しました」

砲弾を避けているのだろう。およそ90度も針路を変え、距離を取っている。ここからでは何がいるのかはっきりと判らないが、とにかく戦艦クラスの大型艦であることは間違いない。『フランクフルト』からなら正体が見えているに違いない。しかし、今は少なくとも23ノットくらい出ているはずだ。どうして戦艦が追いついてくるのだろう。

…噂に聞いた新型の高速戦艦か !?

「艦橋…艦長を呼んでくれ。…後部指揮所のシュタインです。後方に敵戦艦がおり、距離を詰めてきています」

「判った。何隻だ?」

「まだ判りません。少なくとも2隻います」

「見えるんだろ?」

「いいえ、ここからでは発砲閃光だけです。しかし、後方にいた『フランクフルト』が撃たれました。水柱は30センチ砲のものよりずっと大きく見えます」

「なんだと? それが追いついてくるのか?」

「間違いありません。いま、三脚檣が見えました。3隻は確実です。おそらく戦艦だと思われます」

「戦艦が23ノットに追いつくのか?」

はい、としか答えられなかった。信じられないが、見ているものはそうとしか説明がつかない。

「敵の第三巡洋戦艦隊じゃないのか?」

「そうかと思いましたが、とうてい30センチ砲とは思えません。水柱の大きさがまったく違います」

「むう…」

砲塔内は装薬の誘爆によって全焼したが、砲塔長の機敏な処置によって弾薬庫の誘爆をまぬかれたとされている。

ビーティの変針でいったん離れた両軍巡洋戦艦隊が、また接近しようとしている。

エヴァン・トーマスの第5戦艦戦隊も戦いに加わった。

このページにある英巡洋戦艦の写真は、図でビーティ艦隊の東側2千メートルほどのところを並航している、英駆逐艦から撮影されたものである。

独艦からは、こんなにはっきりとは見えていない。

|

ビーティ艦隊の前方には、グーデナフ代将率いる第二軽巡洋艦隊がおり、一時集合した4隻の軽巡洋艦は、機敏に東西に展開し、索敵線を形成します。この軽巡洋艦は最大速力が25ノットでしかなく、行動が遅れれば適宜な位置につくだけでも大仕事になってしまいます。 |

ヒッパー提督の艦隊は、針路を南へ向け、距離の開いた敵を追う形になった。『ヴィースバーデン』も針路を変えるが、左側から大回りするように進んでいるので、巡洋戦艦との距離はいくらか離れている。後方の母隊が大きく東へ回ったことから、これとの距離も離れてしまい、近くに誰もいない状況になった。

集合命令の出ている母隊と合流するには、敵から離れなければならないし、無理に巡洋戦艦列の前へ出ようとすれば、母隊を置いていってしまうから、どっちつかずの半端な位置にいるしかないようだ。後方の敵を監視するためにも、ここに居るべきだとは思う。

だが、『フランクフルト』が撃たれたようにこちらが狙われれば、避けないわけにもいかない。動き回っていれば当たり難いだろうが、まぐれでも万一当たれば、それで終わりになってしまう可能性が高い。よほどの理由がなければ、あの巨砲弾相手に冒す意味はない危険だろう。

17時10分、ヒッパー隊がほぼ真南の針路に乗った頃、巨大な砲弾が『フォン・デア・タン』の周囲に落ちはじめた。巡洋戦艦隊は敵との距離が開いたため、一時的に射撃を中止したらしい。向こうも撃ってきていない。射撃をしているのは、後方から接近しつつある敵の新戦艦だけである。ヒッパー隊の南側にいるビーティの艦隊は、ここからは煙しか見えていない。

「当たらなきゃいいが」、リヒャルツの心配は、見ている全員の心配でもある。

ラッタルに足音がして、下の応急指揮所にいた副長が上がってきた。

「副長…ご覧になりましたか?」、あの部屋に窓はないんだっけ。忘れていた。

「なにをかね。敵が吹き飛んだところなら、残念ながら見ておらんよ。いろいろと忙しくてな」

「それは…残念です。素晴らしい光景でしたが」、まだ残っている煙の塊を指し示す。時計を見ると、あれから10分と経っていない。もう、1時間も前のような気がする。

「そのようだな。…あれがそうか。もう1隻吹き飛ぶところを見ようと思ったのだが、しばらく副長を替わらんかね」

「ご冗談を。…しかし、今度はこちらが吹き飛ばされそうです」

指差す先には『フォン・デア・タン』があり、その周囲に巨大な水柱が上がる。ひょいと副長の頭が動いた。あまり背の高くない副長は、遠くを見るときに伸び上がるようにするのがクセだ。

「…凄いな。新型戦艦かな」

「おそらく。あんなのに当たったら…」

「とんでもないな。噂の38センチ砲か」

「副長、気になっているんですが、今、第一偵察艦隊は23ノットくらいで前進しています。なぜ、速度を上げずに後方の敵が追いつくのを待っているのですか?」

第一偵察艦隊は、どれも25ノット以上の速力を持っている。今の接近率では、速力差は2ノットとない。増速すれば、少なくとも追いつかれはしないはずだ。副長は、『ヴィースバーデン』が就役するまで『フォン・デア・タン』にいたから、あの艦隊のことはよく知っているだろう。

「うん?…ふむ、そいつはな、ちょっと言い難いんだが、要するにあれがやっとということなんだよ。『フォン・デア・タン』は、公試では軽く25ノットを越えているがね、最近は機械もくたびれてきて、24、下手をすれば23ノットで頭打ちっていうところが実力なんだ」

「本当ですか…」

「機械ものはな、どうしても擦り減るのさ。…しかし、ずいぶん艦尾が沈んでいるな。敵弾が命中したのか?」

「いえ、気がつきませんでした。…誰か見たか?」

誰も気付いていないようだ。確かに、『フォン・デア・タン』の艦尾は大きく沈んでいる。かなり浸水しなければ、こんなに艦尾が下がっているはずはない。それで速力が上がらないのかもしれない。

「大尉、艦橋からです」

「シュタインです」

「艦長だ。ヒッパー提督から水雷戦隊に襲撃命令が出た。これから速力を上げて艦隊の前に出る。砲側に準備を」

「了解しました」

「カイルハック副長はそこにいるのか?」

「…はい」

「代わってくれ」

なにか、いたずらをした現場を見つかったような気分。副長は悪びれることなく、受話器を受け取った。

「カイルハックです。襲撃ですか?」

「ふむ、そうだ。そこで何をしておる。…下に居らなかったからさ。さては見物だな」

「心外ですな。シュタイン大尉が、測距儀が黒く煙って見えるというので、様子を見に来ただけです。たしかに曇っておりましたが、よく見たら敵艦の吹き飛んだ煙でありました」

「ワハハ…次のは見逃すまいというわけか。残念だが、ここは映画館ではなくてな。全速力で飛ばすぞ」

「新しいタービンの音はいいもんですな。では、心残りですが戻ります」

副長は下へ降りていった。ここにいたからといって、あんな光景はそうそう見られるものではあるまい。艦橋の艦長たちは見たのだろうか。

そのとき、右舷側に大きな水柱が上がった。水中を伝わった衝撃波が船体を揺さぶる。どうやら、『フォン・デア・タン』を射程に捉えられない後方の敵戦艦が、腕だめしに我々を狙っているらしい。もう速力が上がりはじめたから、夾叉されるようなことはあるまい。

時計は17時15分を回っている。南に針路を変え、全速力に加速した『ヴィースバーデン』は、斜め前方のヒッパー艦隊を追い越しにかかる。

「『ザイドリッツ』の後部砲塔から煙が出ています」

双眼鏡を向けると、砲塔からかなりの量の煙を噴き出している。どうやら敵弾を食らって破壊されたようだ。あの砲塔は、1年半前のドッガー・バンク海戦でも全焼した奴だ。よほど運が悪くできているらしい。

『フォン・デア・タン』までの距離は、だいぶ離れて50ヘクトメートルくらいか。巡洋戦艦のもうもうたる煙が視界を遮り、ビーティの艦隊はろくに見えない。後方の敵新型戦艦隊は、巡洋戦艦隊を射程に捉えたらしく、4隻が交互に斉射を繰り返し、『フォン・デア・タン』と『モルトケ』の周囲に水柱が立つ。身の毛のよだつような光景だ。

後方の『フランクフルト』たちは、回頭が遅れたのか100ヘクトメートルほども離れている。艦橋とマストが見えるだけだ。こちらが速力を上げたので、距離は詰まってこない。

「『フォン・デア・タン』に命中弾!」

慌てて双眼鏡を向ける。艦尾砲塔の近くから煙が上がっており、明らかに敵弾が命中したと判る。砲塔は無事だろうか。…いかん、砲眼孔から煙が出ている。発砲もしない。

火災が広がっているらしく、砲塔周辺からはもうもうと煙が噴き出している。まるで煙幕を焚いているようだ。しかし速力は落ちず、針路も安定している。この状態で舵をやられたり、速力を失えば助かりようがなくなる。

時刻は17時24分、もう戦闘を始めてから30分以上経っているのか。なにか、ほんの5分と経っていないようにも感じられる。さっきは5分が1時間にも感じたのだから、いろいろな感覚が刺激に応じきれなくて、ゴチャゴチャになっているのだろう。

『フォン・デア・タン』が目標を変えたらしい。それまで敵の新型戦艦周辺に立っていた水柱が見えなくなった。あの位置関係だと、後部砲塔が使えなければ、右舷の砲塔しか敵に向けられなくなるからに違いない。これで、敵の新型戦艦はまったく妨害無しに射撃できることになる。

ここに駆逐艦がいれば、襲撃するには絶好の位置である。接近しつつある敵の前方から、針路を遮る対勢で襲撃できるから、敵は魚雷を撃ち込まれるか、針路を変えて逃げるかの選択を強いられるのだ。中間には妨害できるような敵駆逐艦もいない。

しかし、『レーゲンスブルク』と駆逐隊は、ヒッパー隊のほぼ真横にいるままだし、第6駆逐隊は『ヴィースバーデン』の左前方にいてどちらも遠く、すぐに襲撃できる状況ではない。突っ込んでいけば何とかなるかもしれないが、命令は出ていないようだ。

あんなふうに、誰も邪魔をせずに射撃させるなど、絶対にやらせてはいけない。あれでは訓練射撃と同じだから、敵の射撃指揮所は落ちついて仕事ができる。『フォン・デア・タン』はすでに、その砲弾を避けることに専念しているようで、右へ左へと細かな転舵を繰り返している。あれでは、撃つほうも安定しないから、敵への命中弾は期待できなくなる。

その『フォン・デア・タン』の向こう側に、なにか煙が見えている。なんだろう。ちょうど主檣の後ろ側、船体と、『フォン・デア・タン』自身が吐き出している濃密な煙との間だ。甲板室から黒いきのこが生えているようにも見える。双眼鏡を向けるものの、遠いらしいとしか判らない。

「測距儀、『フォン・デア・タン』の後檣の右側に煙が見えるか? ずっと遠くだ」

まったく違う方向を向いていたリヒャルツ中尉は、指示された目標を見つけるのに手間がかかっている。その背中が細かく動く。

「…見えました。煙の塊です。…距離は200ヘクトメートル以上あります」

「動いているか?」

「いいえ、止まっているようです」

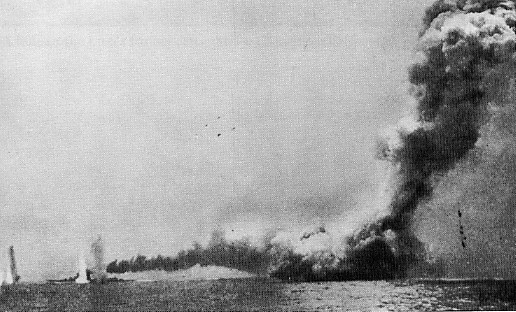

なにが起きたのだろうか。すでに肉眼でもはっきり見える煙の柱が、おそらくビーティ艦隊のあたりに立ち昇っている。まさか、また1隻爆発したのか?

左側に写っているのは『ライオン』で、2枚の写真を繋ぎ合わせたものだそうだ。

情報提供:オデンドウフ提督

「大尉、艦橋からです」

「シュタインです」

「おう、また1隻吹き飛んだそうだ。『ライオン』じゃあなさそうだが、同型のどれからしい。皆に知らせてやれ」

「はい、ありがとうございます」

「そこから見えたか?」

「煙だけは。…艦長、後方の敵新型戦艦は何も妨害を受けていませんが、いいんですか?」

「どうしようもあるまい。こっちには手駒がないし、本艦1隻で突っ込むわけにもいかん」

「すみません、差しでぐちでした」

「まあ、いい。しっかり見ておけよ」

回りの者たちは、艦橋とのやりとりが何なのか、じっと言葉を待っている。

「敵の巡洋戦艦が、また爆発したそうだ。『プリンセス・ロイアル』か、『クィーン・メリー』だ。巡洋戦艦の連中は凄い仕事をしているぞ。全員に伝達しろ」

|

17時26分、ビーティ艦隊の中央にいた『クィーン・メリー』が、『デアフリンガー』と『ザイドリッツ』の集中射撃を受け、弾薬庫の誘爆を起こして爆沈しました。 |

リヒャルツの顔が喜びに輝いた。メガホンで知らされる情報に反応して、ドオッと歓声があがる。こういう知らせでの士気の高揚には、他の手段では得られないほどの著しいものがある。なかにはまったく知らせようとしない艦長もいるそうだが、うちの艦長は積極的に教えてくれるから、乗組員の人気は高い。

ニュースが伝わるにつれ、艦内はお祭り騒ぎだ。部署を掌握する指揮官たちは、こういう後にうまく収束させると、集中力がどれほど向上するかを知っている。

「さあ、次は俺たちの番だ。みんな、気合いを入れていけよ」

「順番が回ってくるまで、敵が残っていますか?」

「ひとつくらい割り当てはあるだろう。しかしな、油断していれば、こっちが割り当てになってしまうかもしれないんだ。気を抜くんじゃないぞ!」

返事の引き締まった声と決意の眼差し。こいつらには当分心配はいらない。

「巡洋戦艦隊が回頭しています」

ずいぶん大きく向きを変えている。左4点くらいか。一斉回頭のようだ。後方の新型戦艦から距離を取ろうということなのかもしれない。艦尾を沈めている『フォン・デア・タン』も、遅れずに針路を変えた。少なくとも舵は無事らしい。時刻は17時半になるところだから、まだ日没までには3時間以上ある。

「大尉、艦橋からです」

「はい、シュタインです」

「前方にシェーア提督の艦隊が現れた。敵の駆逐艦が活動しているから、両舷での戦闘に備えるように」

「了解しました、艦長」

「いい気分だろうが、こっちはこれからが本番だ。皆を引き締めておけよ」

「ヤー!」

遮蔽物の陰にいる兵員に、砲を点検させる。海水の飛沫を浴びたままにしておくと、砲はあっけなく動作不良を起こすのだ。作動部分からはきちんと水を排除しておかなければならない。

艦は速力を落として右に傾き、大きな弧を描いて東へ向きを変える。東に針路を変えたヒッパー提督の巡洋戦艦隊が前を塞いだので、それに倣っている形だ。前方を駆逐隊が横切り、左舷後方から『フランクフルト』が追いついてくる。

第一章・終わり

戻る

戻る

|

次へ

|

ガンルームへ戻る

ガンルームへ戻る

|