第1章

第1章

|

第3章

第3章

|

第4章

第4章

|

|

ヴィースバーデンの時計 SMS Wiesbaden and The Watch 1916-5-31 |

第1章

第1章

|

第3章

第3章

|

第4章

第4章

|

第二章・決戦・その1

ビーティがシェーア提督の艦隊を見つけ、180度針路を変えた後、ヒッパー提督が回頭し、敵の新型戦艦隊も向きを変えた。ちょうどヒッパー隊の東側に出ていた『ヴィースバーデン』は、これにならって北へ向きを変え、幸便に母隊へ合流する。

第二偵察艦隊は、先頭が旗艦『フランクフルト』で、それに『ピラウ』と『エルビング』が続き、しんがりが『ヴィースバーデン』だ。この海戦で初めて全艦がひと揃いになった艦隊は、北北西の針路を取り、ヒッパー提督の第一偵察艦隊を先導する位置につく。

シェーア提督の戦艦艦隊を見たビーティ艦隊は、180度転回して逃走を始める。

後方の第5戦艦戦隊も、敵主力発見の通報と転回命令を受けるのだが、実際に回頭を始めたのはビーティ艦隊とすれ違ってからだった。

|

当初、シェーア提督はビーティ艦隊を挟み撃ちにするつもりでしたが、イギリス艦隊に第五戦艦戦隊が加わっていると知り、これでは挟み撃ちにした場合、ヒッパー艦隊が突撃を受けて押し潰されてしまうと考え、一直線にヒッパー艦隊と合流する針路を選んだと言われます。 |

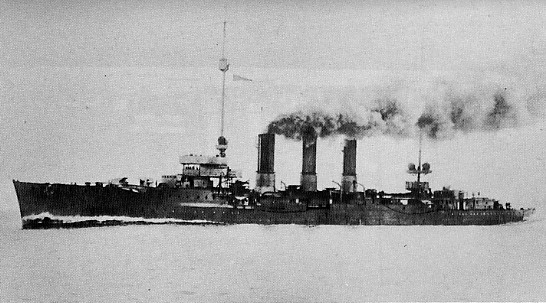

ここで、『ヴィースバーデン』の艦としての特徴を述べておこう。

常備排水量は5,180トン、満載では6,600トンになる。全長145メートル、幅14メートル、常備状態での平均吃水は5.9メートルである。基本的には石炭だが、一部が重油を燃料に使う12基のボイラーが発生する出力は31,000馬力で、2基の流体接手付きタービンを回し、速力は公称27.5ノットとされる。実際の出力はかなり大きく、公試では軽く28ノットを越え、29ノットに迫る成績だった。

砲は15センチ砲が8門。艦首の船首楼甲板に2門が並列で並び、一段下の上甲板、艦橋の両側に1門ずつがある。これの艦首方向への射界を開くため、船首楼は切り欠かれたように幅が狭くなっているが、艦首正面に4門を集中できるほどではない。ごく浅い角度まで向けられるという程度である。

機関室の上にも両舷に1門ずつがあり、後部では甲板室上と艦尾甲板の中心線上に、1門ずつが背負い式配置とされている。他には52ミリの高角砲が、船首楼甲板などに装備されている。

舷側には60ミリの装甲帯があり、主甲板にも40ミリの装甲が張られているから、同程度の武装の敵との戦闘であるならば、めったなことでは致命傷を受けない。それぞれの砲も50ミリの盾で守られているが、砲塔と違って砲員たちは露天甲板上に剥き出しだから、飛んでくる砲弾の破片や破砕物からは保護されていない。これはまあ、この程度の大きさの艦では当然のことだ。

魚雷発射管は、第二煙突の両側に旋回式の単装発射管が両舷に1基ずつ、艦橋下の船体内には、水中発射管がやはり両舷に1門ずつある。

艦首の15センチ砲の直後には、10センチの厚さの鋼鉄で装甲された司令塔があり、艦橋はさらにその後方にある。これは視界の確保を目的とするばかりでなく、ひ弱な艦橋構造が損傷して、司令塔に崩れかからないように離すためでもある。重い司令塔の位置を高くするわけにもいかず、艦橋構造を強化して重量を増やしたくもないからだ。

それゆえ、司令塔からは後方が見えにくく、その上にある測距儀の視界も、後方が大きく遮られている。軽巡洋艦では、逃げながら後ろの敵を撃つことが珍しくないから、後部指揮所の存在はそれだけ重要なのだ。

マストは2本で、艦橋直後と機関室の後方にある。それぞれの中段にはプラットホームがあって、巨大な探照灯が装備されている。後部指揮所は、後檣の下段に設けられたプラットホームにあり、後部4門の砲を統括している。露天艦橋同様ブルワークはなく、手すりを支柱にしたキャンバスが、風避けに巡らされているだけだ。防御はまったくないが、今はそこに弾片避けとして、堅く巻き締められたハンモック、マントレットがびっしりと並べられ、手すりに縛りつけられている。

『フランクフルト』は本艦と同型で、どちらも去年の夏に完成したばかりだ。『ピラウ』と『エルビング』は、ロシアへ輸出する目的で建造された艦であり、戦争が始まったために接収され、砲を予定の13センチ砲から15センチ砲に変更して完成された。この4隻が、現時点でドイツ最新鋭の軽巡洋艦である。

現在、『ヴィースバーデン』とほぼ同型の軽巡洋艦4隻が建造中だが、完成は夏ごろの予定ということだ。

さて、北西へ向かうドイツ艦隊は、逃げるイギリス艦隊を総追撃の形で追っている。激しい砲撃が続いており、イギリス艦の周りは水柱だらけだ。さしもの新型戦艦も、こう多勢に無勢では勝負にならないと見え、逃げる一方である。第二偵察艦隊は単縦陣となり、全艦隊の先頭、最右翼を進んでいる。

艦隊はすでに30分以上イギリス艦隊を追跡しており、激しい撃ち合いで双方にかなりの損害が出ているようだが、爆発して消えるような派手な最期をとげる艦はなく、情報から切り離された我々には、情勢の変化などはまったく判らない。

「右舷前方に煙が見えます!」

「艦橋に報告しろ!」

当然艦橋でも気付いているだろうし、より近い前航艦が気付かないはずはないが、報告だけはしておかねばならない。時刻は18時30分を過ぎた。

何者かが北から接近している。先程までの南下戦で落伍した艦はなく、この方向に味方がいるはずはないから、敵艦としか考えられない。1隻だけなのか?

『ヴィースバーデン』の東に第3巡洋戦艦戦隊がおり、北西方向にはグランド・フリートがいるのだが、ドイツ艦からは見えていない。

|

駆逐艦に突撃を命じたビーティ提督は、まずまず安全なタイミングで反転しましたが、またもや信号伝達に齟齬があり、第五戦艦戦隊はビーティ艦隊とすれ違うまで反転せず、無意味にドイツ戦艦の砲撃にさらされました。 |

「大尉、指揮所からです」

「シュタインです」

「右舷前方の敵艦を攻撃する。旗艦が発砲するまで攻撃を控えよ」

「了解」

ジーグムント砲術長だった。厳格な人で、妙にぶっきらぼうな話しかたをする。自分も含め、他の士官たちとは、今ひとつ折り合いの良くない人だ。砲側には指揮所から方位と距離を示す信号機が取り付けられており、砲撃戦の騒音の中でも、諸元が伝達できるようになっている。これは同じ装置が後部指揮所にもあり、こちらから全体へデータを送ることもできる。

右舷前方の艦は、おそらく軽巡洋艦と思われる。ここからだとだいぶ遠いが、旗艦からはもう1万メートルを切っているだろう。

敵艦は大きく向きを変え、こちらと平行の針路になった。攻撃してこないのだから、敵だと確信できていないのだろうが、慎重な行動と言える。それでも、もう手遅れだ。

「各砲右40度の軽巡洋艦に照準せよ。命令があるまで撃つな」

7番砲の砲口が、気持ち悪いくらい近くにある。これ以上前向きに撃たれると、この場所にはいられなくなる。旗艦はまだ撃たない。敵艦はあまり速力を上げていないので、急速に追いついていく。角度はほとんど変わらない。

「距離90ヘクトメートル」

測距手の読み上げる数字は、主指揮装置から送られてきている数値とほとんど変わらない。この距離を基準に計算された諸元は、主指揮所で計算され、砲側へ伝わっている。旗艦はまだ撃ち出さない。

「距離86」

「旗艦が発砲しました!」

遠くで煙が海面を叩く。

「撃てーっ!」

轟然と3門の15センチ砲が火を吹いた。今日の戦いにおける、本艦としては初めての射撃である。時刻は18時43分。しっかり記録しておかなければならない。

衝撃波は思ったより強く、圧力でめまいがするほどだ。物凄い音のはずなのだが、これだけ大きいと音としては聞こえず、体全体で感じる圧力波となる。耳が受けつけないのだろう。

艦隊の左舷側にいた駆逐隊も、前へ出てこの敵艦を攻撃しはじめる。旗艦は右へ転舵し、敵との距離を詰めていく。砲はただちに再装填され、掌射手が腕を振り下ろすと一斉に射撃する。3回、4回、時計を見て弾着の瞬間を見極めるが、水柱が多すぎて見分けきれない。

ほぼ10秒おきの射撃を4隻が繰り返しているのだから、前の水柱が消えないうちに次のが立ち上がる状態で、どれが自分の弾着か見分けられなくなるのだ。射程はいくらか短いような気がするものの、今はこちらで指揮していないので、修正はできない。

新手のイギリス装甲巡洋艦が、北西方向からドイツ艦隊の進路を塞ぐように東航している。ドイツ艦隊はちょうど軽巡洋艦『チェスター』を追う形だ。

「命中しました!」

敵艦のあちこちに閃光が走り、煙が見える。その周りは水柱だらけだ。誰がどこを撃っているのか判らない。艦が傾き、一瞬バランスを失ったが、すぐに体を起こす。前艦に続いて転舵したのだ。目標は艦首に近くなり、測距儀の位置からだと煙突が邪魔になる。

敵を見ようと思って右舷側に寄ろうとし、目の端に入ったものが気になって、ひょいと後ろを見ると、7番砲の砲口がいっそう近くにあった。

「7番撃つな !!」

間に合わなかった。強烈な衝撃波が襲い、巨大な手で突き飛ばされたようなショックがある。これほど前向きに撃つ場合には、指揮所から退避しなければならない。ここには身をかばうべき隔壁などないからだが、そのヒマはなかった。

手すりにしがみつき、辛うじて体を支える。帽子が吹き飛び、服が破れ、マントレットがいくつか引きちぎれた。平衡感覚がバラバラになり、上下が判らなくなる。殴られたように目が痛い。

発砲炎がすぐ脇をかすめたような気がする。指揮所がどうなったかは判らないものの、とにかく発砲をやめさせないと、こちらが堪ったものではない。

「7番、射撃中止!」

そう言っているつもりだが、自分の声が聞こえない。腕を広げ、「撃つな」の合図をする。7番砲の砲員がポカンとした顔をして見ていた。振り向いてみれば、測距儀についていたリヒャルツは頭を抱えてうずくまり、他のものもしゃがみこんでいる。

「撃つんじゃない!」

やはり自分の声が聞こえない。耳覆いをどけても、ジーンと痛いような音ともつかない刺激があるだけで、何も判らない。7番砲の指揮官が何か叫んでいるようだが、まったく聞き取れなかった。

右舷側で見張りについていた水兵の髪が焼けたらしく、特有の匂いがしている。うずくまった頭から、うっすらと煙が立っていた。服も焼け焦げだらけだ。

誰かが指揮所へ上ってきた。やはり口がパクパクしているだけで、何も聞こえない。7番砲の掌砲長が近寄ってその男を振り向かせ、メモを見るとうなずき、他の乗組員に指示を与えている。伝令がメモを差し出した。

「旗艦から命令、射撃中止」

理由は判らない。まさか、味方だったとかいうんじゃあるまいな。

ポンと肩を叩かれる。振り向けばカイルハック副長の顔がそこにあった。やはり、口は動いているが何も聞こえない。そのことを身振りで知らせる。

副長は私の肩に手をかけ、背伸びすると右の耳に口を寄せて叫んだ。

「聞こえるか !?」

かすかに聞こえた。うなずく。

ケガをした水兵が肩を支えられ、下へ連れていかれる。その耳から血が流れていた。7番砲があまりにも前方へ向けて射撃したため、爆風で後部指揮所の配員がなぎ倒されたのだ。ここにいた全員が耳をやられた。顔をすすけさせてもいるが、これはまあ、煙突からの煙のせいでもある。

「指揮は俺が代わる。下へ行って治療を受けてこい」

辛うじて聞き取れた。だいじょうぶですと言いたかったのだが、耳に口をつけるようにして怒鳴ってもらわないと聞こえないのだから、役に立たない。どのみち砲戦が始まれば、声による命令伝達などあてにならなくなるので、身振り手振りによる指揮手段は訓練していたものの、自分の耳が聞こえなくなると、艦橋からの命令伝達は非常に難しい。

治療と言っても、まったく聞こえないわけではないから、鼓膜は無事なのだろう。それなら時間がたてば回復するはずだ。病室へ行くほどのこともあるまい。射撃訓練の後の耳鳴りなど慣れっこだが、これほど強烈なのは初めてだ。

爆風の目や耳に対する影響は、その瞬間にどちらを向いていたかで大きく異なるのだが、私はちょうど振り向いていたから、左から強烈なフックを食らったような状態だった。他の者がどうだったのかは判らないけれども、幸い重傷者はいないらしい。

耳栓を抜いてみれば、右の耳はなんとか音を拾えることが判った。左はろくに聞こえない。そのことを副長に告げる。

「目の周りが赤いぞ。後でアザになるな」、笑っている。

ケンカで殴られたようなものだ。目の周りに内出血しているのに違いない。やがて青黒くなり、無様な顔になるだろうが、それが両目では滑稽としか言えない顔になる。目は少しぼやけてはいるものの、見えないほどではないのが幸いだ。

艦首方向を覗き込めば、敵艦とおぼしき煙の塊がある。まだ周囲に水柱が立っているところをみると、味方を間違ったわけではなさそうだ。

「聞こえるのか?」

「右はいくらか聞こえます」

「そうか、これはこの艦の欠点だな」

指揮所と砲口が近すぎるのだ。以前の配置なら、7番砲は艦尾の8番砲と並列になっていたから、こういう問題は起きなかった。砲が大きくなったことと、中心線上に配置して、片舷攻撃力を増強したツケである。7番砲をもっと後部に寄せれば、今度は後方へ撃つ場合に8番砲への影響が大きくなるから、配置は妥協の産物になり、こういう弊害を生むわけだ。副長が状況を艦橋へ知らせている、らしい。

「艦橋から、後部指揮所の応答がなくなったと知らせてきたんで、何があったのかと思って上がってきたら、まさか自爆とはな」

「すまんことをしました…」

7番砲の掌砲長が謝っているけれども、戦闘中の出来事だ、咎めるような問題でもない。だいたい、まだ戦っている最中だろうが。ケガしてもいない人間にかまっている場合ではない。

「左舷に巡洋艦! 大型です。2隻います!」

ほら、さっそくおいでなすった。副長がてきぱきと左舷側の戦闘に備えさせている。向き直って靄を透かせば、どうやら装甲巡洋艦らしい。先ほどの軽巡洋艦と挟み撃ちにするつもりで、タイミングがずれたのだろうか。

こちらとほぼ同じ方向を向いている敵装甲巡洋艦は、交差する針路にあるらしく、徐々に近付いてくる。早くも射撃を始めたが、お粗末な照準でかなりの近弾だ。どうも、イギリス人というのは、ちゃんと狙いを付けることを知らないらしい。

後方には味方の巡洋戦艦がいるから、この装甲巡洋艦は、射程に入ればたちまち撃滅されるだろう。第二偵察艦隊は、前方の軽巡洋艦を追いながら、左舷側の装甲巡洋艦へ向けて筒先を揃える。こっちは4隻だ。なめてかかると痛い目をみるぜ。

左舷側の砲が一斉に射撃を始めた、その瞬間だった。突然、艦の周囲に巨大な水柱が立ち、足元を強烈な振動が揺り動かす。巨大な手で薙ぎ払われたように体が飛ばされ、マスト脇の甲板に叩きつけられた。

名状しがたい轟音の中に悲鳴が聞こえ、目の前を血の糸を引いた人間の腕が飛んでいった。鉄の破片が空を飛び、バラバラと振りかかる。慌ててうつぶせになり、頭をかかえる。幸い大きな破片は当たらず、焼けた鉄が近くへ落ちただけだった。

被弾したのは間違いない。あの装甲巡洋艦だろうか。顔を上げて、ちぎれたマントレットの隙間から見えたものは、我が目を疑うしかない敵艦の姿だった。

「右舷前方、敵の巡洋戦艦です!」

まさに、それ以外の何物でもない。ほんの8千メートルと離れていないだろうか。その黒っぽい灰色の姿は、どんな魔物より恐ろしい形相をしている。そこから赤い火がほとばしる。思わず頭を下げると、『ヴィースバーデン』は水柱に取り囲まれた。

忘れていた存在、どこにも見えなかった三つめの巡洋戦艦隊だ。こんなところで待ち伏せしていたのか。

大きな被害を受けた『チェスター』だが、致命傷はなく、逆に機関室へ命中弾を受けた『ヴィースバーデン』は、敵前に停止してしまっている。

あの装甲巡洋艦は、まさに絶妙のタイミングで、我々の注意を引きつけたのだ。戦闘をするか、逃げるか、追っている敵軽巡洋艦をどうするか、後ろの味方はどのくらい離れているのか。そんなことで皆の注意が右舷側から離れてしまっていたのだろう。まったくの不意撃ちを食った。

立たなければと思うのだが、甲板が猛烈に振動しており、何かに掴まらないと立ち上がれない。なぜ、こんなに揺れているのだろう。さっきの衝撃で頭がやられているのか。よつんばいになり、マストに手掛かりを見つけて握りこむと、やっと体を起こす。

周囲の乗組員を見回す。白い靄に包まれているように見えるのは、目に霞みがかかっているのだろうか。見慣れた顔がある。やれやれ、大半は無事なようだ。しかし、皆は青い顔をして手近なものにしがみついており、自分の足で立っている者はいない。副長も、リヒャルツ中尉も同じだ。強烈な振動はまだ続いている。

最初、揺れは自分の脳震盪のせいだと思っていたのだが、どうやらそうではないらしい。指揮所の中で一人倒れている。上の探照灯配置の水兵だ。血まみれになった生気のない体が踊るように跳ね、隙間から落ちかけて手すりに引っ掛かっているのだが、誰も助けに行こうとしない。

戻る

戻る

|

次へ

|

ガンルームへ戻る

ガンルームへ戻る

|