5月31日1930時の相互位置

|

ヴィースバーデンの時計 SMS Wiesbaden and The Watch 1916-5-31 |

第二章・決戦・その3

「そうか、ヒッパー提督は、味方の戦艦と間隔を詰めるためにひと回りしたんだ。これで艦隊が集合すれば、ビーティの巡洋戦艦など蹴散らしてくれるさ」

「そういうことですか。正直、ホッとしました」

いつわりのないところだな。実際、自分もかなり不安を感じたのだから、リヒャルツや兵たちがそう思ったとしても当然だろう。

全主力艦隊の先頭に立ったヒッパー提督は、真っ直ぐこちらへ向かってぐんぐん接近してくる。北側へ回り込んでくれれば、陰にかばわれて救助もしてもらえるだろうが、それはこの新鋭艦『ヴィースバーデン』を捨てるということだ。敵を蹴散らしてしまえるのなら、曳航されてでもヤーデ湾へ戻ることができる。それを考えると、艦を捨てるという決断もまた難しい。

この段階で、ヒッパー提督からは『インヴィンシブル』が見えていないはずで、なぜ南東へ針路を取っていたのかは判らない。『ライオン』の存在位置は、見えなくても推測できていたはずで、ジェリコーの戦艦隊の存在は未知である。

艦の周囲に敵弾が落ちはじめた。かなりの大口径砲弾だ。北側を振り向くと、イギリスの巡洋戦艦が射撃をしている。まだシェーア提督の艦隊が見えない敵は、ヒッパー提督の巡洋戦艦を見失い、とりあえず我々を攻撃しているのだろう。こちらは、ただじっと当たるのを待っているしかない。

反撃しようにも、角度が悪くてほとんどの砲は照準できないし、遠くて効果は望めない。後部指揮所からの観測も、左舷側へ出てやっとの角度だ。

艦首側の砲は発砲してしないから、たぶん、破壊されてしまったのだろう。しかし、艦の角度が悪いせいで照準しにくいのか、命中する敵弾もない。ビーティ艦隊の方角からだと、火災の煙がそれなり邪魔にもなるようだ。

「敵艦が見えません!」

悲痛なリヒャルツの叫び。靄と煙のいたずらで、丸いドーナツの環のような発砲閃光しか見えなくなっている。これでは照準しようがない。向こうからも見えにくくなったのか、水柱の立つ位置が遠くなりだした。おそらくはっきりとは見えていないのだろう。それならば、発砲して位置を教えてやる必要はない。

「6番、発砲中止」、どのみち照準ができず、撃ってはいなかったのだが。

水柱は近寄ってこない。こうなれば、死の使いなど見ていても意味がないので、復讐を果たしてくれるだろう勇壮な味方艦隊を見ることにする。すでに、ヒッパー提督の艦隊に続いて、ずらりと並んだ高海艦隊が姿を見せていた。敵の砲撃を受けながら、『ヴィースバーデン』の乗組員たちは、艦隊へ向かって大声で叫んでいる。助けを求めているのではなく、強力な味方に声援を送っているのだ。

『リュッツオー』はほんの1000メートルほどの距離にまで接近し、いろいろな方法で信号を送ってくるが、こちらは手旗で返事をするしかない。副長を呼ばせたものの、どこにいるのか、まだ指揮所へは現れない。魚雷の被害で応急対策から手が放せないのだろう。艦内の状況が十分には判らないものの、報告もしなければならない。

「伝達。『艦長戦死。先任士官は副長。機関停止。電力なし。砲半数は損傷』、以上だ」

「『リュッツオー』より返信、『曳航準備をなせ』です」

ここから曳いて帰るというのか。敵が目の前にいるのに。

「味方の駆逐艦が接近してきます!」

そこへ副長が駆け上がってきた。

「どうした!」

副長は、『リュッツオー』がこれほど近くまで来ているとは知らなかったようだ。その姿を見て明らかに驚いている。

「本艦の現状を報告しました。ヒッパー提督からは曳航準備をしろとのことです」

「判った。すぐに準備させる!」

副長はまた下へ駆け降りていった。艦首はまだ火災が治まっていないが、後ろから曳くのだろうか。

すでに『リュッツオー』は、東へ針路を取って真南を通り過ぎ、遠ざかりつつあるけれども、艦隊に付属する駆逐艦が2隻、こちらへ近寄ってきている。艦を捨てなくて済むと感じ、なにかほっとする心理が湧きあがる。呆然と『リュッツオー』を眺めていると、突然その姿を水柱が取り囲んだ。

いったい誰が撃っているのか、あっという間に、『リュッツオー』の艦首に敵弾が立て続けに命中した。

振り向けば、さきほど我々の機関を根こそぎ叩き潰した、イギリスの巡洋戦艦が近付いている。こちらからはほんの8千メートルか。もっと近いようにも思える。ついさっきまでは、確かに誰もいなかったが、煙と靄が部分的に極端に視界を悪くしているから、見えたり見えなかったりが非常に不安定なのだ。

それも危険ではあるのだが、より本質的な危険は、そういう位置関係と条件が互いにイコールではなく、それがまた周囲に溶け込んで、そうと認識できないことである。まだしも霧の塊が見えるのなら、そこに誰かが潜んでいるかもしれないと想像することもできる。しかし、その霧の幕そのものが周囲の色彩に溶け込んでいる場合、そこに見えない何かがいるかもしれないという発想そのものが生まれないから、危険の度合いは桁が違ってくる。

相手からは見えているのに、こちらからは見えないという不均衡も、太陽の位置や高さなどが影響して、珍しくなく発生する。それゆえ、ヒッパー提督は『インヴィンシブル』と思われるあの敵艦に気付かなかったのだろうし、その立場を利用した敵艦隊が、一瞬の後に立場を逆転することになったのだ。

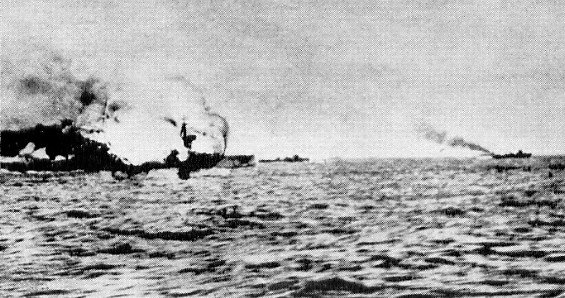

あまりにも接近しすぎたため、ふっと靄が晴れると、今度は隠れようがなくなる。檣頭の将官旗までがはっきりと認められた。ドイツ巡洋戦艦は狙いを定め、必殺の砲弾を撃ち込む。

そこに、今日3回目の光景、巡洋戦艦の爆沈する瞬間が目撃されたのである。

同型艦3隻の敵艦隊の先頭、おそらくは南大西洋でシュペー提督を追い回し、なぶり殺しにした『インヴィンシブル』だろう巡洋戦艦は、中央部の砲塔を直撃され、弾薬庫が爆発して、まさに真っ二つになった。

顔に熱さを感じるほどの巨大な火の玉が敵艦を覆い、空を焦がしていく。強烈な爆発音と共に、火柱の下で船体はポッキリと折れた。艦首と艦尾が、それぞれ離れた場所でほぼ垂直に立ち上がる。爆発した中央部が水没したために火が消え、赤と灰色に塗り分けられた墓標がふたつ、海面に突き立った。

「すげえ…」

息を呑む水兵が、言葉を忘れて見入っている。煙もほどなく吹き払われてしまい、隠すもののなくなった姿は、それを見ている人々に強い感銘を与えた。海面から立ちあがった墓標は消えようとせず、奇妙に安定してそこにある。

艦首が20メートルくらい、艦尾は舵がやっと見えるくらい、ほぼ直立して見える墓石を間近に見ながら、イギリス艦隊はすぐ向こう側の至近距離を追い越していく。我が身に置き換えて想像すれば、これ以上ない不吉の象徴だろう。自分たちすべての運命を暗示するような。

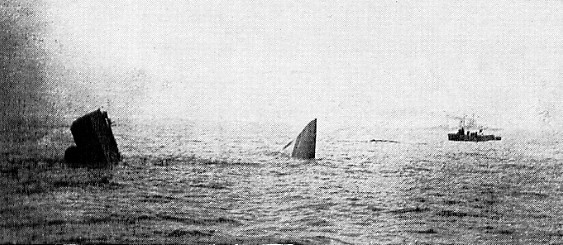

だが、なぜ、沈まないのだろう。…その船体は、前後ともが海中から突き出した状態で止まっている。海水の流入を防ぐものなどないはずなのに、沈もうとしない。ゆっくりと揺れているようにも見える。あれほど大きな艦が、あんな状態で浮かび続けることなど、有り得るのだろうか。

「大尉、副長です。伝声管へ」

「はい、シュタインです」

「よう、まだ生きていたな。見たか?」

「見ています。副長は?」

「見たさ。これほど気持ちのいいこともないな。これで家まで走って帰れるなら、もう何もいらないがね」

「それを三度も見た私は、一生の語り草にするんでしょうね」

「孫に話して聞かすさ。顔が見られればな」

副長には息子がいるけれども、まだほんの子供のはずだ。私にはその子供すらいない。戦争が始まったために慌てて結婚したから、一緒にいられた時間はいくらでもない。もう一度、妻の顔を見るのは…無理だろうな。

『インヴィンシブル』はまだ浮いている。

「うん?…なるほどな、気が付かんか。こちらでも話題になっているよ。要するに、この辺は浅いから、ケツがつっかえて沈めないだけなんだ。どっちかへ倒れれば消えてなくなるさ」

なるほど、そういうことか。せいぜい50メートルも水深がないこの海だと、あれだけ大きな艦なら、二つにちぎれても縦にすれば海底に届いてしまうわけだ。おもしろい。

「一応、全艦で次席の先任士官である君には説明しておこう。この艦の現在の状況だ。…機関は全滅している。あのものすごい振動は、左舷の推進軸にある流体接手が壊されて、タービンがぶっ壊れながら空回りしたためだったんだ。右舷機もケーシングがぱっくりと大口を開けている。砲弾の破片で機関室はグチャグチャだ。あっという間に蒸気が充満して、誰も助からなかった」

つまり、機関に回復の見込みはまったくないということなのか。

「…魚雷でボイラーも半分以上が水漬けになった。もっとも、火はろくに入っていなかったから、たいしたことにはなっていない。…艦橋は全滅。艦橋にいた人間は、やはり誰も助からなかった。司令塔は無傷だが、中にいた砲術長は亡くなった。衝撃波だろう。テーネ機関長は持ち場にいて、蒸気で蒸し焼きになったし、他の上級士官はあらかた艦橋近くにいたから、今のところ君が私の次に先任というわけだ。ボーデ大尉は、君より先任じゃなかったよな」

間に何人いたんだっけ。思い出せない。

「私のほうが2ヶ月ばかり先任です。無事なんですか?」

「いや、重傷を負って意識はない。おそらく助からないだろう」

「…わかりました。主指揮装置は無事ですか?」

「そんなわけがあるか? 木端微塵だよ。正確には、測距儀が一足先に北海の海底だ。吹き飛ばされて跡形もない。で、そっちの測距儀は無事か?」

「あの振動で壊れました。今は予備の小さいのを使っています」

「司令塔そのものは無事だが、そこと、どっちが指揮しやすい? 艦橋はダメだぞ、マストごと根こそぎ傾いている」

「砲はご覧になりましたか?」

「艦首の右砲と、左舷の4番砲は使えん。右舷の3番は無事だが、頭の上に艦橋が崩れかかっているからな、砲員は配置していない。艦首の左砲は故障して修理中だ」

「それでしたら、こちらにいたほうが指揮しやすいです。視界も広いですし」

「吹きさらしだぞ」

「どうせ、30センチ以上のが飛んでくれば、どこにいても同じようなものでしょう」

「そうだな。では、砲の指揮を任せる」

「ヤー、ヘル。魚雷はどうでしょう」

「そいつが、これからの俺の唯一の仕事なんだ。水中発射管室はわずかだが浸水しているし、電力がないからいろいろと動かん物が多い。なんとかなったところで、上の指揮装置が全滅しているから、照準できないんだ。左舷の発射管が奇跡的に無事だから、一本くらいはお見舞いしてやらんとな」

「誰か指揮できる者は?」

「俺じゃ足らんかね。円材水雷の突撃訓練しか受けていないほど年寄りじゃないぞ。実際、いささか心もとないところだし、水雷長は死んだが、下士官連中は無事だからな、なんとかするさ。発射管から直接照準で撃つ。目標を指示してくれ」

「了解しました」

左舷側へ出て見下ろすと、前方の発射管が振り出されており、副長が手を振っていた。兵のどよめきを感じて振り返れば、味方の巡洋戦艦は針路を変え、こちらに艦尾を向けて遠ざかっていく。艦隊の周辺には水柱が立ち並び、巡洋戦艦も発砲を繰り返している。ときおり命中する砲弾もあるが、ほとんどは水しぶきを上げるだけだ。

「あれを…」

兵の一人が艦首側を指差している。そこには、南東へ向かうイギリス巡洋戦艦の姿があった。『インヴィンシブル』級の生き残りに続いて、『ライオン』級を先頭にする4隻が南東へ針路を取り、味方を圧迫している。すでに9隻のうち3隻、3分の1の戦力を失っているというのに、なんという闘志だろう。ひっきりなしの水柱に包まれているものの、これに前を塞がれ、ヒッパー提督の艦隊は南へ退いていく。後に、動けない『ヴィースバーデン』を残して。

ヒッパー艦隊に続いていたシェーア提督の主力艦隊も、前を走る巡洋戦艦に連れられるように、その後を追って緩やかに南東へ回っている。ほんの2000メートルしかないのだが、強力な敵艦隊に迫られているのだから、誰も助けに来られない。

水雷戦隊には突撃命令が出たらしいが、集結に失敗したのか、その数は多くない。救助のために近付いていた駆逐艦も、止まらずに敵へ向かって突っ込んでいった。軽巡洋艦の援護も少なく、わずかでも敵に接近しようとした駆逐艦は、いいだけ砲撃を受けて追い返されてしまう。第二偵察艦隊は、どこにいるのかまったく見えない。

もう、このまま両方の艦隊が通り過ぎ、後衛の駆逐艦が来るまで持ちこたえるしか、望みは残っていないようだ。そのかすかな希望を、イギリス艦隊が撃ち砕きはじめた。

ビーティの伴う軽巡洋艦や駆逐艦のうち、味方の駆逐艦を遮る位置にいない連中から、明らかな発砲閃光があり、それが自分たちを目標にしたのではないことを祈りながら、為す術のない『ヴィースバーデン』の乗組員たちは着弾を待ち受ける。

彼らが巡洋戦艦同士の砲撃戦に加わるわけがないとすれば、我々以外、見える範囲に彼らの目標になりそうなものはいない。案の定、彼らは立ち止まりこそしないものの、通りすがりに止まったままの射的の的を撃っていく。逃げることも、かわすこともできない小さな巡洋艦を、よってたかってなぶり殺しにしようというわけか。

「シュタイン、贅沢は言っていられそうもない。これじゃあ、こっちが吹き飛ばされるほうが先だ。なんでもいい、当たりそうな奴を指示してくれ」

剥き出しの魚雷発射管は脆弱だ。いつまでも無事と考えることはできない。かなり角度は悪いし、相手が身軽な駆逐艦では命中は期待できないものの、選んだ目標に向けて、副長は魚雷を発射した。

あちこちに被害があるから、副長は命中を確認することもできず、応急処置を指揮するために発射管を離れる。魚雷は雷跡を残して進んでいったけれども、何かに命中した様子はなかった。

前部の砲は艦首の左砲以外が沈黙しており、後部の砲は角度が悪くて撃てず、6番砲が射角いっぱいの射撃になっている。砲と砲の間で連絡がとれないために目標が特定できず、統一された射撃になっていない。射撃指揮は、入れ替わり立ち替わり攻撃してくる敵艦に翻弄され、ときおり命中する砲弾に妨害される。

各砲は至近弾で砲員が死傷するたびに射撃が止まる。しばらくすると再開するものの、だんだん発射速度は緩慢になってきた。艦橋右舷の3番砲は、射撃できる角度に敵が入ってきたので、頭の上に崩れかかっている艦橋構造を無視して射撃を始めている。

新たに攻撃してきているのは軽巡洋艦で、4隻が雑然とした隊形のまま接近してきている。見たことのない形をしているから、新型の軽巡洋艦なのだろう。ときおり、頭の上を飛び越える砲弾の不気味な音がする。近くの水柱からは海水が浴びせかけられ、破片が飛んでくる。そのたびに誰かが倒れていく。どうしてまだ生きているんだろう。

こちらが止まっていることと、向こうが立ち止まれないために、1隻が攻撃してくる時間は長くない。しかし、切れ目なく続いている敵は、また別な奴が近付いては砲弾を送りこんでくる。

右舷の5番砲は、砲座のすぐ近くへ落ちた砲弾で、発砲不能となった。命中した砲弾は他に3発だけで、被害は大きくなさそうだが、グズグズになっていた艦橋が崩壊し、3番砲が下敷きになった。戦闘力は下がり、確実に船体の穴は増え、生き残った乗組員は減っている。

艦隊が通り過ぎてようやく砲撃は止み、いくらか静寂が戻ってくる。敵の巡洋戦艦は東へ去ったけれども、その煙の中から、新たな、そして巡洋戦艦がただの先ぶれでしかない死神たちが、のっそりと列をなして現れた。

「なんてこった…」

高海艦隊一回目の16点一斉回頭である。本文中では、これに気付いていないことになっている。

両主力の中間には若干の駆逐艦がいるけれども、煩雑になるので省略している。

イギリス巡洋戦艦の艦列が去り、その吐きだした煙が薄れると、そこには無数の三脚檣が列をなしていたのである。それはまさしく、シェーア提督が絶対に出会ってはならない相手、イギリスのグランド・フリートそのものでしかなかった。

このことをただちに全艦隊に知らせなければならない。知らせなければならないのだが、方法がない。電力が途絶しているから、無線はまったく使えないし、探照灯もダメだ。旗信号を掲げようにも、マストはどうしようもないほど傾いている。後マストの旗索は、ヤードごと落ちてしまった。叫んで聞こえるような範囲に味方艦はいない。

こちらからこれだけはっきり見えるのだから、向こうから見えないことはあるまい。動かない標的、生きた射撃訓練の的、こちらの命がどうなろうと、まったく顧慮する理由のない存在が、繰り返し一千回は殺せるだろう武器を持って、手の届くような距離にいる。

乗組員は、誰もが一言も発しなかった。自分たちがどういう立場にいるのか、これ以上ないほどはっきりと思い知ったのである。数えきれないほどの艦列から、オレンジ色の炎がほとばしった。命は、あと20秒しか残っていない。

第二章・終わり

戻る

戻る

|

次へ

|

ガンルームへ戻る

ガンルームへ戻る

|