ジョン・エリクソン (1803-1889)

スウェーデンからの移民で、船舶、砲、機関などを数多く手がけた。

|

翼をなくした大鷲 CSSヴァージニア物語・第四章 Unflyable Eagle: CSS Virginia stories 1862 |

第四章

一方、厳寒のニューヨークでは、ブルックリンにあるコンチネンタル鉄工所の囲いのある船台で、奇妙な「物体」が造られていた。カイバ桶というか、不格好なバスタブというか、およそ船とは思えない形の上に、平面は船の形をしているものの、高さが1.5メートルしかない薄べったいトレーのような構造が乗せられている。上半分は、下半分よりずっと大きく、ちょうどレストランのウェイターが、上を向けた手のひらにトレーを乗せているようだ。

下半分はまったくの鉄構造で、上半分は鉄と木材の構造を厚い木材で囲い、さらに装甲用の鉄板を取り付けている。これは、装甲鈑への衝撃を木材層によって拡散し、鉄構造へ分散させることで、ひび割れのような損傷が発生しないよう、考えられているためだ。

内部は上下に分かれておらず、カイバ桶に大きすぎる不格好なトレーを裏返して、蓋代わりに被せたようなものだ。長さは、上のトレーが52.4メートル、下のカイバ桶が38.4メートルだ。幅はそれぞれ12.6メートルと10.4メートルで、どうにも噛み合っていない。どうしてこういう構造、寸法になったのかは、エリクソンがきちんと説明しないから、はっきりとは判らない。

もっとも、始めは側面に15センチ、甲板に5センチの装甲を張るつもりが、計算し直したら上甲板が水面下になると判って、どちらも半分に減らされたのだから、なにかの勘違いかもしれない。設計図を渡され、鉄板を切って繋いでいた連中も、これがいったいどんなものなのか、さっぱり判らずにいた。なにせ、造っている工員の間で、水に浮かぶか否かの賭けが成立しているのだから。新聞までもがこれを、「エリクソンの阿房宮 Ericsson’s Folly」と呼び、そのまま河底へ滑り込むだろうなどと書き立てる始末だ。

「物体」の上面はのっぺらぼうで、いくつか穴があり、何かが取り付けられるのだろうとは想像がつくものの、最終的にどういう形になるのかは、さっぱり判らなかった。

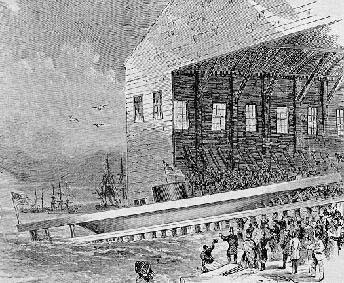

1862年1月30日、前年の10月に起工した「物体」は、わずか3ヵ月半で進水に漕ぎ付けている。特急作業が指示され、それに見合った資金と労力を注ぎこんだ結果だ。政府のお偉方が居並ぶ中、進水式には期待に反して何のハプニングも起きず、「物体」はちゃんと水に浮いた。プカプカと浮きすぎるほどに。

ほどなく「物体」はどこかへ引っ張られてゆき、次の、まっとうな「船」の建造が始まると、工員はすぐに奇妙な「物体」のことなど忘れてしまった。

ロングアイランドのグリーン・ポートへ曳かれていった「物体」、エリクソンの主張で『モニター』と名付けられた船体は、その中央部にある窪みへ、円筒形のこれまた奇妙なものを載せられる。

「なんですか、これは」

「これこそが砲塔だよ。そう何度も言っているだろうが」

「何に使うのでしょうか?」

「戦争に決まっているだろうが。君は何も判らずに、ここにいるのかね」

「そういうわけでもないつもりですが、見たことがないもので」

「今、初めて造られているんだ。見たことがあるわけがなかろう」

クレーンに吊られた円筒形の砲塔は、しずしずと甲板へ降りていく。どっしりとしたそれが定位置に収まれば、船体は大きく沈下した。なにせ、これだけで100トンほどもあるのだ。

ここでの作業はこれで終わり、『モニター』は次の作業場へと移動していく。

「固定しないのですか?」

「政府の検査官だかなんだか知らんが、君は、本当に何も知らんで来とるんだな。とっとと帰れ!」

こうしてエリクソンが無視するようになる人間は、日に日に増える一方だった。それでも艦は着実に工事を進められ、完成へと近付いていく。これには、海軍が工事の監督官として派遣してきた、スタイマーズ機関長の存在が大きい。調整役として、エリクソンの信頼をかち得た彼の存在は必須だった。

円筒形の砲塔は、これが『モニター』の眼目であり、他の部分はこれを水上に浮かべ、任意の場所へ運んでいくために付随しているにすぎない。砲塔は基本的に、1インチの鉄板を丸め、重ねた壁で構成されている。1枚の鉄板は、縦2.7メートル (9フィート)、横0.9メートル (3フィート) の大きさで、これはニューヨークにある複数の鉄工所で製造された。所定の曲面ゲージに合わせて曲げられ、指定された場所にリベット用の穴を開けられて、砲眼孔を形成する部分を切り取られている。

集められた鉄板は、設計図通りに組み合わされ、リベットで固定される。重量を支える梁や、丈夫な床が組み込まれて、中心に鉄棒の軸が通された。いったん仮組みされた砲塔は、分解されてグリーン・ポートへ運ばれたのである。再度組み立てられ、『モニター』艦上に搭載されたわけだ。

ここで積みこまれた砲塔に限らず、『モニター』のパーツは、合衆国北部の様々な工場に発注され、製造されて、集められたのだ。工期を短縮する目的ではあったけれども、これを可能にした工業力、特にその精度には感服するしかない。

しかし、工事を急いだのと予算を切り詰めたため、工芸的要素はまったくと言っていいほど排除されており、艦首に立てば、甲板には板張りもなく、鉄板を固定した鋲頭が並んでいる。旗竿と、船を繋ぐための装備がいくつかあるだけで、錨すら見えない。

では、艦内を巡ってその様子を見ていくことにしよう。案内してくれるのはエリクソンの助手で、若いジョシュア君だ。エリクソン本人は、「これは何ですか?」と聞かれるのが大嫌いで、すぐに癇癪を起こすから、とうてい案内役には不向きなため代わってもらった。え、女の子じゃないのかって? ここはそういう場所ではないものでね、申し訳ない。

艦首から3メートルほどのところに、丸いマンホールの蓋がある。2メートル近い直径があって、中に何か大きなものが入っているのは確かだ。今は蓋がずれていて中を覗けるのだが、円筒形のマンホールの中には何もなく、すぐ下に水面が見える。何か重いものを吊るためのような、丈夫そうな構造が突き出していた。

「これは何かと、まずどなたもお判りになりません。普通ならこの辺にあって、この艦では見当たらないものは?」

「錨…なのか?」

「ご名答! 錨はこの中に吊られるようになっています。ウインドラス (巻上機) は艦内にあり、チェーンで繋がります。4本の腕がある特製の錨は今、マサチューセッツのどこかで製造中です」

「4本? ストックはどうなっているの?」

「ありません。ストックなしで、どの角度になっても海底を掴むように、四ツ目錨が使われるんです」

「なるほど。ひとつだけなのかい?」

「今のところは。あなたも二つ目が欲しいとおっしゃるので?」

どうも、このジョシュア君も、素直なだけの人間ではないらしい。まあ、あのエリクソンの弟子だからな。

「これは操舵室だね。舵輪があるな」

甲板から1.5メートルほどの高さがあり、今は側壁だけで、天蓋がない。周囲は一辺が23センチ (9インチ) の鉄棒を井桁状に組み合わせて造られており、かなり強固な構造だ。覗き込むと、中に舵輪があって、幅1センチ半 (半インチ) くらいのスリットから外を見つつ、舵を操れるようになっている。内部は1メートル四方くらいしかなく、二人か三人しか入れないだろう。下へ降りるラッタルもある。

「狭いね」

「大きいほうがよろしいんで?」

「いや、的になるだけだろうな」

「よくお判りの方だ。この上は、厚さ5センチ (2インチ) の鉄板で蓋をされます。では、先へ参りましょう」

そうは言っても、甲板上にはどれほども構造物がない。開口があり、梯子が見えるから昇降口だとは判るが、ここにはコーミングすらない。周辺の甲板には丸い窪みがあり、中には分厚いガラスがはめ込まれていた。内部の明かり取りだな。そばに鉄の蓋が置いてあるので、戦闘の時には塞いでしまうのだろうと判る。

「これは天窓で、昇降口ではありません。今は作業の利便のために開け放して梯子をかけてありますが、こうするのは安全な場所に停泊しているときだけで、航海中は砲塔から出入りするのです。ここを開けておいたのでは、うねりひとつで沈没してしまいますよ」

「なるほど。しかし、それじゃあ不便もいいところだな」

「戦闘の機械ですから、利便は二の次なんです。平時にこれで巡洋航海するわけではありませんから。…これが旋回砲塔です」

直径6.5メートルほどの円筒形の砲塔は、甲板の窪みにすっぽりとはまり込んでいる。高さは背丈よりはるかに高く、2.7メートル (9フィート) もあって、側面に梯子が取り付けられている。大砲を突き出す穴は、直径60センチくらいの穴を上下に三つ重ねた形をしていた。穴を横から見ると、砲塔は鉄板を何枚も重ねて造られていることが判る。

「ロール・ケーキのようだとおっしゃった方もいらっしゃいますよ。厚着をしていると言った人もね」

「一枚が1インチかな。1、2、・・・9枚か」

「ここだけはね。ほとんどの部分は8枚重ねですが、穴の周辺だけ1枚余分に重ねてあるのですよ。穴の分だけ弱くなりますので。もともとのエリクソン師匠の設計では、4インチのものを2枚重ねるはずだったのです。鉄工所のほうが、できなくはないが2ヶ月待ってくれなどと言うもので、1インチ8枚などという不細工なものになったと、師匠は嘆いておりました」

「なるほど。中の大砲は?」

「11インチのダールグレン砲です。こーんなでっかい奴です」

ジョシュア君は両手を広げている。どんな大きさか、見たことがないわけではない。

「入るのかね」

「収まりますよ。予定では15インチ砲だったくらいですから。今でも入らないことはないのですが、この穴を開けなおさないと、大砲が突き出せません」

そうだろうな。全部造ってから、穴を切り抜いたわけだ。全体はリベットでガチガチに固定されている。

「いいえ、工場で別々に穴を開け、組み合わせたのです。ほとんどぴったりでしたので、若干の凸凹を削り取っただけです。このリベットは中まで1本ではないのですよ。途中で分けています。中まで1本なのは、全体を固定するための一部だけです」

得意そうに説明するジョシュア君だが、謎めいた微笑みが可愛いというには、ちょっと歳を取りすぎているだろ。そういうのが似合うのは、せいぜいハイティーンまでだ。

「…なぜかって、聞かないんですか?」

「聞こうと思っていたんだけどね。なぜだい?」

「我がエリクソン師匠は、とても賢明な方です。リベットの頭に砲弾が直撃すると、リベットそのものが砲塔の中へ飛び出してくると、そう考えられたのです」

「なるほど。いいアイデアだね」

「はい。では、次へ参りましょう。砲塔の中は、のちほどご覧になれます」

砲塔の裾は、甲板のくぼみにすっぽりとはめ込まれている。ぴったりくっついているように見えるのだが、どうやって回すのだろう。中を見れば判るのかな。

「これが煙突です。並列に2本。ボイラーも2基です」

「ずいぶん華奢な造りだね。低いし、四角いのか」

背丈くらいの四角い筒で、一辺が120センチくらいある。板を組み合わせ、リベットで固定してあるだけだ。

「戦闘時には取り外してしまいます。甲板には穴が開いているだけで、煙突はなくなります」

びっくりだな。甲板上に出っ張りを造らないということに関しては、とことん徹底しているんだ。煙突でないとすると、これは?

「それはベンチレーター、吸気筒です。下には蒸気動力のファンがあり、外の空気を強制的に吸い込みます」

「なるほど。その圧力で、煙突がないことをカバーするわけか」

「それもありますが、この吸気筒の能力は、ボイラーが必要とするよりずっと大きく造られています。…艦内で酸素を必要とするのは、石炭だけではないのですよ。人間が乗っているんですから」

「そうだな。こう換気口が少なくては、窒息してしまうか」

「左様で。さきほどの天窓ですが、当然いくらかでも波があるときには開けられませんから、こういう吸気口が必要なのです」

戻る

戻る

|

目次へ戻る |

次へ

|

ガンルームへ戻る

ガンルームへ戻る

|