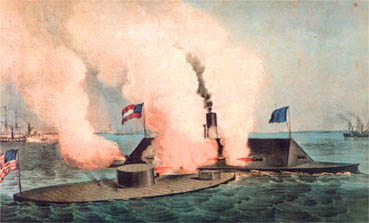

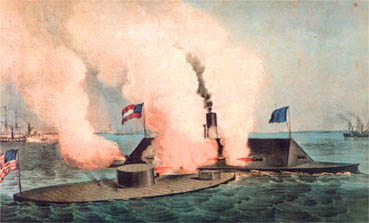

戦闘を描いた絵画・2

『モニター』が艦首を向けている絵は比較的多いけれども、この角度で発砲したら操舵室は爆風を浴びてノックアウトだろう。

|

翼をなくした大鷲 CSSヴァージニア物語・第九章 Unflyable Eagle: CSS Virginia stories 1862 |

第九章・承前

「見抜かれましたかね」

「もう一度やられれば、嫌でもはっきりしてしまうさ。昨日、さんざん観察されていただろうからな、右へ回りにくいのも、知られていると考えたほうがいい」

すれ違いざまの命中弾では、木片で一人が軽いケガをしただけだったが、左舷に使える砲が少ないと知られたかもしれない。対戦を通じて、互いの長所と欠点が明らかになり、指揮官はそれに合わせた臨機の戦術変更を求められる。

「好きなようにはさせんさ。方法はある」

ジョーンズは、『ヴァージニア』を『ミネソタ』へ向けた。ちょうど半周して、へさきがそちらを向いたのだ。

「艦首砲、『ミネソタ』を攻撃せよ。右舷砲列、赤熱弾を用意しろ!」

命令を受けた砲廓のケヴィル大尉が、戸惑った顔をしている。

「赤熱弾はありません。昨日、使い切ってしまいました。補充しておりません」

「なんだと。…チッ、しくじったな」

ほんの20発くらいしか準備していなかった。ブキャナン艦長が撃たれた後、腹立ちまぎれに全部『コングレス』へ撃ち込んでしまったのだ。負傷者の移送やらでドタバタしていて、補充を失念したのである。もっとも、あれは特殊な寸法の専用砲弾だから、気付いたところで間に合ったかは疑問だが。

「仕方がない。炸裂弾でも十分な仕事はできる。旗艦が脅かされれば、奴も悠然と有利な対勢ばかりを選んでもいられまい」

『ヴァージニア』が『ミネソタ』へ接近していくと、敵艦が慌てふためいているのが判る。艦上を走りまわる水兵が滑稽だ。

「副長、後部の乗組員が、敵艦の艦名を読み取ったと言っています。艦尾に『モニター』と書いてあったそうです」

「モニターだと? 変な名前だな。ほんとに艦名か? 注意書きかなんかじゃないのか?」

「判りませんが、艦尾に確かにそう書いてあったと、後部砲のドイル兵曹が言っていました。彼は字が読めます」

「ふーむ。…まあいい、ただ『敵艦』じゃつまらんからな。よし、あいつを『モニター』と名付ける。日誌にそう書いておけ。違ってたら訂正すりゃあいい」

その間にも、『ヴァージニア』は『ミネソタ』へ接近していく。水先案内人が袖を引いた。

「副長、このままの進路ですと、浅瀬の端に引っ掛かります。潮が満ちてきていますから、速力を落としていれば、座礁しても離れられるでしょうが」

「避けられんか?」

「潮が押していますので、浅瀬の方向へ寄せられています。右へ大きく転舵できれば問題ないのですが」

「回れるくらいなら苦労せん。速力を上げろ!」

「ボイラーの蒸気が上がりません。煙の抜けが悪いんです!」

煙突の大穴が原因だな。砲廓もまだ煙が抜けきれない。裂けた部分にはあてものをしているが、完全には止まらないし、気をつけて濡らしていないと火が着く。

「このままでは危険です!」

「もう1時間後でなら通れるか?」

「…問題ないと思います。ほぼ満潮になりますので」

「取舵、速力を維持しろ!」

それでも、大きくしか回らない『ヴァージニア』は、意に反してニューポート・ニューズ岬へ近付いていく。いまだに煙を上げている『コングレス』の残骸に近付き、浜辺に布陣した砲兵隊の射程に入ってしまう。砲弾は小さいけれども、砲の数が多くて射撃速度が速いから、ひっきりなしに砲弾が飛んでくる。当たる数は少ないものの、危なくて頭が出せない。ジョーンズは後部の砲門から、追ってこない敵艦、『モニター』を眺めている。

「味方に撃たれたくはないだろうからな。…こちらの動きを読んで、前へ回るつもりだな」

砲兵隊の射界を抜ける頃、前から『モニター』が迫ってきた。しっかり左舷側を狙っている。どうにも避けられないから、装甲に身を任せるしかない。

すれ違いながら、艦首砲、舷側砲2門、後部砲が順に発砲する。敵は2門から一発ずつだけだ。

巨大なハンマーで殴られているようなもので、また木構造にひびが入った。いくら装甲の鉄板が持ちこたえても、裏側の構造が壊れてしまえば、装甲はそれ全体が自分の重さで倒れてくるだろう。何発くらい命中したら、そうなるのだろうか。どのくらいの確率で、同じ場所へ当たるのだろうか。

すれ違った『モニター』は、右へくるりと回って、『ヴァージニア』の描いている大きな円の内側へ、小さな円を作る。この戦法だと、『ヴァージニア』の発射速度が速いという利点が減殺される。砲を向けられないから、装填が終わっても待っているだけになるのだ。追い越していく『モニター』を撃てなくはないものの、数百メートルの距離で小さな砲塔を狙ったのでは、滑腔砲の砲弾は水しぶきを上げるだけだ。右舷側の砲にはすることがない。左右の砲を入れ替えられるほど、砲廓には余分な面積がない。

再び前方へ回り込まれ、『モニター』は左舷を見せてすれすれを狙ってくる。

「ふん、そうそう思い通りにさせるか。舵を半分戻せ、大回りにしろ。…速力を上げろ! 機関室、緊急増力だ!」

ボイラーに油を染みこませた布を放り込み、短時間ではあるが火力を増して、一時的に蒸気を上げる。わずかに速力があがった。

「今だ! 取舵!」

大舵を切ると、一時的に艦は曲がっても速力が落ち、そうなると今度は舵に応えなくなる。操舵手は舵取りのコツを飲み込んできており、あまり速力を落とさずに左転する舵角を心得ているのだが、今回はそれを無視して艦首の角度を変えるほうが優先された。『モニター』が左舷前方から艦首正面を過ぎ、衝突コースに乗る。

「衝角なんぞなくてもいい。4千トンをぶつけて、ひっくり返してやる」

戻る

戻る

|

目次へ戻る |

次へ

|

ガンルームへ戻る

ガンルームへ戻る

|