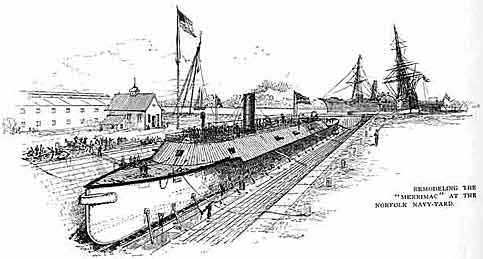

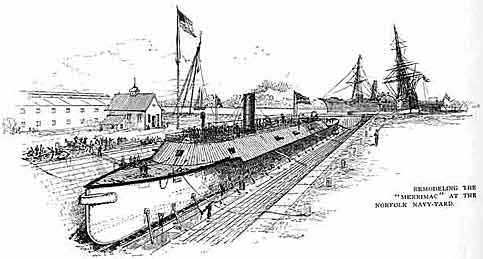

乾ドック内のヴァージニア

かなり長さ方向に誇張が激しい。全体にもっと寸詰まりである。

|

翼をなくした大鷲 CSSヴァージニア物語・第十一章 Unflyable Eagle: CSS Virginia stories 1862 |

第十一章

『モニター』の損傷は、操舵室を除けば深刻なものはなく、装甲が凹んだだけとも言える。ケガをしたウォーデン艦長は、ただちに病院へ連れていかれた。命に別状はなさそうだが、視力が戻るかは、何とも判らない。艦隊からは『メリマック』追撃が禁止され、『ミネソタ』の近くから動くなと言われている。消耗した砲弾と火薬は、直ちに補給された。

『メリマック』がエリザベス川を遡って消えたことで、艦隊には安堵の空気が広がっている。小さな『モニター』が、怪物『メリマック』を撃退したことは、ダビデとゴリアテの神話に置き換えられ、多くの艦から真心を込めたねぎらいの料理が届けられた。

実質、重傷を負ったのは艦長だけで、それも命に影響はないと判っているから、乗組員には特別気に掛けることがない。空腹の求めるまま、心のこもった特製料理に舌鼓を打つ。さすがに大酒を飲むわけにはいかない。また、怪物が戻ってくるかもしれないのだから。

狭い士官室だが、今は戦いを生き延びて安らぎを取り戻した顔ぶれが、小ざっぱりと着替えて、テーブルの料理を取り分けながら、昼間の話に花を咲かせている。皆が歓声を上げた一番の人気料理は、納屋の屋根のような『メリマック』の形をしたミートローフで、これをまずズタズタに切り分けてから、ひと切れずつ皿に取った。香ばしい肉汁のグレイビィ・ソースの器が回される。さすがに旗艦のコックは腕が違うな。

「きわどいところだったですね。向こうには何か、決定的なダメージがあったのでしょうか」

「どうかな、艦長はあいつの装甲鈑が飛び散るのを見たとおっしゃっていたから、もう一度同じところへ当たれば、撃ち抜けたかもしれないが」

「狙って当たるものでもありませんね」

「マグレだけだろうな。百発も撃てば、当たるかもしれん」

あの大きさだし、砲塔を回しながらでは、まず当たるはずもない。そのポテトを砲塔に載せて、こっちへも回してくれんか。ニンジンもだ。熊でも丸ごと食べられそうなくらい、腹が減っている。グリーンは肉の塊を頬ばったまま、隣のウエーバーと話を続ける。砲塔にいたウエーバーは、まだしも外を見ることのできる立場にいたのだが、彼もまた、自分の見ていない部分を補うために、グリーンから話を引き出そうとしている。

『モニター』では、外を見ることのできるのが非常に限られた人数だったから、大半の人間は何が起きていたのかを知らない。グリーン自身、すべてを見ていたわけではないけれども、周りの若い士官たちは、ナイフとフォークを両手に持ったまま、グリーンの話を聞き逃すまいと、耳をふたまわりも大きくしている。グリーンが口へ食べ物を運ぶと、全員が一斉に皿へ向かう。話しはじめれば手が止まり、顔が上がってアゴだけが動き続ける。

グリーンは朝の戦闘開始の時から、戦闘の様子をなぞって話す。帆装軍艦と違ってほとんど外を見ることのできない装甲艦では、何が起きていたのかを知っているのは、ほんの一握りの人間だけなのだ。皆に何も知らせなければ、自分のしていたことの意味も判らないままだ。それでは士気の高揚どころか、維持すら難しくなる。

4時間半もの間、自分たちが何をしていたのか、話しながらグリーンもまた、自分のやってきたことの誇らしさ、失敗の苦さを反芻している。

「今日は引き上げたようですが、明日も出てくるでしょうか」

「どうかな。エリザベス川を遡っていったということは、すぐに引き返してくるつもりじゃないということだろう。…さっき気がついたんだが、奴はずいぶんと吃水が浅くなっていた。なにか変だなと思っていたんだが、艦首も、艦尾も水上に見えていた。あの鉄屋根の下に、普通の船体があるのが見えていたのさ。だから、朝とは様子が違うと感じたんだ」

「船体の側面にも、装甲を張っているのでしょうか」

「判らん。あのスケッチにも、そこまでは描いてなかった」

それが弱点なのだろうか。もし、装甲がないのなら、吃水線を狙う戦法はある。次には試してみよう。真っ赤なワインのグラスを傾ける。まさに五臓六腑に染み渡る美味さ。正体をなくすまで飲みたいところだが、そいつはよろしくない。乗組員にだって、量を制限したのだ。

「もし、奴が弾薬の補給に戻っただけだとしても、明日は河口まで出てくるのがやっとだろう。吃水が深いのは簡単に克服できないからな。続きがあるにしても明後日だ」

それでも操舵室の修理は間に合わない。9インチ×12インチの鉄棒など、その辺に転がっている物ではない。天蓋は板厚にこだわらなければなんとかなるだろう。あっという間に皿が空になり、次のステーキが運ばれてくる。こいつも美味い。

「とりあえず、天蓋の板だけは手配した。後は角材でも切り貼りして、破損が見えないようにするしかない。壊れていると見えてしまえば、徹底的に狙われる」

「向こうも修理するでしょうか」

「するかもしれん。始めれば、簡単には終わらないだろう。破損した装甲を取り替え、煙突を付け替え、ベンチレーターも取り替えだ。人の心理として、始めればひと通り終わるまでやめられないさ」

「どんな損傷があったのか、見てみたいものですね」

「ワハハ…間違いなく、向こうもそう思っているよ」

頭の上からは、水兵たちが甲板で食事をし、騒いでいるのが聞こえてくる。下手クソなバイオリンと、誰が持っていたのかアコーディオンの音がする。こちらはけっこうな腕前だ。甲板を踏み鳴らして踊るのはやめてほしいが、今日はまあ、文句を言わんでおこう。彼らもまた、生き延びたことを祝っているのだ。

戻る

戻る

|

目次へ戻る |

次へ

|

ガンルームへ戻る

ガンルームへ戻る

|