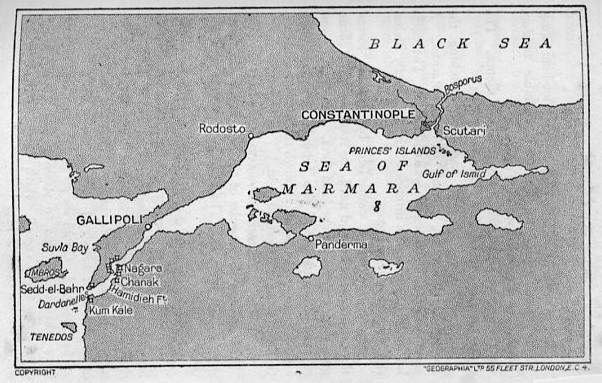

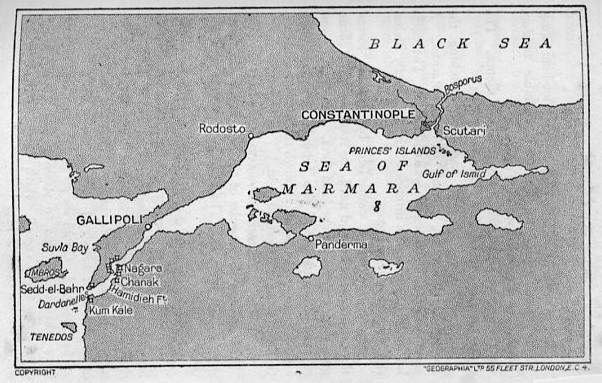

マルマラ海の地図

「孤独な二隻」に所載のもの

|

ゲーベンが開きし門 第二部・第二章 The Goeben opens the gate : part 2 : chap.2 |

第2章・点火!

■"Two lone ships"より

来る日も来る日も、私たちは絶え間のない作業に追われていた。上陸している暇はまったくなかったが、退屈している暇もない。そして本国からのニュースは、常に大きな興奮を伴っていた。

私たちは宿敵ロシアの黒海艦隊に噛み付こうと、精一杯首を伸ばしているのだが、それは喉にかかった首輪を締め付けるだけで、実際のところ何もできず、ただ皆と共に戦いに参加できない悲運を嘆くのみだった。

私たちは今、トルコに所属しているのだ。すでに『ゲーベン』の艦尾にドイツ軍艦旗はなく、トルコの半月旗が掲げられている。そしてトルコは、この大戦争に対して中立を宣言しているのだ。もし、私たちがここでロシアに対しての戦いを始めることができ、遠い前線で戦っている同胞の助けができたら、どれほど喜ばしかったことか。

水兵たちの間には不満が募っていた。しかし、私たちが脾肉の嘆をかこっていたとき、その裏では周到な計画が進められていたのだ。世界を巻き込もうとしている戦争に大きな転換点を与え、流れを変える重大な計画である。そして今、すべての不満は終末を迎えようとしている。

私たちが、どれほど危険と隣りあわせだったかという点で、畏怖されるべき冒険を果たし、イスラムの首都の面前に現れたこと、そしてトルコに譲渡されるという驚愕の事実によって、これからの行動が可能になったのである。私たち2隻の航海は、やはり世界にとって重要な行動であったのだ。運命はすでに、圧倒的な敵から私たちを守ってくれていたけれども、それは未来へ向かう行動を命ずるためでもあった。

私たちは、小さな火種を持ってこの国に迎え入れられた。それはここで消えることなく保存され、やがて力を与えられる。ほんのちっぽけな火花は、徐々に輝きを増す炎となり、この国を始動させる。そして周囲に炎を撒き散らし、世界戦争に偉大な一幕を書き加えることになるのだ。中近東のイスラム世界は、すでに私たちが呑み込まれていた戦争の激しい炎の中に取り込まれようとしている。

先年のバルカン戦争における不幸な結末により、イスラムの盟主トルコは、大きな恥辱を受け、虐げられ、貧困に陥っていた。消耗した国家は権利を奪われ、領土を失い、ほんの膝元にまで敵の侵入を許している。この屈辱は彼らにとって受け入れたままにできるはずもなく、本能的に反発する意識は、小さなきっかけで雪崩れるように動き出すだろう。

運命の車輪は回り始め、動き出したからには、もう誰に求めることはできなかった。私たちには、その結果を見ることしかできない。表面的な原因すら推測でしかないのだ。歴史の奥底に横たわる真の原因は、神秘的な運命のベールに覆い隠され、姿を見せることなく横たわっている。

1914年の8月と9月は、そうしたストレスと興奮の日々だったのである。

私たちは今、衰退しつつある国の覚醒と復活を目撃している。この民族の中には静かな興奮があり、彼らは世界戦争の中に、勝利を掴む外交手段を見付けようとしていた。

一歩一歩、トルコは舞台の中央へと進み出ていく。一方で友を集う言葉に耳を貸し、もう一方の耳で裏切りの呪文を聞きながら、トルコは彼らの向き直る方角を定めようとしている。

もちろん彼らの中にも、望む道を異とする勢力があり、それぞれに他を圧するべく、意見を戦わせていた。この戦争に参加した多くの国の中でおそらく、トルコほど内部対立が激しく、緊張していた国はあるまい。どの国でも、戦争を目の当たりにして興奮した期間は短く、苦悩は長く続かなかったのだ。

1914年8月5日、トルコはいち早く中立を宣言し、その二日後には、彼らの安全のために他国軍艦の海峡通過を禁じていた。このときには、彼らの武装は貧弱なままで、実戦へ向けての配備は進まず、戦闘力はほとんど皆無だった。

最初の変化は、この部分から始められなければならなかった。他国の外交官も黙って見てはいなかった。勢力は二つに分かれて、それぞれに綱引きを始める。力関係は互いに打ち消しあっていたものの、どんな小さな働きかけでも何らかの反応を引き出したし、動いたバランスはどこかに落ち着かなければならなかった。

実際に、天秤は『ゲーベン』と『ブレスラウ』の存在によって大きく傾いたのである。圧倒的に優勢な敵の包囲を突破し、自分たちのわずかな力をあらん限りにふりしぼって、2隻の軍艦はダーダネルスへと到着した。彼らはそこから、ロシアとの戦いの場を求めていたのである。

トルコを巡るすべての問題が、この一事に大きな影響を与えられた。2隻の航海は、決定的な力を引きずりながら、トルコへたどり着いたのである。状況は必然的に、あたかも坂道を転げ落ちるかのように動き出す。

イギリスは彼らを裏切り、約束されていた2隻の戦艦を取り上げた。そして、それに十分代わりうるものとして、トルコは2隻のドイツ軍艦を手中にしたのである。

『ゲーベン』と『ブレスラウ』の乗組員は、トルコ海軍の間に分け入り、彼らの軍艦を修理し、教え、鍛え、より強くしていった。一方への感謝は、他方への幻滅と恨みを増幅させる。コンスタンチノープルにおけるイギリスの立場は、非常な困難に突き当たっていた。

海上の覇者である誇り高き島王国は今、すでにトルコでの地歩を失いつつあって、自らの失敗と戦う状態になっていた。駐在者の懸命な努力にもかかわらず、傾きだした天秤を支えることはほとんど不可能に思えた。

条約を盾にとっても、甘い約束で口説こうにも、『ゲーベン』と『ブレスラウ』の購入に対しての、強い焦燥を隠すことは不可能だった。この問題が、単なる軍艦の輸入などでは有り得ないと、彼らは百も承知していた。トルコがどちらへ向こうとしているのか、その目線が回っていくことを、彼らは如実に感じていたのである。

2隻の軍艦という現実を前にして、トルコ人がそれまでよりずっと親しげにドイツ人と語り合う様子は、イギリス人に苦痛を与えるだけでしかなかった。それでもなお、イギリス、フランス、ロシアの大使は、王宮に日参して精力的な働きかけを続けていた。本国政府からは、何としてでもトルコを戦争に参加させるなと、様々な提案や建議が送られてくる。

近東のイスラム国家と戦争をすることになれば、気が遠くなるほどの経費、資材、兵員をつぎ込まなければならなくなるからだ。彼らはその結果を恐れていたのである。しかし、すでに遅すぎた。

これまでの敗北、それに伴う屈辱の記憶と、虐げられたプライドは、反撃のチャンスを掴もうとするのに十分な動機であったし、彼らには閉塞した状況を、突破できるものと考えるしかなかったのである。

まず彼らは、この機会を捕らえ、これまでの敗北の記録である屈辱的な不平等条約の破棄を持ち出し。押し付けられていた一方的な義務を拒絶した。これらの条約破棄は、連合軍にとって大きな打撃になる。

それから数日後、9月15日に、イギリスの軍事顧問たちは通告書を渡され、コンスタンチノープルから追放された。

一つひとつ、王宮は処置を進めていった。彼らは9月29日に、海峡の閉鎖を通告する。これによって西ヨーロッパ社会とロシアとの直接連絡は断たれ、軍需物資に窮乏するロシアへの輸送路は、その最大のものが失われたのだ。これは、ロシア皇室にとって致命的なダメージであり、彼らの行く末を決定的にしたと言えるだろう。

連合軍にとって、政治的、戦略的な影響は計り知れなかった。ロシアと西欧社会との連絡が断たれたのみならず、ルーマニア、ブルガリアといった東欧諸国へも、直接的な介入が行えなくなっている。

彼らは、この事態を何とか打開しようと、トルコ政府への働きかけを強めていた。その一方でトルコは、守られるべきものを守るために海峡を防備する要塞の近代化を推し進め、軍艦を修理し、様々な装備を更新していった。こうした目的のために、民衆から様々な譲歩が引き出され、生活や資産への多くの制限が行われたが、それらは比較的平静に受け入れられた。

トルコと近東が平穏なままであったなら、敵にとってどれほど好都合であったことか。彼らはその重要性に、何の幻想も抱いていなかった。それゆえ彼らは、その不満の矛先を、主に『ゲーベン』と『ブレスラウ』の存在へと向けた。その存在を脅威にしている最大の根源である、乗組んだままのドイツ人に対して、強い抗議と脅迫を伴う説得が行われたのである。

ロシアの黒海艦隊は、ボスポラス海峡の目前に展開して、強烈な示威行動を行った。イギリスは繰り返し、この2隻の元ドイツ軍艦から、すみやかにドイツ人を降ろすべきだと要求を突きつけた。しかし、すべての行為は無益だった。イギリスはすでに、彼らの錨鎖を断ち切ってしまっていたのだ。

トルコは自信を持ち、国内でのドイツ人の行動を内政問題であるとして、イギリスの抗議に耳を貸そうとはしなかった。こうした王宮の頑なな態度に、連合国も慎重に維持してきた節度ある態度を変えるようになる。どの道、その仮面の下にあった顔を、あからさまに見せるようになったに過ぎないのではあるが。

10月26日、イギリスとロシアは共に、『ゲーベン』と『ブレスラウ』のドイツからの購入を合法的ではないと結論付け、両軍艦がトルコの支配水域を出る、すなわちダーダネルスもしくはボスポラス海峡の外へ姿を見せるならば、それはただちに攻撃されるべき存在であると宣言した。

しかし、これには実効性が伴わなかった。これに対応する形で、トルコは両海峡への機雷敷設を行う。危機はますます増幅していた。すでに一触即発の状態と言っていいだろう。

私たちがこの緊張の中にあったとき、私自身の個人的な運命にも、重大な転機が訪れていた。すでに『ゲーベン』の無線室は、黒海でのロシア語の通信を繰り返し傍受していた。多くの通信は記録されていたけれども、これを読み取れる人間が十分にいなかったのである。

ある日、持ち場の仲間の間で、「誰かロシア語を話せる者はいないかね?」という質問が発せられた。私の自分の名前、まったくのドイツ語のそれで返答した。するとロシア語のメッセージが渡され、それを翻訳するように要求されたのである。

ロシアに住んでいたドイツ人である私は、もちろんロシア語にも精通していた。私は翻訳した文章を話し、皆は感嘆の目を明らかにした。そのとき私は、私のこの能力が、無線室でならどれほど有用であるかを思いついたのだ。

ロシア語は私にとって、何も困難を感じない言語だったし、私自身もこれまでの訓練の過程で、モールス信号の送受信を学んでいたのである。私は、自分の能力を活かすべきではないのか?

自問した私は確信を抱き、所属部署の上官に申し出たのである。この話はすぐに提督の耳に入り、彼は通訳の問題を解決する提案を非常に喜んで、その日の午後のうちに上官を通じ、私に命令を下した。「ただちに無線室へ転任し、通信に必要な訓練を受けよ」

私に否やのあろうはずもなかった。これは私にとって艦内での勤務として、より責任の大きい、名誉ある仕事だったのである。私は与えられた新しい任務に興奮し、最善を尽くそうと決心した。

翌日、転任はただちに実行され、私は新しい仕事へのトレーニングを始めた。F.T.マートが、私の教育係となり、忘れかけていたモールス信号の符丁を思い出させ、叩き直してくれた。練習を繰り返し、毎日の訓練が私の日課となった。

先任順では、私は無線室での3番もしくは4番にあたった。それまでこの部屋は、ただ前を通り過ぎるときに、チラッと中を見る程度だったのに、である。

最初は、飛び交う通信文を書き留めようにも、それは天空を舞う神秘的な暗号のようにしか聞こえなかった。それでも私はすぐに、トンとツーの奇妙な音楽に慣れ、自在に操れるようになったのである。

次に必要になったのは、最新の通信機を操ることだったけれども、私はすぐにこれをマスターした。まもなく私は、ロシア人たちの通信での奇妙なクセを知り、実際のロシア語を読み取る訓練を始めた。

そうこうしていた10月27日、パトロールに出ていたトルコの駆逐艦が、ボスポラス海峡出口の黒海に機雷を撒こうとしていたロシアの敷設艦を発見した。ロシア艦は水雷艇を発見するや否や、ただちに全速力で逃走したという。これはトルコ当局を憤慨させるのに、十分すぎる刺激だった。

ロシア艦隊の示威行動といい、中立国の領海に機雷を敷設しようという図々しい企画といい、これらの恥知らずな一連の行動は、ロシアがトルコに何を期待しているのかを明らかにした。トルコは、ロシア黒海艦隊から奇襲を受ける可能性を考え、警戒を怠っていなかったが、奇襲されたかったわけではないのである。

ようやくに敵を待ち受けるだけの時間は終わりを告げようとしている。行動のための機は熟していた。

●ドイツ/トルコ海軍

戦争が始まった当初、トルコは英独いずれの陣営とも接触があり、いずれとも極端な接近をしていなかった。目前で敵対しているオーストリアとロシアは、セルビアも含めて当面の敵同士であり、トルコにとってはいずれが勝とうと大きな問題ではない。

その一方で、両陣営の中核であるイギリス、フランスとドイツは、遠いこともあって直接の敵国ではなく、比較的接近していたイギリスが、戦艦2隻の接収という裏切り行為によって悪感情を誘発していたといっても、これにあえて宣戦を布告するほどには国民感情は悪化していなかった。彼らはこの直前に起こっていた、バルカン半島での戦争によって国力を疲弊させており、戦争準備などまったくできなかったのである。

戦争が一方の有利に傾斜していくならば、機を見て参戦するのが最も得策であり、特にロシアには海峡通過という重大な事情があるから、状況によっては大きな譲歩を引き出し得る。トルコ政府が戦争に対する態度を曖昧にし、どちらつかずの位置を保とうとしたのは、けだし当然であるのだ。

しかし、ロシアの喉首を締め上げ、東西の連携を断ち切れるダーダネルス海峡の支配は、ドイツにとっては死活問題であり、彼らはおよそ考え得る限りの手段をもって、トルコを自陣営に引き込もうとする。

だが、そもそも旗幟を鮮明にしたくないのだから、どんな条件を持ちだそうとも言置を取られたくないトルコ政府は、のらりくらりと返事を引き伸ばすばかりだった。

当時のトルコ政府中枢は、陸軍大臣エンヴェル、内務大臣タラートがドイツびいきで、外務大臣ハリール、海軍大臣アーメド・ジェマルもまた、ドイツになびきつつあった。財務大臣ジャヴィッドはフランス寄りで、首相たるセイド・ハリム公はエジプト系の王族であり、彼らに対して強い指導的立場にないし、そうした性格の人物でもなかった。

ドイツの駐トルコ大使ワンゲンハイムとスション提督は、駐泊する練習艦『ローレライ』の艦長フーマン少佐や大使館要員ワイツらの協力の下、彼らをいかにして立ち上がらせるかに腐心するところとなる。他方、直接に領土的利害を対立させていないイギリスやフランスの外交部は、トルコに戦争をさせないための手段を模索するものの、ロシアはうかつな譲歩が許されないため、消極的態度を取るしかなかった。

ドイツ側は、イギリスやロシアのこうした態度を、彼らがいかにトルコの参戦を恐れているかの証拠であると説き、今こそが積年の鬱屈を振り払う好機であるとトルコの決起を促す。しかし、イギリスが接収した2戦艦の対価を返金し、当該艦受領のためにイギリスを訪れている海軍将兵を帰国させるという申し出をしたことから、少なくとも彼らが帰国するまでは動けないことになった。

この間、連合国側外交官たちは、スション提督がトルコ政府から半ば独立した状態で艦隊長官の地位にあることを攻撃し、彼を外せないのならば、逆にトルコ内閣に取り込ませ、陸に上げて実権を奪おうと画策する。しかし、スション提督は地位を動かさず、かえって海軍大臣がシリア軍の司令官に転出した機を捕らえ、海軍省そのものを自己の掌握するものにしてしまった。これにより、トルコ海軍省はスション提督の下で単なる行政機関となり、工廠や付属機関の管理を行うだけになる。トルコ艦隊は実質、スション提督を通してではあれ、ドイツの意のままとなったのである。

以後、艦隊の諸艦は基礎訓練を終えたものから順次黒海へ進出するようになり、外洋での経験を積んでいく。また、ダーダネルス側でも行動が活発化し、包囲するイギリス艦隊に対し、水雷艇がその行動に干渉するようになった。

9月26日、こうした行動中の水雷艇が、イギリス軍艦に威嚇的な行動をとられたとして、トルコ政府はダーダネルス海峡を完全に閉鎖した。これにより、ロシアと西欧諸列強との交通は遮断され、軍事的のみならず、経済的にも大きな障害となったのである。

こうして戦争機運は醸成されていったものの、トルコ人民のイギリスに対する態度は、厳しいものではあれ短絡的に戦争を望むほどではなく、事態を突き動かすには大きな後押しが必要だと考えられた。最後のひと押しがなければ、国家という玉は、戦争の坂道を転げ落ちようとはしないのである。

ここでスション提督らは、黒海において対ロシア戦闘を強行することにより、トルコを否応なしに戦争へ引きずり込もうと考える。ドイツ大使館はこの計画に危惧を示すけれども、提督らはダーダネルスの防備充実を横目で見ながら、具体的な計画を推し進めていった。

トルコは当時起債されていた200万トルコ・ポンド公債の実現を待ち、10月23日にこの金がコンスタンチノープルに到着すると、いよいよ戦争へ向けて動き出す。

第2章終わり

前へ

前へ

|

次へ

|

士官室へ戻る

士官室へ戻る

|