2

2

|

3

3

|

4

4

|

5

5

|

6

6

|

7

7

|

|

ゲーベンが開きし門 第二部・第一章 The Goeben opens the gate : part 2 : chap.1 |

2

2

|

3

3

|

4

4

|

5

5

|

6

6

|

7

7

|

第2部・第1章・驚き

■"Two lone ships"より

トルコ国内に停泊した、最初の夜が明けた。夜明けの青白い光が暗い空を緑色に変え、海峡へ注ぎ込むほんの小さな川とその周辺のたたずまいに、色とりどりの輪郭を与えていく。陸の世界はまだ静かだった。人影はひとつも見えず、わずかな早起き鳥の鳴き声が聞こえてくるだけだ。そして私たちは間もなく、再会の感激の波にもまれることになった。

何の前触れもなく、海峡を遡って頼もしい旧友『ゲネラル』が姿を見せたのだ。傷ひとつない美しい姿のままに、客船は先導なしで海峡の狭隘部を抜けてきた。『ゲネラル』は、私たちがダーダネルス海峡へ入るための交渉を任され、スミルナでトルコ政府との連絡に携わっていた。周辺はイギリス艦で一杯のはずだったのだが、『ゲネラル』は首尾よく間隙を抜けてきたのである。さらにその後ろには、戦争の勃発によってトルコ領海へ逃げ込んでいた、ドイツ国籍の貨物船『ロドスト』 Rodosto の姿があった。

一方艦内では、これからどうなるのかという問題に熱い議論が戦わされていた。未来はいったい、私たちに何を運んでくるのだろうか。とりあえず私たちは、『ゲーベン』と『ブレスラウ』が黒海へ進み、ロシア艦隊を相手に巡洋艦戦術による戦いを仕掛けるものと考えていた。しかし、この予想に基づく見通しは、けっして明るいものではない。

黒海におけるロシア艦隊の、私たちに対する数の優越は、地中海における英仏艦隊のそれに比べれば小さかったけれども、優越されていることに間違いはなく、私たちの結末がどのようなものになるかは明らかだったのだ。はるかに優越した敵と対峙しながら、中立国の港には24時間しか滞在できず、安全にかくまわれる場所もない『ゲーベン』と『ブレスラウ』、たった2隻だけの艦隊が、どこまで生き長らえるものだろうか。トルコは頑なに中立を守りたいようだから、私たちの戦いに手を貸しはしないだろう。

それでも、蒸気を上げろという命令は下されず、私たちはまだナガラの突出部の背後に、じっと動かないままだった。王宮では、いったいどんな話し合いが進展しようとしているのだろう。

私たちは、トルコ政府の許可なしにダーダネルス海峡へ入れなかったのと同様に、その許可なしではボスポラス海峡から黒海へ入ることもできない。なにか、まずいことが起きているのだろうか。私たちはただひたすら、待っているだけだった。

このとき、ひとつの珍奇なスペクタクルがあった。コンスタンチノープルから下ってきた、志願兵で一杯になったフランスの客船が通りかかったのである。彼らは私たちのすぐ脇をすれ違い、ドイツ軍艦旗を掲げた灰色の軍艦を見て驚愕の声を上げていた。確かにそれは、驚くに値する光景だったに違いない。

彼らは同僚を振り向いては、大きな身振りで私たちを指差し、ここで何が起こり得るのかを論じ合っているようだった。しかし、ここは中立国の水域なのだから、何ができるわけもない。

3日間、私たちはナガラの突き出しの背後に碇泊したままだったが、ようやく錨を上げる命令が下った。『ゲーベン』と『ブレスラウ』は、海峡をさらに北へ向かって進んでいく。

ガリポリの背後に道は開けた。前進すれば、マルマラの青い海が日の光に照らされ。静かに輝いていた。遠い海岸では、緑の塊の先端が海へ向かって突き出し、曲がりくねった海岸線を形成している。私たちはあまり速力を上げず、さらに進んでいった。

やがてボスポラス海峡の入口に差し掛かると、その南東側にはプリンス諸島が印象的な眺めを形作っていた。太陽が赤茶色の土を明るく照らし出している。東には大きく切れ込んだイズミッドの深い湾が見えた。

東洋の国の首都からそう遠くない、サン・ステファノと島々の間に、私たちは錨を下ろした。柔らかな日差しが心地よく、なごむような暖かさだった。私たちは今、コンスタンチノープルの門の前にいる。夕方の太陽から、残った光が投げかけられ、街を金色に染めていく。

ここまで無事にたどりついたという喜びに満ちた眼差しは、壮大なパノラマに見惚れている。遠くの家の白い壁、贅沢に立ち並んだ宮殿、それぞれがモスクの存在を示す、数えようとも思わせない無数のミナレット。

しかし、そこでも最大の要求は石炭だった。だがすでに、私たちに悲壮感はなかった。仕事は喜びと共に受け入れられる。これから『ゲーベン』と『ブレスラウ』は黒海へ入り、独立戦隊としてロシアと戦うことになるはずなのだ。ほどなくロシアの港は、戦いの炎に燃え上がるだろう。砲弾は彼らの艦隊を叩き起こし、戦いの場へ引きずり出すに違いない。

ずっと北では祖国ドイツが、取り囲んだ敵と苦闘している。そして、運命によって遠く祖国を離れたこの地へ運ばれた2隻の軍艦は、ドイツのために、皆と同じように戦うのである。『ゲーベン』と『ブレスラウ』に課せられた任務の重要性と、その期待の大きさは、私たちを奮い立たせる。

しかし、運命はまったく異なった結果を運んできた。

時間は掛かったものの載炭はとっくに終わり、両舷の炭庫は一杯になっている。そして私たちは、開けた海への出撃命令を待っていた。しかし、その日は命令がなかった。翌日も、私たちは錨に繋がれたまま、そこに横たわっていたのである。

期待を虚しくする日々が続いた。

何も起きない。

ようやく何かが始まってみると、それはしかし、私たちが予想していたこととはまったく異なった、非常に奇妙で、かつ思いもかけない事態だった。

1年以上も前、トルコでは艦隊を強化する目的で全国的な組織が発足していた。主たる目的は募金の獲得であり、元々貧しい地方の貧しい村々で、彼らはわずかずつ募金を集め、それを海軍の充実に当てようとしたのである。

これらの資金は、イギリスで建造中だった戦艦や巡洋艦の購入資金とされ、十分な金額に達していたのだ。戦争が始まる直前、この2隻の戦艦はほぼ完成するところで、すでに艦をトルコへ運ぶための乗組員がイギリスへ渡っていた。トルコは国を挙げて、この新型戦艦が金角湾に錨を下ろす、誇らしい瞬間を待ち望んでいた。

ところが、すでにほとんど完成していたにもかかわらず、イギリスは様々な理由をつけて戦艦の引渡しを拒み、最終的に戦争の勃発直前、2隻はイギリス海軍省の手によって接収されてしまったのである。勝手に名を変えられた戦艦は、英国大艦隊に配属された。

猛烈な抗議が行われたが、イギリス政府はトルコの引き渡し要求を拒絶し、トルコの失望は例えようもないほどのものだった。

そしてトルコ国民が、イギリスの横暴に対する怒りの頂点に達していたそのとき、天恵のように『ゲーベン』と『ブレスラウ』が、トルコへ到着したのである。

自分たちのものだったはずの軍艦を奪われ、悲嘆にくれて、刃を振りかざす敵の影に怯えていなければならなかった人々にとって、ひょっこりと目の前に現れたドイツの2隻の軍艦は、これを奇蹟と言わなければ、何を奇蹟と呼ぶのだろう。トルコの人々はアラーの奇蹟を、それがどれほど待ち望まれていたことなのかを、それでも控えめに表現しようとするだけだった。

『ゲーベン』と『ブレスラウ』は、黒海へ入ってロシアと戦うという計画を、一時中止せざるを得なかった。なぜならその目的にとって、海峡の通過は単なる一歩にすぎなかったのだが、今となっては、その意味が想像もできないほどに大きくなったからだ。

求めるものと、求められるものと、重なった偶然のおかげで、私たちの存在はヨーロッパの戦雲の行先にとって、重大な影響を持つことになったのである。そして、私たちは自らの運命が予想もしなかった外国の運命と交差し、想像もできなかった方向へ進むのを感じていた。私たちの存在は、トルコの要求にぴったりと一致したのである。

『ゲーベン』と『ブレスラウ』に乗組む私たちにとって、トルコ人にとって、そして世界の人々にとって、そこにはありったけの驚きがあり、世界戦略をひっくり返してしまうほどの展開があったのだ。

これは間違って起きたことなのか?

必然だったのか?

それとも、これが運命というものなのか?

いったい誰が、運命がいかにして紡ぎ出されるかを知っているのだろうか。

この数日間、私たちの提督はほとんど艦に戻らず、陸にいるほうが多くなった。王宮では、その膝下にある『ゲーベン』と『ブレスラウ』の処遇について、ドイツとトルコの交渉が進められている。

その結果、突然トルコに現れた2隻のドイツ最新型巡洋艦は、トルコに所有権を譲られ、その管理下に行動することとなった。

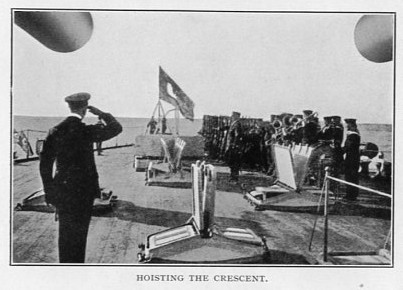

私たちは8月18日になって、2隻がすでに、両方ともトルコに売却されたということを知らされた。乗組員全員が集められ、国歌の演奏と共に艦尾のドイツ海軍旗が下ろされ、続いてトルコ国歌の演奏の中、星と三日月のトルコ国旗が掲揚される。『ゲーベン』の名は『ヤウズ・サルタン・セリム』 Jawus Sultan Selim、『ブレスラウ』は『ミディリ』 Midilliと変更された。

しかし、私たちの間では、2隻は相変わらず『ゲーベン』と『ブレスラウ』のままだった。

翌朝、大量のトルコ帽が艦へ送られてきて、乗組員に配られた。多くの乗組員の頭の上で、新しい帽子はよく似合っていた。彼らは、トルコ人と区別できなくなった。しかし、一部の者の場合には、それは笑いを誘わずにはおかない滑稽な姿に見えたのである。それでも私たちは、じきにその帽子に慣れてしまった。そして私たちは、トルコ帽を扱う上での重要な事柄に慣れなければならなかった。

当然、日曜日は廃止され、それからは金曜日が安息日になった。日曜日に勤務し、金曜日が休みになる、不思議な感覚であった。

ほどなく、トルコ人の兵員が訓練のために乗組んできた。新しい乗組員が十分に訓練されたら、私たちは国へ帰り、ドイツ海軍に戻るはずだった。これらのいろいろな決定と変更が、数日の間に続けざまに起きたのである。

驚きの連続である、なんとも急激な変化が、私たちの生活を襲ったのだ。私たちは、何が起きているのかをほとんど理解できなかった。

ほんの一週間前には、私たちは黒海へ入り、独立戦隊としてロシア艦隊に巡洋艦戦略をもって戦いを挑むはずだったのだ。ところが私たちには、意外な結末が待っていたのである。

私たちはまもなく、国へ帰るはずだった。しかし、次の変化が待ち構えていて、ほどなくまったく新しい事態が起こったのだ。

この変革には、『ゲーベン』と『ブレスラウ』の到着そのものが大きく影響していた。トルコの国内情勢が、それによって大きく衝き動かされたのである。まもなく、それは私たちにも明らかになるだろう。その一方で、私たちには新しい任務が待っていた。大いなる忍耐を要する、難しい任務だった。

スション提督は、すでにトルコ海軍の司令長官に任命されていて、海軍部長も兼ねていた。彼はすぐに仕事にかかり、それまでイギリスの使節団に「委託されて」いた、海軍の再編成が始められたのである。

『ゲーベン』と『ブレスラウ』からは、何人もの士官や下士官が、指導員としてトルコ艦に配属された。これと交換のように、トルコ人兵員が私たちの中へ入ってきて、近代軍艦の取り扱いについて学びはじめたのだ。トルコ軍艦、要塞、無線通信所の指導教官として、『ゲーベン』や『ブレスラウ』の乗組員が派遣されていった。

トルコ人は多くのことを学ばなければならなかった。それは彼らにとって難しい学校であり、普通ではない学校でもあった。彼らがイギリス海軍から受けていた指導は、何の役にも立たなかった。

彼らはエネルギーと効率によって、徹底的に鍛えなおされた。

戦闘の訓練が行われ、演習が実行された。トルコ人たちは、学ばなければならないことのあまりの多さに呆然としていたが、変革は着実に進行したのである。

しかしこの変革は、まったく予想もされていない、聞いたこともない要素によって妨げられた。金角湾に繋がれているだけで、ほとんど活動していなかったトルコ艦隊は、およそ信じられないような状態にあったのだ。

使用に適する砲は、おそらく1門もない。砲尾の内側はほとんどの場合さびついていて、尾栓を開くのにハンマーで叩き、こじ開けなければならない始末だった。砲弾には訓練用の信管しか取り付けられていない。実戦用の信管は、探し回ったあげくに造船所の倉庫の奥で発見された。水雷艇でも、状況は同じだった。やはり魚雷の実用頭部には、作動する信管がなかった。

重大な結果を招いたかもしれない事件もあった。ドイツ人の監督の下で訓練が行われ、水雷艇が最初の魚雷を発射したとき、それは起こった。

魚雷は完全に整備されていると思われていた。しかし、乗組員はそれが25ノットで進みながら、真っ直ぐではなく、円を描いて回りはじめたのに気付いたのである。風があり、海面は細かな波に撹乱されて、彼らは魚雷の航跡を見失った。

突然、大きな円を描いて回った魚雷が、泡の列を引きながら艦へ戻ってくるのに誰かが気付いた。水雷艇は慌てて針路を変え、彼らは危うく自分の魚雷で吹き飛ばされる危機をまぬかれたのである。

皆が、口もきけないほど恐ろしい思いをした。当然、ただちにすべての魚雷が慎重な検査を受けた。これはあまり楽しくない仕事だったが、当の魚雷は、操舵装置が舵を一方へ傾けるように調整されていたため、直進しているつもりで円を描いていたとわかった。

ほとんど毎日のように、この種の新鮮な驚きが与えられたのだ。

海岸砲台と要塞についても、状況は同じだった。

これらの大半には、時代遅れもいいところの古びた大砲が、ほとんどデタラメに配置されていたのである。大半の砲は、未だに黒色火薬を用いるものだった。

機械や大砲の修繕が繰り返し毎日続いた。次々に欠陥と損傷が明らかになり、補修されていった。艦隊はゆっくりとだが海上での行動に耐えるようになり、要塞も実用的になっていった。

やがて艦隊運動が行われ、実弾演習が始まって、進歩は明らかになり、皆に実感された。完全にこなされた仕事には達成感があり、大きな満足が伴っている。

私たちがこのことをトルコ人たちに告げたとき、彼らは感激のあまり泣き出しそうだった。それまでにあったイギリス人への敬意は、次第にドイツ人へ向けられるようになり、入れ替わるように私たちは彼らの先達として認識されていった。

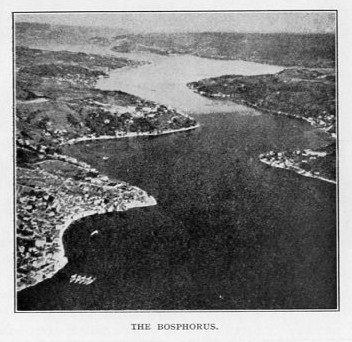

海峡の両側にある要塞と砲台の更新は、はるかに困難な事業だった。ボスポラス海峡は、マルマラ海と黒海を繋ぐ長さ28キロメートルの海峡で、高く険しい丘に挟まれている。マルマラ海とエーゲ海を繋ぐダーダネルス海峡は、長さが71キロあって、両岸は比較的なだらかだ。ダーダネルスのエーゲ海側入口から、ボスポラス海峡が黒海に繋がる場所までは、直線距離でおよそ280キロである。

二つの狭所を扼する要塞の強化は、潮流が速いことと、陸からの交通路が未整備のため、非常に困難だった。現場にある資材はできるだけ再利用され、慎重に再組み立てされた。それでもかなりの部分を補わなければならなかった。長く絶え間ない作業によって要塞の防御は修復され、手元にある武器に限られてはいたけれども、装備も更新された。

放置され、荒廃していた軍艦は、ドイツ人の監督下に修繕され、戦闘効率を取り戻していく。大きな規模ではないけれども、トルコ艦隊は再びその存在を誇示できるようになった。

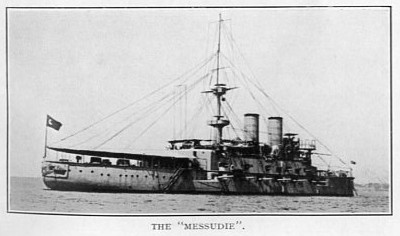

『ゲーベン』と『ブレスラウ』は、その中核である。これ以外のトルコ艦隊は、旧式な戦艦『トゥールグット・レイス』と『ヘイレディン・バルバロッサ』、そして完全に時代遅れとなっている古典的な『メスディエ』だった。もちろん艦隊に加われるような艦ではなく、港に繋いでおくしかないシロモノである。

軽巡洋艦が2隻、『ハミディエ』と『メジディエ』があり、2隻のこれもまた十二分に古い小型巡洋艦があった。若干の駆逐艦も存在したが、修理、改良しても艦隊で使えるのは8隻だけと数えられた。そのうち4隻はドイツ製、残りの4隻はフランス製だった。トルコ艦隊の現状は、おおよそこのようなものだった。

古典的な『メスディエ』を、イギリスがどうにかして使おうとしていた痕跡は、その改装要領に見られるが、私たちには非常に興味深いものだった。トルコは、この決定的に時代遅れとなっていた艦を再生し、再び艦隊に加えようとして、その近代化をイギリス人に委ねていた。注文を受けたイギリスの造船所は、これに近代的な15センチ砲を装備していたのだが、なんと重い本物の砲ではなく、木製の擬砲を取り付けていた。

聞くところによれば、本物の大砲は後に送られてきて、装備されるはずだったという。トルコは待っていたのだが、それはまだ届いていなかった。

『メスディエ』のケースは、それだけでイギリスがトルコ艦隊の再生をどう考えていたのかを知る、重要な手掛かりになる。トルコが彼らを裏切ったとしても、それは当然であるか、少なくとも異常な行為ではないだろう。

そんな状態にもかかわらず、私たちは後に、この旧式艦をなんとか使おうとしたのである。ダーダネルス海峡で、水雷艇や潜水艦相手になら、なんとかなるかもしれないと考えたのである。『メスディエ』はチャナクの狭隘部で、アジア側の静かな海岸に錨を入れ、浮き砲台として用いられた。

●ドイツ/トルコ艦隊

トルコ海軍は陸軍の下位にあり、士官全般の質は低く、下士官というものの存在がなかったため、開戦当時には兵1万人に対して士官8千人などという、通常では考えられない構成割合であった。

海軍軍人としての教育程度は低く、陸上勤務者はともかく、艦上勤務者にあっても、常に港内にあって外洋を航海した経験はなく、実質1877年以来、ボスポラス海峡を出た者がいないという状況だった。それゆえ、海軍兵でありながら、海に慣れるどころか、航海に耐えうる者さえいない有様だった。しかも最も優秀な乗組員は、新戦艦受領のためにイギリスへ行ったままであり、乗員数そのものが不足している。

射撃訓練や信号訓練が実施されたことはなく、魚雷発射、防水作業の知識はまったく欠如している。航海術を心得る者もおらず、元来機械技術に対する理解、教育がないため、機関課の職務にある者も、ただ役職を名乗るだけで知識はまったくなかった。

それゆえ、各艦の装備品はとうてい通常に期待される状態は保たれず、部品は欠損し、汚損し、錆びついているばかりだった。

一部の艦には、あるはずの砲が存在せず、機関部品、ボイラー部品は修理のために取り外されて工廠へ送られたまま、戻ってきていなかった。それらは国内外の様々な工場に散逸しており、所在を求めるだけでも苦労する始末である。

石炭の備蓄はなく、弾薬もなく、船体の保守は行われておらず、防水扉の大半は外されて、使用できる無線機は存在しなかった。

ボイラーは長期間に渡って手入れを受けておらず、就役中のわずかな艦においても、航海に耐えるものは少なく、わずかに行動可能なのは若干の新型水雷艇だけで、戦闘能力は皆無だった。

旧式装甲艦『メスディエ』には、機関のテレグラフが装備されておらず、艦隊運動が不可能であるとして、これをダーダネルス要塞に移管し、浮き砲台として用いることになった。

一般に水兵は従順であり、士官には一部無能者が紛れていたけれども、その性質においては比較的良好といえる。しかしながら、一般教育程度が極端に低く、機械装置や作動原理についての基本的知識がないため、現場では誤って教えられた作業が疑うことなく繰り返され、禁止されている行為も平然と実行されていた。

これらの乗員には、その基礎から機械の取扱法を教育しなければならず、そこに言葉の壁が立ちはだかるのだから、その苦労は筆舌に尽くしがたい。

スション提督は、ただちに本国より必要な人員を派遣させ、これらの教育、指導を行わなければならないと考えた。さらには、両海峡を扼する要塞の充実も急務と考え、これの指揮監督には信頼できるドイツ人を充てなければならないと確信した。

本国は直ちに必要な人員を手配すると返答してきたけれども、とりあえずは『ゲーベン』、『ブレスラウ』乗組員の手を用いるしかない。8月29日に到着した本国からの指導員は、ただちにトルコ軍の充実に着手し、連合軍が海峡の強行突破を企てる前に、防御力を引き上げるべく努力を始めている。

艦隊もまた、トルコ艦と一部の乗組員を交換することで、トルコ人の教育を始めていたが、信号書、無線取扱規定、暗号書、敵味方識別方式などを一から築き上げなければならず、艦内内規、防水規則、各員の配置なども、また負担になった。

単なる言葉の壁という以上に、トルコ語には近代的技術用語、航海用語などに語彙のないものが多く、さらにはほとんどの乗組員に機械技術への理解がなかったから、その指導はほとんど想像を絶する困難さだった。

さらには、彼らの間に蔓延していた誤った知識、迷信、先入観、先人の誤指導の影響を払拭するには、さらなる苦労があった。

ボイラーの保守に関する知識はなく、不純な缶水が平然と用いられており、火床には石炭カスがこびりついて空気の流入を妨げ、漏水はどこにでもあって、ボイラーの外皮すら腐食して穴だらけである。焚き口の扉にも欠損しているものがあり、蝶番が破損して開閉不良なものは数えきれないほどにあった。

また、缶前へ行くのにすら、積み上げられたままの石炭、石炭ガラ、灰といったものを乗り越えなければならなかった。

ボイラーはどれも、標準の半分以下の圧力しか得られず、トルコ人機関士はそれを、自国産の不良な石炭のせいにしており、優良なウェールズ炭がなければ、良好な効率は得られないと主張する始末で、少々不良な石炭でも、使い方しだいで十分に有効な効率を得られるということを納得させるだけでも、たいへんな努力を要するのだった。

艦の外見は、全般によく整備されていたけれども、内部はひどいもので、防水扉、防水ハッチ、伝声管にはひとつとして密閉できるものがなく、クリップ、ハンドル、スライドハッチ、梃子、かんぬき、ボルト、窓枠が欠損していることは珍しくもなかった。

艦内交通の利便のためか、防水扉のいくつかはまったく取り外されており、邪魔になるコーミングは切り取られていて、開閉や撤去の困難な防水扉には、通り抜け用の穴が開けられているものまである始末である。

ある艦では、上甲板から弾薬庫まで、まったく扉の開閉を要せずに到達できたほどなのだ。防水の意味すら理解されておらず、浸水に対しての処置法は誰も知らなかった。

ネズミや寄生虫の存在は、言葉にするのもはばかられるほどで、それでも一部艦船には員数外の居住者がおり、ドイツ人を配置するのに非常な苦労をしなければならなかった。

つい昨日まで自己の生命を賭して敵と戦う意志を固めていたドイツ人乗組員が、こうした劣悪な環境にあっても本分を尽くしたことは、賞賛に値するだろう。

スション提督は、これらの状況を克服するため、連日の査察を繰り返す一方、国内全域から良質な石炭を徴発し、ウェールズ炭8千トンを確保して、海軍専用倉庫に保管し、トルコ国内にわずかに産する無煙炭の採掘作業を進めさせた。

既存の兵器を使用し得るまでに修復しつつ、国内で製作可能な物品の製造も始められた。各種軍事技術の訓練は絶えることなく行われ、掃海、機雷敷設といった任務部隊や、海岸監視部隊を編成して、奇襲に備えた。これらの創設も行っただけで終わりではなく、常に教育を行い、監視していなければ、退歩すらしていくのである。

艦船への破壊工作を怖れ、また操作に習熟させる目的もあって、各艦には頻繁に泊地を変更させたが、補給所が金角湾にしかないのだから、これには自ずと限界があった。

9月になると、各艦はその熟練度に応じて訓練のメニューを進め、夜間航海、艦隊運動を経て、黒海側での耐航能力涵養に励んだ。

スション提督がトルコ海軍の司令長官に任命されたときにも、まだイギリスの軍事顧問が残留していた。これは前時代に皇帝が海軍の反乱を怖れて骨抜きにしたため、まったく戦力にならない状態を改善するのが目的だった。しかし、イギリスの顧問が改善に努力していた様子はなく、状態は最悪に近い。

彼らは順次国外に追放され、9月16日にはほぼ全員が国外へ退去した。それでも以後数年間にわたり、工廠や海軍学校に潜伏していて、ドイツ艦隊の妨害になっていたという。トルコ、特にコンスタンチノープルは人種の坩堝といわれるほどの町であるため、出自を偽って滞在する者は数えきれないほどに存在するのだ。

トルコ海軍の能力は、こうして徐々に拡大していったものの、ドイツやイギリスに比べれば児戯に等しく、少なくとも首脳部にドイツ人を配置しなければ、実戦での信頼はおけないところだった。その一方で誇り高きトルコ人は、異教徒であるドイツ人の全面支配を受け入れようとせず、調整には多大の困難が伴った。

★参考

ダーダネルス海峡は、長さ33浬、平均幅員2浬ほどで、最も狭い場所では1300メートルの幅しかない。各所の最大水深は45ないし100メートルで、全般にマルマラ海からエーゲ海へ向かって1ノット半ほどの海流がある。これは、黒海と地中海の海面蒸発量と、河川からの補水量が異なるためで、潮汐の干満による往復流ではない。しかし、深海部には逆流があり、地中海の冷えた深層海水が戻ることで、塩分濃度が保たれている。

チャナク付近の幅の狭いところでは、表面海流は5ノットほどに達することが知られている。アジア側から突き出したナガラの陸嘴はエーゲ海側に近いところにあり、海峡はここで大きく屈曲していて、通過の最大難関になっている。

ボスポラス海峡は長さ17浬、最大幅で1浬半、水深は37メートルから119メートルに及ぶ。潮流は当然、黒海からマルマラ海へ向かっており、流速は2.5ノットほどで、やはり深部に逆流がある。全般に航海は難しくないが、海峡の幅は十分でなく、大型帆船が逆風を間切って進むのには問題がある。

この間に挟まれたマルマラ海は、両海峡間に110浬、幅が40浬ほどあり、最深部水深は1000メートルに達する。良港が多く、ほぼ常に平穏で、小型船の利用範囲は広い。良好な漁場でもある。

この地域、夏には雨が少なく、一般に北風が強い。冬場は天候の不順なことが多く、しばしば嵐になって雪が降ることもある。

黒海は、海洋ではあるものの地中海と比べても格段に狭く、さりとて内海としては十二分に広くて、けっして平水ではない。最も距離の大きな部分では、20ノットでも24時間では対岸に到達できないけれども、中央部に北側からクリミア半島が突き出しているため、ここを領土としているロシアによる支配が容易である。

トルコの黒海沿岸には安全な良港が少なく、実質ボスポラスのみと言える。帆船時代には、中央部にあって行動できる角度の開けていたシノプ港が有力だったが、首都との陸路が未整備で周辺に大都市もないため、汽船が主力になると不便なだけの港になってしまった。

西部にはブルガリア、ルーマニアといった国の海岸線があり、ドナウ河を通じてオーストリアの首都ウィーンへの水上交通もある。東岸コーカサスには小都市があるだけで文明度は低く、ロシアとトルコの中間に小国がいくつか存在している。ロシア側にはアゾフ海への入口、ケルチ海峡があり、ノヴォロシスクのような重要都市も存在する。

黒海東部は海上覇権的には大きな意味がないけれども、コーカサスで陸軍が行動すると海上輸送ルートとして重要になってくる。

海は全般に西に浅くて東に深く、特に東部コーカサス沿岸では、山脈の斜面がそのまま海底まで続いていて、投錨する場所に困るほどである。南部では規模は大きくないものの冬季に嵐が多く、波長の短いうねりと、陸岸からの反射波による危険な三角波が立つ。季節によって濃い霧の発生することがあり、その変転が早いことも特徴とされる。

第1章終わり

第1部13章へ

第1部13章へ

|

次へ

|

士官室へ戻る

士官室へ戻る

|