捕獲されたロシアのスクーナー

|

ゲーベンが開きし門 第二部・第六章 The Goeben opens the gate : part 2 : chap.6 |

第6章・ロシアに拡大する恐怖

■"Two lone ships"より

『ブレスラウ』は載炭を終えるとすぐに、トレビゾンドとコーカサス前線へ向かう軍隊輸送船を護衛して、再び黒海へ出動しなければならなかった。

護衛を終え、さらにバツームへ向かった偵察中、『ブレスラウ』は2隻のロシア国籍スクーナーを発見、乗組員を回収した後にこれを沈めている。彼らは捕虜としてコンスタンチノープルへ連れ帰られた。

取調べの結果、その中に一人のドイツ系ロシア人がいることがわかった。『ブレスラウ』の乗組員たちは当然のように、『ゲーベン』と『ブレスラウ』が黒海に突然現れたことが、ロシア人に与えている印象を彼に尋ねた。

その男は、非常に興味深く、示唆に富んだ話をしている。それによれば、私たちはちょうど、ロシア人の車輪のスポークの間に棒を突っ込んだことになっているらしかった。

戦争が始まったとき、ロシア民衆の戦意は高まり、それは日に日に熱狂的になっていったのだそうだ。『ゲーベン』と『ブレスラウ』が突然、黒海に出現するまでは。

あたりまえのことだがロシア人は、ドイツ艦隊による攻撃があるとすれば、それは皇帝の住居であるペトログラード (サンクト・ペテルブルグ) の冬宮に対するものと考えており、フィンランド湾の奥でその海岸を守る、クロンシュタットの防衛力を強化していた。

ドイツの軍艦が黒海の、巨大な帝国の南側に現れたことは、青天の霹靂とも言うべきものであり、彼らはこの事態にまったく備えを持っていなかった。

ニュースは疾風のごとくに広まってゆき、その中には、ドイツ軍艦がすでにカスピ海にまで進出しているというものまであったという。また多くの者が、この話を誇大妄想狂の空想の産物と考えており、その真偽を大いに疑っていたともいう。

そして、突然の砲弾の嵐が、ロシアの楽園クリムの沃野にこだまし、コーカサスは初めてのドイツ軍による海上からの攻撃を受けた。その爆発の大音響は北へ、果てしのないウクライナの夜を駆け抜け、モスクワのうっそうとした森を突き抜けて、ピョートル大帝の名を冠した街の中心に立つ、ロシア海軍省のビルを揺り動かしたのである。

その効果は絶大だった。すべての疑問は鮮やかに消え去った。

『ブレスラウ』の砲撃を受けたノヴォロシスクは、最後の審判の日を迎えたかのように燃え上がり、黒海におけるロシア最大の根拠地、セヴァストポリに轟いた『ゲーベン』の雷鳴は、けっして忘れることのできない衝撃を残していったのだ。

黒海の沿岸はたちまち大混乱に陥った。海岸に居住するものは残らず、美しい水辺を離れて内陸へと逃げ散っていた。

ロシアの黒海海岸にある港の前には、真っ黒な光が立ちはだかり、それまで知る者も少なかった『ゲーベン』と『ブレスラウ』の名は、今はすべての人々が知らないわけにいかなくなっていたのである。

こうした話は、人々の口を伝わっていく中で驚きと憎悪を重ね塗られ、さらなる恐怖に彩られていった。

また私たちは、ロシア南部に居住する多数のドイツ人と、ドイツ系ロシア人について、感動的な噂も聞くことができた。

祖国を離れ、敵国の真っ只中に住まう彼らには、ドイツの話などほとんど届くこともなかったのだが、『ゲーベン』と『ブレスラウ』のニュースは、驚きと共に喜びを与えたのである。突然に現れた2隻の軍艦は、遠い祖国から彼らに語りかけようとしている使者のようにも思われた。彼らは口に出しこそしなかったものの、その軍艦を彼らの希望の灯火として、目の前に掲げていたのである。

『ゲーベン』と『ブレスラウ』の名を新聞に見るにつけ、彼らの顔は喜びで輝くだろう。彼らは街角で新聞売りを待ち、その掲げる見出しに『ゲーベン』と『ブレスラウ』の名を見ては、心を躍らせたのである。しかし、これらの哀れな立場の人々は、そうした喜びを表に出すわけにはいかず、そっと自分たちだけの秘密として、胸にしまっておかなければならなかった。

彼らは警察に監視されており、半ば囚人として暮らしているのだ。おおっぴらにドイツを讃えるような行為は禁じられていた。それでも、誰かがたまたま新聞売り場の近くにいることはあるだろうし、その目が見出しの中に『ゲーベン』と『ブレスラウ』の名を見つけることもあるだろう。彼は表情を変えることなく、新聞売り場から離れて街角にたたずみ、たまたま通りかかる共通の境遇にあるものと世間話をするだろう。わずかなニュースが交換され、深い意味を隠したうなずきが交わされるのだ。

ロシア人の集まりでさえ、『ゲーベン』と『ブレスラウ』の名はしばしば話題になっていた。その話題のひとつは、彼らがなぜかロシアの弱点を熟知しているように思われたことである。この疑問に対して、ドイツ人に強い疑いの目が向けられた。

彼らはスパイ行為を疑われており、ほんのわずかな嫌疑でも、ドイツ人をシベリアへ送るには十分な理由になったのである。家宅捜索は繰り返し行われ、ドイツ人の教会の塔は、ドイツ軍艦に通信を送る無線塔ではないかと疑われさえした。もちろん、そこには鐘が吊るされているだけで何もなかったけれども、悪意を持った目は何もないところにも証拠を作り出そうとする。それは誤った結論を導き、無関係な人々を追放させた。

だが、ロシア政府がどんなに封じ込めようとしても、『ゲーベン』と『ブレスラウ』はすでに国中のいたるところで知られていた。ロシア人ばかりでなく、タタール人、グルジアの人々、カルムィック族、サーカシアン、サモエドといった人々でさえ、平穏だったはずの黒海を騒がせるドイツの脅威について語っていた。

こうした話に、私たちは十分な満足を得て微笑むのだった。

私たちは、自分自身がロシア人のこうした恐怖の根源になることを予測していなかったが、黒海でロシア軍との戦いを行うという目的は、すでに十二分に達成されていたのである。

その間、私は無線士としての訓練を続け、すでに当直任務をこなせるだけに進歩していた。無線室に陣取り、アンテナに捉えられた遠くの低いうなりを聞き分けようと、耳をそばだてるのは刺激的な経験だった。

任務中、無線士は非常な精神集中を必要とされる。なぜなら、まったく無意味に思える雑音の中に、どんな重要な通信が隠されているかわからないからだ。ひとつのかすかな通信が捉えられ、記録されて、後にそれが何であったのかが確認される。

ところで戦闘の間、ロシア人は一般に暗号を用いず、平文で無線通信を行う習慣があった。重要な命令や、攻撃の計画さえ、こうした通信で行われる。彼らのこの無頓着ぶりは、私たちが黒海で行う作戦をより容易にした。私たちはしばしば、敵の秘密の攻撃計画を知ることができ、適切な対策を立てることができたのである。

企てはたいてい成功し、敵はその持てる力のすべてが集中できない状況に当惑していた。

もし、無線室が適時に警告を発していなければ、『ゲーベン』と『ブレスラウ』がバラクラバの海岸でどんな目にあっていたか、誰にもわからないことだった。

空中の状態が良好であるとき、無線室は陽気だった。虚空がまったく静かである場合、私たちは真の平穏を得ることができなかった。それは何か不吉なことの予兆であり、何かが起きようとしているのである。そんなときには、呼吸すらはばかられるほどの緊張があった。

そのような状態にもかかわらず、私たちにはロシア人が、なぜ緊急事態になると暗号を放棄するのかが疑問だった。こうした無線通信が彼ら自身を裏切ることになるのだと、どうして考え及ばなかったのだろう。あるいは緊急事態においては、通信文の暗号化と解読に要する時間が、あまりにも貴重であったのだろうか。

その一方で、私たちは訓練を重ね、非常に素早く電文を解釈できるようになっていった。それが必要である場合、私たちはもっぱら聞き役に徹し、非常な集中力をもって任務に没頭していた。

さらに私たちは、まったく別な対応をも始めていた。

ドイツ軍の無線交信を公然と聞いている人たちがいるという事実が意識され、ドイツ軍勝利の様子などを詳細に「放送」することを始めたのである。『オルガ』の無線室を使って、これのロシア語放送も行っている。ある時など、マズーリアン湖での大合戦 (Masurian: タンネンベルクの戦いのこと) のレポートを放送していると、ロシア軍艦から、電文の一部が聞き取れなかったので繰り返してほしいという要請があったほどである。

これほどに興味を持ってくれる聞き手がいるということは、私たちの仕事にとって大きな張り合いであり、愉快な出来事であった。

冬を迎え、『ブレスラウ』や『ハミディエ』は、コーカサス前線への輸送を護衛するために忙しく働いていたが、嵐の中でザムスンやトレビゾンドまで往復するのは、けっして楽しい仕事ではなかった。しかも彼らは、その合間を縫ってゾングルダクからの石炭輸送にまで付き添っていたのだ。

荷を満載し、嵐に翻弄される輸送船は、ピッチングとローリングを繰り返しながら、アナトリアの海岸に沿って東へ進んでいる。この機会を捉えて、ゾングルダクへ石炭を積みにいく空の石炭船も同行していた。彼らはボスポラスへ戻る船団に合流できるよう、精一杯の速度で石炭を満載にしようと頑張った。

護衛は途切れのない仕事であり、少しでも早く敵を発見するため、見張りは鋭敏な感覚を維持したまま、艦の四周を休みなく見詰めていなければならない。輸送船が無事に目的地へ到達したときには、大きな達成感があった。しかし、空になった船もまた、安全にボスポラスへ戻さなければならない。その途中、ゾングルダクでは石炭を満載にした汽船が待ち構えているのだ。重くなった彼らは、船団を遅らせまいと全力をふりしぼる。

これは不断に継続しなければならない兵員輸送や石炭輸送に、常について回る問題であり、特別に危険が予想されない限り、護衛は『ブレスラウ』と『ハミディエ』の仕事になった。『ゲーベン』は大きすぎて燃費が悪いため、この任務には不向きであって、ほとんど活動らしい活動をしていない。黒海へは一度出動しただけである。

しかし、今回は『ゲーベン』も出撃することになった。

コーカサス前線での戦闘が、かなり好調に推移しており、ロシア軍は後退してトルコ軍がバツームに迫り、総攻撃を企てているのだ。国境に近いこの町にはロシアの要塞があり、これを攻略する必要があった。それには艦載重砲の支援が不可欠であって、その砲撃下に攻撃が行われる手はずだったのである。

12月8日、『ゲーベン』はバツーム攻撃を目的として、ボスポラスを出撃した。何事も起きない冬の日は短い。夜はいつもより早く訪れたように感じられた。夜通し、私たちは高速で走り続けている。露天甲板の見張り所は、それぞれに凍りついたようになっていた。

なんという寒さだろう。冷気を運んでくるのは、海上を渡ってくる北の風だ。海は泡立ちはじめ、ローリングが大きくなってきた。大気は霞み、視界は不十分になってくる。しかし無限に続くかに思われた冬の暗い夜は、数時間抵抗した後、陽の光に負けて退散した。

12月10日の朝、私たちはバツームの沖に到着した。天候は回復し、鮮やかに晴れ渡っている。そして、近付いてくる東の地平線にそびえるコーカサスの山並みは、巨大な壁としか見えない圧倒的な迫力で空へ向かい、比類ない眺めを与えてくれていた。

雪をいただいたカスベックとエリブルスの山頂は、はるかな距離からもそれと明らかで、静かに壮麗な姿を見せている。太陽がより高くなると、山頂が朝日を背に受けて輝き、あたかも燃え上がるかのようだった。

バツームの街は、この高い山の斜面の裾にあり、美しい入江に沿っていて、さながら一幅の絵画のようだった。海の水は深い紺色を呈している。陸までほんの10浬しかないのだが、ここの海は1,200メートルの深さがある。切り立った山の斜面が、そのまま海底まで連なっているのだろう。黒海はここで非常に深くなっているのだ。

『ゲーベン』は低速で航行し、静かな海面を緩やかにローリングしている。すでに目的地に達していた。

短い休止の後、射程が定められ、主砲は与えられた諸元に基づいて旋回し、仰角をかけられる。警報が鳴り響き、轟音とともに射撃が始まった。他の砲も追従する。炎が吐き出され、命中した砲弾が炸裂する。

しかし、ほんの数斉射で砲撃は中止される。何か作戦に齟齬があり、協同して行われるはずの陸軍による攻撃が始まらないのだ。トルコ軍はまだバツームに到着していなかった。バツームの砲台が反撃に出たものの、射撃を中断して立ち去るゲーベンの航跡に、小さな水柱が上がっただけだった。

『ゲーベン』はそのまま北西へ針路を取ったが、海岸から離れても長い間、コーカサスの巨大な山並みは見え続けていた。

海は静かだった。昨日の悪天候のことなどすっかり忘れられ、私たちは暖かな日光と晴れ渡った空を楽しんでいた。水平線には煙ひとつ見えず、視界には私たち以外、何も存在しない。敵はどの方向にもまったく見えなかった。

艦首で泡立つ波と戯れるイルカに先導されながら、私たちはクリミア半島を目指す。なんとも穏やかな風景である。非番の者たちも甲板に出て、のどかな時を過ごしていた。

イルカは活発に泳ぎ、ジャンプの優劣をそれぞれに競い合っているかのようだった。艦は彼らのために、あまり速力を上げるわけにはいかなかった。

夕方になって、私たちは速力を増す。『ゲーベン』がクリミアの海岸に近づいたころには、夜の帳が私たちをすっぽりと包んでいた。この日の夜は清らかで、静かだった。銀の皿のように光る月が、澄みきった空へ昇っていく。天球にはくまなく星がちりばめられ、壮麗なアーチを描いている。

北東遠くにセヴァストポリの灯台の光が見えた。光の帯が暗い海面を掃いてゆく。見張りは油断なく周囲を見回し、無線室は敵軍の兆候に耳をそばだてている。しかし、天空はまったくの静寂に支配されていた。

すでに乗組員は残らず戦闘配置につき、『ゲーベン』は濃い影のように海上に横たわっている。そして静かに停止した。

「止まったぞ」

「そうか? まだ動いているだろ」

「いや、完全に止まっているよ」

何が起きようとしているのか、皆は興味津々である。

艦首に二つの人影があり、太いホーザーに繋がれた四つ目錨が投げ込まれる。静寂の中で、船べりにひたひたと波の打ち寄せている音が聞かれた。ホーザーはどんどんと繰り出されていった。まもなく海底へ届く。

ゲーベンはゆっくり前進し、海底の錨を引きずる。後進して少し位置を変えると、再び同じことが繰り返された。

艦首甲板ではいったい何が行われているのだろう。海に沈んだ宝探しでもしているのだろうか。この夜の任務には、なにか神秘的で、エキサイティングな雰囲気があった。

『ゲーベン』は後進し、再び前進する。何度目かの試みで、キャプスタンに巻かれたホーザーが緊張した。前進するにつれて艦首が沈みはじめ、艦尾が持ち上がる。海底の錨は、何か重いものに引っ掛かっているのだろう。作業は着実に、静かに続けられていた。

艦が安定させられ、わずかに前進しながらキャプスタンがゆっくりと回って、海底から何かが引き上げられる。まもなく四つ目錨が見えてくるだろう。なにがあるんだ?

錨の先には黒く長いものが引っ掛かり、両側に垂れ下がっていた。・・・海底電線。

電線は慎重に艦首へ引き上げられ、ロープを巻かれてボラードに固定される。絡み付いた海草が取り除かれると被膜が切り裂かれ、電線はアセチレン・トーチの炎であっさりと切断された。固定されていなかった側は甲板から転げ落ち、海底へと消えていく。

ゲーベンは残った一方を手繰りながら数百メートル移動する。ボラードとの固縛が解かれ、二つの断面はかなりの距離を開けて沈められた。

奇妙な任務は終わった。

『ゲーベン』は、ここへ来たときと同じように、まったく気付かれることなく夜の闇の中へと消えていく。

夜を通して、私たちは黒海を横断し、翌朝ボスポラス海峡の入口へと戻った。岩だらけのいつもの眺めが、私たちを迎えてくれる。『ゲーベン』はゆっくりと海峡を下り、ステニア入江に滑り込んだ。私たちが昨日の冒険について語り合っていると、回教徒たちが石炭船を艦に寄せてくる。

翌日、私たちは上陸許可を得た。

これで、やっとトルコ帽にアイロンがかけられる!

●ドイツ/トルコ海軍

『メジディエ』と『ベルク』、『パイク』に率いられた輸送船団に帯同していた『ゲーベン』は12月10日、荷役を終えてボスポラスへ戻る船団と別れ、バツーム沖まで進出した。

『ゲーベン』はここで、バツームの市街に対して28センチ砲弾15発を発射したが、陸上からは大きな抵抗もなく、それ以上の攻撃が必要でもないことから、短時間で襲撃を打ち切り、ボスポラスへ帰還している。

この輸送船団は貨物船4隻からなり、歩兵2個大隊、山砲2個中隊、騎兵100騎、ラクダのほか、大量の物資が積み込まれていた。

ドイツ公刊戦史には、これに呼応して行われるはずだったという、トルコ陸軍の行動についてはなんら言及がなく、実際に作戦が存在したのかどうかの確認はできていない。天候についても当日は靄が多かったとしており、コップ氏の戦記とはかなり食い違っている。海底電線の切断も前章で触れた作戦であったらしく、著者の記憶に混乱があるようだ。

戦史では、この航海に陸軍大臣エンヴェル・パシャと、フォン・ブロンザールト将軍が便乗していたとしている。

一方、ダーダネルスでは英仏艦隊の攻撃があり、11月3日の砲撃は宣言的な攻撃に過ぎなかったものの、12月13日にはダーダネルス海峡内に係留されていた『メスディエ』が、忍び込んだイギリス潜水艦『B11』の雷撃によって撃沈された。

同艦は海上戦闘には供し得ない旧式艦であり、浮き砲台として配備されていた。配置にあたっては、沈没の恐れがないチャナク要塞近くの浅海面に係留されるはずだったのだが、現地指揮官の反対にあって沖合いに停泊していたため、浸水によって横転、海面上に片舷側を残すのみで沈没してしまい、備砲の半数と弾薬、無線機が回収不能となった。

この潜水艦は、ダーダネルス海峡の機雷原を突破したもので、これによりマルマラ海やボスポラス海峡の南側入口までもが脅かされることになってしまう。

トルコはただちにマルマラ海での対潜パトロールを開始したけれども、当時は潜水艦に対する有効な攻撃手段がなく、ただその存在を発見するに努めるだけだった。

ダーダネルスでは機雷堤の強化が図られ、工事が完了するまでの臨時処置として旧式戦艦2隻が前進し、連合軍艦隊の強行突破に備えている。両艦は魚雷の威力に対する防御がまったく不足していて、潜水艦の脅威があるために日中は移動し続けていなければならず、夜間のみ停泊できる状態だった。

工事は12月19日には終了したものの、なお完全には潜水艦の侵入を遮断することができなかった。

第6章終わり

★参考

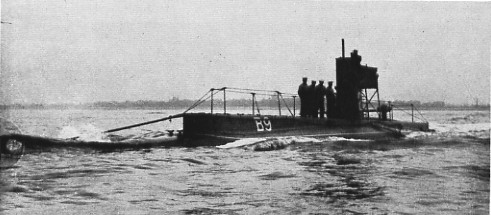

イギリス潜水艦『B11』

開戦時に地中海にあり、9月にダーダネルス海峡封鎖艦隊に加わっていたイギリス潜水艦は、『B9』、『B10』、『B11』の3隻で、このうちホルブルック Holbrook 少佐の指揮する『B11』は、12月13日に根拠地としていたテネドス島を離れ、ダーダネルス海峡への侵入を試みた。

この潜水艦は1906年にヴィッカーズ社で建造され、水上排水量287トン、水中排水量316トン、全長43.3メートル、幅4.1メートル、浮上時吃水3.4メートル、1軸で水上速力12ノット、水中速力6ノット、武装18インチ(457ミリ)魚雷発射管2門、魚雷4本、乗員15名で、イギリス海軍の制式潜水艦としては初期のものである。大きさ、武装は一等水雷艇レベルでしかない。航続力も小さく、限られた海域でしか使えない性能の小型潜水艦だった。

このときバッテリーは新品に交換されたばかりで、海峡入口手前で潜航した潜水艦は、ヨーロッパ側海岸に密接して進み、5時間をかけて5ヶ所の機雷堤をすり抜ける。ナガラの狭隘部を通過した『B11』は11時30分ころ、アジア側の海岸近くに大型の軍艦が停泊しているのを発見、距離750メートルから魚雷1本を発射し、目標の後部に命中させた。

魚雷を受けた軍艦、『メスディエ』はただちに潜望鏡へ向けて砲撃してきたものの、やがて傾斜が大きくなり、転覆してしまう。浅海面であったために完全には沈没せず、犠牲者は少数にとどまった。後に6門の15センチ砲と、76ミリ砲が回収されている。

『B11』は駆けつけた小型艦艇の目を逃れ、9時間をかけて海峡を脱出した。

このクラスはあまりにも低性能なことと、主機がガソリンエンジンであるために危険が大きく、潜水艦としての使用に問題があり、アドリア海へ派遣されていた『B6』から『B11』の6隻は、1917年にはモーターや電池を撤去して哨戒艇に改造されている。魚雷発射管が残されていたかどうかは不明だが、使用はされなかったらしい。艇上部に浮力を得るための上部構造を加えたとされる。戦後すぐに、すべてが廃棄された。

トルコ装甲巡洋艦?『メスディエ/メッスディー』 Mesudiye / Messudieh

正確な発音は未確認。3本マストの汽帆装中央砲廓艦として1875年、イギリスのテームズ鉄工所で建造された。1903年にイタリアのアンサルド社で大改造され、単装砲塔を前後に持つ、前ド級戦艦に類似した外見の艦となっている。

改造後の要目は、常備排水量9190トン、全長102.4メートル、幅17.9メートル、吃水7.9メートル、ニクローズ水管缶16基、4気筒三連成機関2基、2軸、17ノットである。備砲は9.2インチ (234ミリ) 40口径砲2門、6インチ (152ミリ) 45口径砲12門、3インチ (76ミリ) 砲14門などである。だが、この9.2インチ砲は最後まで装備されず、木製の擬砲を取り付けていたとされる。

非常に大規模な改造を受けており、元の主力であった中央砲廓は6インチ砲の砲廓とされ、前後の上甲板に9.2インチ砲の単装砲塔を装備している。砲塔は装甲されているものの、バーベットは非常に浅く、下部は揚弾筒だけが防御されていた。砲塔2基分の重量が増えているはずだが、排水量は元の8938トンからいくらも増えておらず、副砲砲廓の装甲鈑が代償重量として薄くされた。

主機関はそもそも8基の角型缶、単膨張の水平レシプロ1基で、単軸13.7ノットだったのだが、改装によって2軸となっている。船体形状の制約から軸間距離が不十分であったため、2個のスクリューは左舷側のスクリューを前にずらされて、回転円盤が干渉しないようになっていた。

改造規模は大きかったが、計画的には不徹底だったようで、1911年に艦隊へ復帰したけれども、1914年にはまったく使えないと判断されてしまっている。

#両者の要目はそれぞれ、コンウェイの All the world fighting ships 1906-1921 版と、やはりコンウェイの Ottoman steam navy 1828-1923によった。

前へ

前へ

|

次へ

|

士官室へ戻る

士官室へ戻る

|