ゲーベンが開きし門

第二部・第七章(1)

The Goeben opens the gate : part 2 : chap.7-1

|

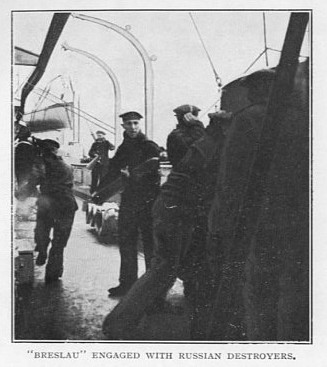

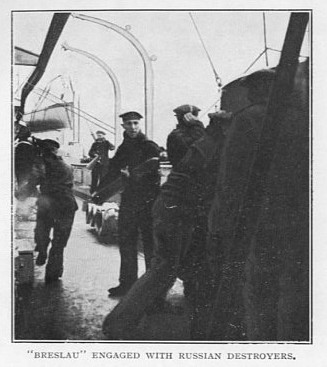

戦闘中の巡洋艦の上甲板

第7章・機雷!

■"Two lone ships"より

クリスマスが近づいている。私たちはそれを港の中で迎えるのか。それとも外洋で、だろうか?

12月23日、ロシアの無線通信が大きな信号強度で傍受された。彼らの艦隊はどうやら黒海に出撃しているらしい。そのため、私たちもこれに呼応して出撃することになった。おそらくロシア人は、私たちのためにとっておきのクリスマスプレゼントを用意しているのだろう。

彼らは、私たちがクリスマスを祝うために、港でのんびりと休養をとっているはずだと考えたに違いなく、この機会を最大限に利用して、おそらくはアナトリア海岸の港を襲い、戦果を得ようと考えているはずだ。

しかし、彼らは少々目論見違いをしていた。私たちにもまた、ちょっとばかり習慣を変えることができるのだ。

23日午後、『ゲーベン』と『ブレスラウ』は蒸気を上げ、輸送船を伴ってボスポラスを出る。外海は荒れており、クリスマスを祝わせる気などさらさらない様子だった。灰色の空が、灰色の海をすっぽりと覆っている。北東からの強風が吹きつのり、海面を泡立たせていた。

海岸近くを進む輸送船は哀れなほどに傾き、ローリングとピッチングを繰り返している。そして『ゲーベン』の長い船体もまた、落ち着きなく揺れ続けていた。

夜、『ブレスラウ』に北東方向を偵察するようにという命令が下された。ロシアの黒海艦隊がどこにいるのか、それを把握することは絶対に必要だったのだ。すらりと細い軽巡洋艦は、亡霊のように闇の中へ消える。

『ゲーベン』もまた、高速で進んでいた。

ロシア艦隊がトレビゾンドを砲撃するのではないかという予測が立てられ、私たちはそれを待ち伏せするつもりだったのだ。

漆黒の闇は、その中を進む艦にとって、あたかも突き破ることのできない壁のようだった。上甲板にいる者にも、上部構造物を見ることすらできなかった。そして艦は、さらなる暗闇へ向かって進んでいるように感じられる。

夜の航海はいつでも奇妙なものだった。艦の周囲からは、あたかも衣擦れのような波を分ける音が聞こえており、後方には燐光を発する渦が、亡霊を思わせるように残されている。

艦内は緊張に包まれていた。私たちは、ロシア艦隊が同じ海域にいることを知っており、この天候は奇襲のために絶好の環境だったのだ。すべての見張りは暗闇を凝視している。それでも視界は実際、存在していないも同然だった。

当直員は砲に寄り添い、非直も警報に備えている。ハンモックに入ってはいたものの、完全に服を着たままで、ただちに行動に移れる用意をしていた。そして一瞬の眠りを掠め取るようにむさぼる。

彼らは警報が鳴るや否や、ただちに飛び起きて配置につき、1000人が瞬時に戦闘準備を整える。警報から2分以内に、すべての水密扉とハッチは閉じられていなければならない。そして全員が戦闘配置についているのだ。

二人がやっと並んで通れるだけの狭いラッタルでは、混乱は必至だろう。しかし、乗組員は規律に従い、その狭いラッタルでも滞りなくすれ違う。もっと狭い場所では一方が体を隔壁に押し付けて、もう一方を通過させる。

艦の全長は186メートルである。それでも、すべての乗組員は2分以内に持ち場へつかなければならない。その2分で、艦は戦闘準備を整える。

私たちは夜中じゅう、東へ向かって進んでいた。海は荒れており、激しいピッチングとローリングがあったけれども、こんなことには慣れており、なんら能力が損なわれることはなかった。

最も大きな心配事は、ロシア艦隊の無線がぷっつりと途絶えたままであることだ。通信の兆候はどこにもなかった。ロシア人が無線通信をしていない!

奇妙な、不自然な静寂が、そこにあった。自然の静けさではない。密かな何かが、暗闇の中で悪巧みをしているような雰囲気が、天空を覆っている。

彼らの夜間の通信は、いつでも何らかの情報を掴み取れるものだった。それを聞けば、彼らが私たちとどれだけ離れているかを知る手掛かりになった。しかし、空は静かだった。まるで手探りで探し物をしているようである。

午前4時ころ、『ブレスラウ』からの緊急信号が飛び込んできた。

「緊急! 緊急!」

私たちは応答し、『ブレスラウ』がロシア艦隊に遭遇したという通信を受けとった。

それは驚くほど突然に起きていた。

『ブレスラウ』が汽船に遭遇し、探照灯でその船体を照らし出していたとき、間近で点滅する識別信号を発見したのだ。見えはしなかったけれども、そこに軍艦がいるのは間違いない。

『ブレスラウ』は探照灯で、その軍艦を照らし出した。そしてそこには戦艦の輪郭があったのである。考えている暇はなかった。唯一の行動は、砲弾をぶち込まれる前に全速力で姿をくらますことだった。

汽船は一撃の下に撃沈され、次の射撃は戦艦に向けられた。これがすべてだった。『ブレスラウ』は全速力で暗闇に突進し、敵の目を逃れ、接触は断ち切られた。

それはあっというまに終わり、敵は反応することができなかった。ロシア人には、あたかも幽霊が通り過ぎたかのように思われただろう。もし戦艦への命中弾がなかったなら、彼らはそう信ずるより他になかったに違いない。

そして夜が明けて初めて、彼らは汽船を1隻失ったことに気付く。

『ブレスラウ』は暗闇の中で、確かにロシア艦隊の一翼に遭遇していたのだ。私たちは、その汽船の位置へ向けて針路を変えた。おそらく彼らはトレビゾンドへ向かっており、何かを企てているはずだが、それが何であるのかは、まだ明らかでない。

それから2時間の間、敵の兆候はどこにもなく、姿も見えなかった。

午前7時、『ブレスラウ』は再び無線通信を送ってきた。ゾングルダクへ向かっていたロシアの汽船を捕らえたのだ。そこでは2人の士官と70人の乗組員が捕虜になっていた。どうやら我らが妹御は、とうてい退屈とは言えない夜を送ったらしい。

これは『ブレスラウ』にとって二度目の凱歌だった。

今、夜は明けた。12月24日の朝は、灰色の光に包まれた荒海だった。これがクリスマス・イブか!

『ゲーベン』は遠く黒海東部へ進出しており、海岸に沿って行動している。もう少し近づけば、コーカサスの海岸が見えるはずだった。見張りは水平線に注意を向けていたが、煙ひとつ見えはしない。すべては静寂のままだった。どこにもロシア艦隊の兆候はない。

13時になって、『ブレスラウ』からの通信が到達した。彼女は再びロシア艦隊と遭遇し、駆逐艦が高速で襲撃を試みてきたという。

彼らは圧倒的に優勢であり、正確な射撃をしてきたから、『ブレスラウ』は針路を変えなければならなかった。その砲は、アウトレンジするには十分な射程を持っていないのだ。さらにロシア艦隊の主力も接近しようとしており、その射程に入ることは絶対に許されない。

ほどなく、『ブレスラウ』から再度の通信が届いた。それによればロシア艦隊は、北へ針路を変えたという。彼らは私たちが同じ海域にいると知り、自分たちの安全を確保するために逃げていくのだ!

残念ながら『ゲーベン』は、あまりにも東に遠く離れており、セヴァストポリへ退却する彼らに追いつくことは難しかった。彼らが北へ進んでいるのなら、他に向かっている場所はない。

私たちは輸送船がトレビゾンドへ到着したのを確認してから、北西へ向かって『ブレスラウ』がロシア艦隊と遭遇した地点を目指した。もし敵艦隊がもたついていれば、根拠地へ帰ろうとするタイミングに間に合うかもしれなかったからだ。

しかし、ロシア艦隊の姿はどこにも見えないまま、時間だけが過ぎていった。どうやらこの競争からは、まったく得る物がなかったようだ。

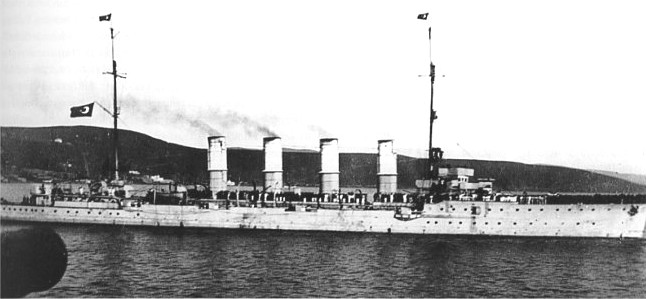

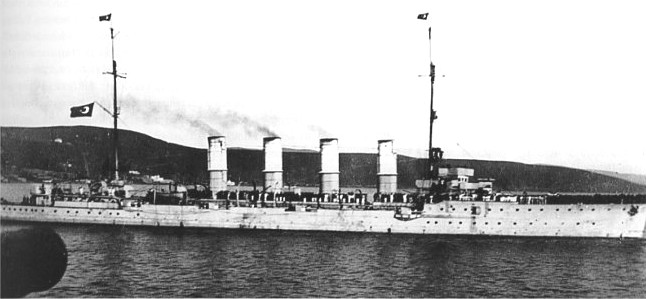

軽巡洋艦『ミディリ』 Midilli

もちろん、これは残念なことではあった。私たちが、クリスマス・イブを海上で迎えなければならないのなら、それにはちょっとしたご褒美が欲しかったのである。

敵艦隊に出会う見込みが小さくなった今、翌日に『ブレスラウ』と会同する場所が指定された。夜は何事もなく過ぎ去り、翌日の正午、私たちは首尾よく『ブレスラウ』と出会う。

軽巡洋艦はカッターを下ろし、捕虜を送りつけてきた。その人数は、小さな『ブレスラウ』にとってはとんでもない厄介者だっただろう。しかもロシア人たちは、『ブレスラウ』に捕らえられて自分たちが捕虜になったのだということに、まだ納得していないようだった。彼らにとって、自分たちの船が『ブレスラウ』に出会ってしまったことは、ただ不運なだけだったのだ。

ロシア艦隊との戦闘が始まったとき、彼らは閉じ込められた部屋の排水口やドアに向かってこぶしを打ちつけ、足で蹴って打ち破ろうとしたという。哀れな境遇に陥った彼らにしてみれば、そこに閉じ込められたまま、終わりを迎えることになると思えたに違いない。

身軽になった『ブレスラウ』は南東へ進み、トレビゾンドからコンスタンチノープルへ戻る輸送船を護衛するよう命じられた。分離した『ゲーベン』は、真っ直ぐにボスポラスへ向かう。

私たちは、このまま戻ればギリギリでクリスマスの祝いに間に合うのではないかと考えていた。ここまでのところでは、とうていクリスマス気分など存在しなかったから、私たちは平穏な航海を楽しみだしていた。おそらくはすでにセヴァストポリへ戻っているのだろうロシア人たちと、悶着を起こす気にはなれなかったのだ。

しかし、こうしたときこそ、思いもかけない不幸が襲ってくるものなのだ。すぐ目の前に、私たちに降りかかろうとしている、不愉快な出来事が待ち構えていた。

さて、私たちは捕虜を監禁しなければならず、二人の士官はガン・ルームに、一般の乗組員は前部の下甲板へと連れて行かれた。そして私には、司令部士官の下へ出頭しろと命令が来たのである。彼は艦橋の下にある船室で私を待っていた。

私が部屋に入ると、彼はテーブルの上にブランデーを一本とグラスを並べていた。私は目を丸くしてびっくりしていたに違いない。視線はテーブルのブランデーに釘付けになっていた。

中尉はにっこりと笑い、そしてそのビンの使い道を説明した。捕らえられたロシア人は尋問される予定で、私は当然、通訳の役目を果たすはずだった。ビンの中身は、彼らの舌を緩めさせることを目的にしていたのだ。

そこへ最初の捕虜が連れられてきた。男は背が高く、がっちりとした体格の下士官だった。

私は彼にタバコを差し出し、彼は気楽にそれを受け取る。簡単に打ち解けた挨拶を交わし、中尉はブランデーを一杯注ぐと、それをロシア人に勧めた。しかし男は疑り深そうにグラスを見詰め、手を出そうとはせずに、キョロキョロと休みなく周囲を見回している。

この男はいったい何を心配しているのだろう。

私と中尉は、互いにいくらか驚きを持って彼を見ていた。一般にロシア人は、自分に都合のよいことを断るような人種ではなかったからだ。彼はなぜ、ブランデーに手を出さないのだろう。

私は彼に尋ねた。「君は禁酒主義者なのかい?」

彼は大きく首を横に振った。

「あんたが、先に飲んでみてくれるか?」

「なるほど、そういうことか!」

彼は疑り深く、私たちが彼を毒殺するのではないかと恐れていたのだ。

私は中尉に彼の言葉を翻訳して話し、私が先にグラスを空にしてもよいかと尋ねた。中尉は笑い出さずにいられなかった。

「けっこうだ。一杯あけたまえ」

私は喜んでそうした。ロシア人はほとんど空になったグラスを、じっと見詰めている。すでに呪縛は消え去っていた。

彼の船は、『エイトス』という名だった。

まず私は、船がどこへ向かっていたのかを尋ねた。

彼は隠し立てしようともせず、荷物はただの石で、ゾングルダクへ向かっていたと答えた。そこで船は、湾口を塞ぐために沈められるはずだったと言う。もう1隻、『オレーグ』が同じ仕事を命じられていたのだそうだ。それは状況にぴたりと合致した。

その特徴からして『オレーグ』は、『ブレスラウ』が『エイトス』の数時間前に出会い、沈めていた船に違いなかった。私がこのことを告げると、彼はとても驚き、容易に信じようとしなかった。

私たちは彼にもう一杯ブランデーを勧め、彼は嬉しそうにそれを啜った。そうすると、彼の控えめな態度はどこかへ落ちこぼれてしまったらしく、次のタバコを受け取ってからは、まるで友人のように親密に話しはじめたのだ。その尋問の間、彼は何度となく、トルコ人に引き渡さないでくれと哀願していた。トルコ人を恐れているのだろう。

彼は、自分がセヴァストポリに配属されていたことと、『ゲーベン』の砲撃によって破壊された要塞について語った。

「そりゃあ、恐ろしい光景だったよ」

黒海艦隊は攻撃の前日にセヴァストポリに集結し、『ゲーベン』の攻撃の間、そこにいたままだったという。

話は『エイトス』に戻る。

「巡洋艦に出くわしたら、逃げることなんかできるわけがないさ。仕方がないから、何が起こるにせよ、諦めて受け入れるしかなかったんだよ。そしたら、突然船の下で爆発が起きたのさ。士官連中が仕掛けてあった爆薬に点火しやがったんだ。船はすぐに沈みはじめた。びっくりした俺たちは、すぐにボートへ殺到したんだ。1隻は上手く浮かんだけど、もう1隻はひっくりかえっちまった。誰も救命胴衣さえつけていなくて、冷たい水の中で波にもまれ、もうダメだと観念した。助けなんかくるわけがないからね」

「そしたら、巡洋艦が離れたところから、すぐそばへ来たんだ。100か200メートルくらいのところで止まると、カッターが下ろされて、俺たちは片っ端から救い上げられたわけだよ。波が高かったからね、そりゃあ大変だったさ。助け上げられる前に、俺はもう半分凍ってたし、他の連中もやっと生きているくらいだった。カッターがそばに来ても、波がすぐに押し流しちまいやがるんだ。そしたら、信じられないことが起こった。巡洋艦が溺れかけた奴に近づくと、二人のドイツ人が氷のように冷たい海に飛び込んで、半分沈んでいる奴をつかまえ、ボートへ押し上げてくれたんだ。残念なことに、そいつは助からなかったがね」

低温の海水に浸かっていた者たちは、体温を奪われ、深刻な低体温症に陥っていたのだ。長時間の蘇生努力にもかかわらず、何人かは助からなかった。

その葬儀は、『ブレスラウ』艦上で行われた。手空き総員が上甲板に集まり、短い儀式が行われると、弔銃が発射され、遺体は海中に弔われた。ロシア人は、この出来事を驚愕の眼で見ていた。彼らは、そのような待遇をまったく期待していなかったのだ。

彼は続いて、『ブレスラウ』と黒海艦隊の戦闘の間に感じた恐怖について語った。彼らは『ブレスラウ』の石炭積載口から戦いの様子を見ており、自分たちに砲弾が当たらないようにと、神に祈り続けていた。

もし、ロシア人たちが、自分たちの仲間が捕らえられていると知っていたら、けっして戦おうとはしなかったはずだと、彼らは確信しているようだった。

軍艦そのものに話が及ぶと、その口からは後々まで語り草となった、いろいろと趣を感じさせる物語が生まれ出た。

「ロシア艦隊は『ゲーベン』を恐れていたのかい?」

ロシア人はこの質問に自制を忘れ、彼が感じていた恐怖を残らずさらけ出した。ロシア艦隊にとって『ゲーベン』は、神出鬼没の「幽霊船」であり、「悪魔の船」なのだ。

その距離はともかくとして、陸岸からにせよ、船からにせよ、あらゆる場所で2隻の巨大な軍艦が目撃されており、ロシア人はそのどちらが本物の『ゲーベン』であるかを判別できなかった。それゆえ艦隊は、どちらを攻撃するべきなのかわからなかったというのだ。

この装甲巡洋艦には、奇妙な結界がまとわりついているのだ。それは海の神秘的な支配者であり、かつて知られた偉大な女王の呪文によるに違いなかった。

『ゲーベン』に与えられた、この二重性の伝説は、ロシア艦隊やセヴァストポリの要塞との戦闘で、ほとんど無傷であったという結果に合理的な説明をつけられる、唯一の解釈のように思われていた。もし、この艦が通常の性質を持っているなら、このようなことは考えられず、確実にロシアの砲弾に捕らえられているはずなのだ。

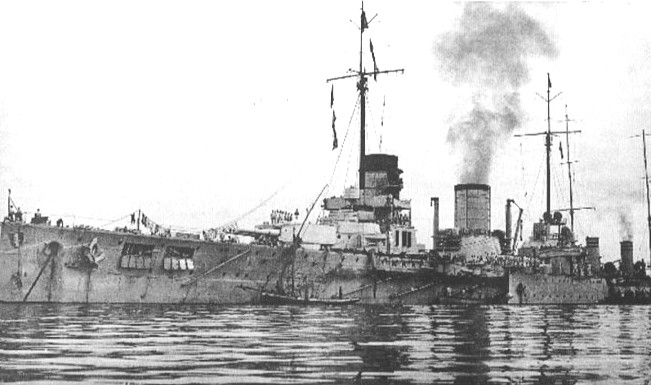

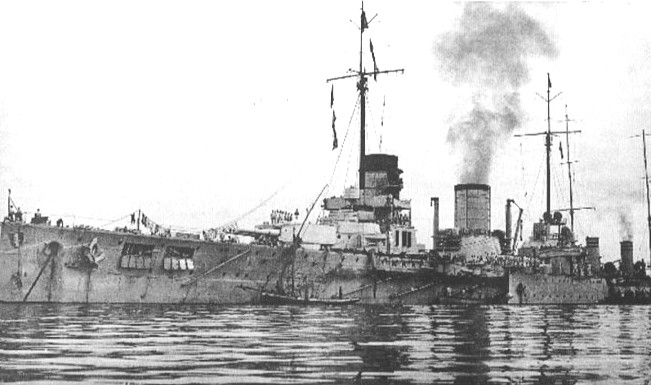

係留中の『ゲーベン』

並んでいるのは小型巡洋艦『ベルク』、1914年9月の撮影とされる。

ロシア黒海艦隊はこの理由に基づき、もし『ゲーベン』か『ブレスラウ』を撃沈できた場合には、それらが二度と浮かび上がってこないよう、沈んだ場所を24時間に渡って砲撃し続けなければならないと命じられていると述べた。

他の捕虜への尋問によって裏付けられたこの事実は当然、私たちに大きな興味を惹起した。それは『ゲーベン』と『ブレスラウ』への恐怖が、あらぬ迷信から幻覚を呼んでいるのだろうと思われた。

次の尋問は別な下士官へ向けられる。私たちは捕虜の尋問を楽しみはじめていた。

連れてこられた時、哀れな捕虜は恐怖に震えている。彼は、ついに最期の時が来たのだと思い込んでいるのだ。私は彼をなだめ、打ち解けた言葉をかけて、ブランデーとタバコを勧める。

(おそらく口裏を合わさせないために、尋問の済んだ捕虜は別な部屋へ連れて行かれたのだろう)

ようやく話しはじめると、彼は同行していた船が3隻であることと、それらがボスポラスへ向かっていたことなど、すでに聞き取られたのと同じ話を語った。

帆船『アラムス』が機雷を敷設するはずだった。そして他の2隻は港の入口を閉ざすために沈められる手はずになっていた。彼らは航海中に、2隻の石を満載した船はゾングルダクへ向かい、湾口で自沈するようにと命令を受けている。

彼は、ロシア艦隊がすでに出動していることは承知していたけれども、その目的地や作戦の詳細までは知らなかった。さらにいくつか質問が加えられ、次の男が呼ばれた。結局、都合15人の捕虜が、こうして尋問を受けたのだった。

私たちは望んでいた情報の多くを正確に知ることができ、あるいは彼らが知っている範囲で聞き取ることができ、満足して尋問を打ち切った。これ以上の情報を得ようとするならば、士官を尋問しなければならない。

しかしながらこれは、ちょっと試してみてはっきりしたように、無駄な努力であると確信された。誇り高き士官たちは、軍の問題について、いかなる情報も漏らすまいとしていた。私たちには、彼らのこの誇りを理解できたから、それ以上の無理強いをしないことにした。

それでも、私たちは十分に貴重な、かつ有力な情報を得ていたのである。

私たちはここ2週間というもの、ロシアの潜水艦がボスポラス周辺に集まっていることを知っていた。この悪賢い新しい敵に対して、いっそうの注意を向けなければならない。

同様に私たちは、ロシア人が建造中の『インペラトリツァ・マリア』を一刻も早く就役させるために、できるだけのことをして工事を急ぐだろうことを承知していた。彼らは『ゲーベン』が黒海の覇権を握ることを恐れているのだ。『インペラトリツァ・マリア』が出動すれば、『ゲーベン』に正面から対抗できる。

私たちは、23日から24日にかけての夜、機雷が敷設されたという可能性を考慮していなかった。この警告が受けられたことは、なによりもありがたかった。

その一方で、どの捕虜もが、夜間に我々の艦の存在を認識していたことを知り、当惑していた。どうしてそんなことが可能なのだろう。同じときに私たちから、まったくロシア船が見えていないのはなぜなのだろうか。

『ゲーベン』と『ブレスラウ』の灯火管制は確実だったし、あえて見られないように夜間を選んで航行していたのだ。そして、その夜はまったくの闇夜だった。その暗闇の中で、『ブレスラウ』はロシア艦隊に遭遇したのである。どうしてロシア艦隊は、私たちと遭遇できたのだろうか。

警戒心のない捕虜たちは、この謎を解決する手掛かりを与えてくれた。

黒海には非常に夜光虫が多いのである。

闇の中で、特に高速で船が走る場合、船首の立てる波は明るく輝き、後ろへ引く渦は光る生物のいる海水をかき回して彼らを興奮させ、よりいっそう明るい航跡を残すのだ。それが解答だった。

ロシア人は実際に私たちを見ていたわけではなかったが、夜の中を幽霊のように、それでいて何かの存在を示す輝く航跡が曳かれていくのを見詰めていたのだ。彼らはそれによって、何かが通っていくのかを知ったのである。私たちを裏切っていたのは夜光虫だったのだ。

黒海のそうした特性を把握しているロシア人は、夜の間は速力を落とし、海面に過剰な擾乱を引き起こさないようにしていたのだ。こうすることで、敵は私たちから見えなくなり、その一方で、高速で動き回る私たちは、後ろに灯の航跡を残していたのである。

クリスマス翌日の午後、私たちはボスポラスに近付いていた。前の夜には何も変わったことはなく、私たちは前日の徹夜明けで疲れていたため、ぐっすりと眠った。気圧計にも変化はなく、空は静かだった。ロシアの無線もまた、静かだった。

私はときおり、下の甲板へロシア人たちの様子を見に行ったが、彼らはおおむね満足しているようだった。食事にも問題はないらしい。

それが可能である限り、彼らの望みは喜んで受け入れられていた。ロシア人たちは『ゲーベン』の乗組員から、紙巻タバコやシガレットの差し入れを受け、こうした待遇に大いに驚いている様子だった。彼らは穏やかに過ごしており、敵意はまったく見られない。

一方、私たちの到着を知らせた無線によって、掃海具を備えた2隻の水雷艇が、航路啓開のために迎えに出てくることになっている。これは欠かすことのできない作業だった。この一角は、決して安全とは言えない場所なのだから。

続く

―*― ご意見、ご質問はメールまたは掲示板へお願いします ―*―

スパム対策のため下記のアドレスは画像です。ご面倒ですが、キーボードから打ち込んでください。

前へ

前へ

士官室へ戻る

士官室へ戻る