『ゲーベン』艦上のゴルツ元帥

|

ゲーベンが開きし門 第二部・第七章(2) The Goeben opens the gate : part 2 : chap.7-2 |

第7章・機雷!(承前)

■"Two lone ships"より

ロシア人はこれまで、繰り返しボスポラス海峡の入口に機雷を敷設していた。これは十分に水深のある海域にいる限り、さほどに心配する理由がなかったけれども、海峡口に近付くなどしたときには厳重な警戒が必要だった。

安全を確保するため、出入港時には2隻の水雷艇が掃海具を展張し、大きな『ゲーベン』が通れるだけの水路を確保するように先航する。これは何も特別なことではなく、ロシア人は私たちが黒海を我がもの顔に走り回った後に、家の入口で吹き飛ばされることを期待していたのである。

呼び寄せた水雷艇の姿が見えなかったから、私たちはボスポラスに近付いたところで、もう一度彼らを呼んだ。

水深が200ないし300メートルの場所で、艦は停止した。波立つ海は落ち着きなく艦を揺らしている。あと15から20浬ほども進めば、『ゲーベン』はステニアの安全な入江に戻れるのだ。

やがて二つの煙がボスポラス海峡の方向に現れ、速力を上げて近付いてくる。彼らの到着を待ちきれず、『ゲーベン』がゆっくりと進みはじめたとき、災厄は起こった。

強烈な爆発があり、艦全体が一瞬空中に浮いたような感覚があって、すぐにそれは恐ろしいほどの振動に変わった。

何が起きたのか、私たちが把握する前に、全艦を命令が駆け抜ける。

「水密隔壁を閉じよ! 全乗組員は現在位置に留まれ!」

そしてすぐに静かになった。

無線室の私たちは無言のまま、お互いを凝視している。

「何が起きた?」

「潜水艦か?」

私たちはすでに捕虜の口から、その怪しい存在がボスポラス周辺を遊弋していることを聞いていた。魚雷が命中したのだろうか?

しかし、それならば露天甲板にいた見張りは、潜望鏡か魚雷の雷跡を見ているはずだ。砲はまったく発射されていない。何か重いものが、私たちを圧迫しているようだった。

無線室には今、4人の仲間がおり、次に来るはずのものに耳をそばだてている。外へ出るわけにはいかなかった。強烈な爆発の後だけに、静けさはいっそう際立っている。まだ何か起きるという予感が、漠然と私たちを覆っていた。そして、私たちは艦が傾いていることに気付いた。

横腹に穴が開いたんだ!

機雷に違いない!

掃海にあたる水雷艇が定位置につく手前で、『ゲーベン』は機雷にぶつかったのだ。

何もわからず、何も聞けず、何も見えない。そして自分の持ち場を堅守する以外にすることがない。こんな状態は人間に非常な精神的ストレスを与える。

仲間の一人が紐を取り出し、何かを錘にして紐に結びつけた。彼はこの原始的な傾斜計を壁に沿わせ、艦がどのくらい傾いているかを測ろうとしたのだ。しかし、それは上手くいかず、十分な結果を得ることはできなかった。

私たちは、立っていることを困難にさせるほど、甲板が傾いているのを悟った。艦は沈み続けている。

この瞬間に、すべてが終わろうとしているのか。ありとあらゆる妄想が、頭の中を駆け抜けていった。もし艦を離れなければならないとしても、無線室の乗組員は最後まで残ることになるだろう。艦長の命令があるまで、私たちは鉄の意志を持って自我をコントロールし、託されている持ち場を守らなければならない。

こうした瞬間には、人は己の生涯のすべてを、一瞬のうちに再び通り抜けるような錯覚を起こすと言われている。ほんの数分の息苦しさが、何時間も続いているように思えた。

だが、部屋の照明は消えていない。

私たちは突然、このことをあらためて認識した。まだエンジンは動いているじゃないか。

そして、同僚の一人、マルチンの声が、どこか遠くのほうから聞こえているように感じられた。

「パウルゼン送信機を見てみろ!」

私はひと目で理解した。振動するコイルを収めた容器に満たされている油の表面は、『ゲーベン』が30度も傾いているような角度になっていた。

私たちは、この最後の瞬間がどれほど長く続くのかと考えていた。これらのすべてが終わりを示しているとは、実感できていなかった。これが死ぬということなのだろうか?

ズシン!

その瞬間、二つ目の爆発が船体を揺るがした。何が起きたのか?

再び、妙にそっけない命令が伝えられた。

「すべての乗組員は現在の位置に留まれ」

無線室の仲間は、全員がタバコをくわえ、煙突のように煙を噴き上げていた。一人がパイプを出し、他の者がそれに続いたのだ。私たちの肺は、煙だけを呼吸しているかのようだった。これによって、いくらか気持ちが落ち着いてくるものの、目はまだ無線機の油面に注がれたままだ。

どうなったんだ?

油面の傾きは、ゆっくりと減っているようだった。その角度は明らかに一時より浅くなっている。私たちはなんとかして、これに合理的な説明を試みようとした。

不思議だ!

どうしたら、艦が勝手に水平に戻るなどということが有り得るのだろう。その説明は珍妙なものだった。

最初の爆発は左舷側で起こっており、『ゲーベン』は傾斜を増していくさなかに、今度は右舷側で二つ目の機雷にぶつかったのだ。最初の爆発より威力は小さかったように思われる。これは不幸中の幸いだった。最初の機雷で左に傾いた艦は、次の機雷で右に傾けられたのだ。その結果、『ゲーベン』はほぼ水平に戻ってしまったのである。

まあ、問題はそれほど単純なことではなかったのだが。

誉れ高き『ゲーベン』は、船体にうがたれた二つの穴によって大量に浸水しており、致命的に傷ついていた。艦は沈下し、巻き上げられたままの水雷防御網に波が打ち当たっていた。『ゲーベン』の吃水は大きく増加している。

まずなすべきことは、安全な基地へ戻ることだ。すでに2隻の水雷艇は、すぐ近くまで来ている。彼らは大きな水柱を見ただろうし、それが何を意味しているのかを正確に知っているはずだ。

一方、艦内に閉じ込められている捕虜たちは、完全にパニックに陥っていた。彼らは必死に叫び声を上げ、恐怖に駆られてドアを叩き、金切り声で「開けてくれ!」と叫ぶのだった。彼らを鎮めるためにはライフルを持ち出さなければならず、それを水平に構えることで、ようやく静かになったのである。

二人のロシア人士官もまた、軟禁されていたガン・ルームを脱出し、探し出した救命胴衣を持って、あてもなく上甲板を走り回っていた。しばらくして、彼らは元の場所へ戻されている。

私たちはロシア人に、見事にしてやられたのだ。

それでもほとんどの乗組員は、破滅を目前にしながらも自制を失わず、模範的な行動を保っている。わずかな人数が爆発によってパニックを誘発され、喚き声を上げながら救命胴衣の置き場に突進していた。彼らは大急ぎで救命胴衣を身につけると、安全な場所を求めて上甲板を走り回り、自制を失ってマストに登りさえした。

このような状況では、神経が参ってしまうのも仕方のないことなのだ。彼らはすでに損得の判断力を失っており、パニックに陥ってしまうことで、これまで築き上げた実績を失ってしまうという問題など、考えられなくなっていたのである。

外は冬、12月26日であり、海水は氷のように冷たい。もし、『ゲーベン』が沈没してしまうなら、私たちの誰一人として、もう一度土を踏むことはできなかっただろう。

船底で働いていた火夫は、これほどのショックにも動ぜず、彼ら自身の職務を遂行し続けており、艦が沈むかもしれないという中で英雄的な行動をとっていた。彼らは偉大な冷静さを保ち、職務に忠実で、なおボイラーの前から離れなかった。『ゲーベン』は自身の機関員に、大いなる誇りを感じるべきだろう。

応急班は期待通りの職務を遂行し、状況はただちに明らかとなった。『ゲーベン』の全体を構成する、小さく区切られた水密区画は、見事にその役割を果たしていた。

こうした危機の瞬間に、乗組員は苛烈な試験にさらされるが、艦もまた、有効に調和した一個の生命体としてテストを受けるのである。そして、その優れた能力が実証されたのだ。

たまたまこのとき、『ゲーベン』には陸軍のゴルツ元帥 Field-Marshal, Freiherr von der Goltz が便乗していた。海軍の行動に参加することは、彼自身が望んだことであったけれども、今、彼の軍艦での最初の巡航は、その期待を大きく裏切られる結果となっている。

元帥は後甲板から艦橋へ向かって右舷側の上甲板を歩いていて、機雷が爆発したちょうどそのとき、爆発場所の反対側にいたのだ。そして、爆発で噴き上げられた汚れた海水を浴び、爆発物の残滓をかぶっている。

ロシア人が好んで用いる、その成分であるピクリン酸と思われる物質によって、彼の上着には黒いシミができ、これはいくら洗っても取り除けなかった。しかし彼はその後、この得がたい経験の思い出として、その汚れた上着を大切に保存していたという。

私たちはゆっくりとボスポラスへ向かっていた。2隻の水雷艇は掃海具を展張し、慎重に前方を進んでいる。もし、彼らがもう少し早く到着していれば、無事に通過できたかもしれない。しかし、起きてしまったことはどうにもならない。ロシア人は、私たちに不快なクリスマスプレゼントを用意していたのだ。この出来事はけっして忘れることができないだろう。

皆はまだ、事件の影響から抜け出していない。それでも幸運はなお私たちと共にあり、最終的な破滅から守ってくれていた。私たちもまた、『ゲーベン』の頭上に輝く幸運の星について、真剣に信じはじめている。

通常の命令体系が復活し、すべての乗組員は戦闘配置にあった。ボイラー室のひとつでは、排水ポンプが全力で運転を続けている。ここでは状況が非常に悪かったのだ。

ボイラー室の右舷側隔壁は、爆発の強烈な圧力によって屈曲し、ボイラーのひとつに接触するまで押し込まれていた。変形した隔壁には、水密を失った継ぎ目があり、ここからの浸水がボイラー室の床に溜まっている。

継ぎ目のリベットは辛うじて持ちこたえていたけれども、いつなんどき、圧力に負けて外れるかもしれない。そうなったら、何が起きるのだろう。誰もそのことをあえて予想しようとはしなかったが、問題は確かに存在しており、私たちはステニアへ戻れるか、ここで終わりを迎えるかの重要な岐路にいるのだった

残りのわずかな航海は、果てしもなく長く感じられた。

ついに私たちは海峡へ進入し、緑色の海岸に挟まれてボスポラスを下ってゆく。見慣れた景色に気付いたとき、どれほどほっとしたかを理解してもらうのは難しいだろう。

私たちはここへ戻るたびに、外海の冬の波と騒々しい風がどれほど厳しいものかを思い返し、柔らかな明るい日差しが、たとえようもなくありがたいものと感じていたのだが、今日ほど厳しい状況で海峡のありがたさを実感したことはなかった。輝くボスポラスの、いつもの通りにそびえる崖がそこにあり、手入れされた庭園、古びた城を一つひとつ通り過ぎていく。

「また、あそこへ行かれるかな」

見詰める私たちに、人は百度でも尋ねるだろう。

「そんなところに、何か変わったものでもあるのかい?」

外見上、艦に問題が起きているとは、簡単には見分けられないと思われた。誰も、『ゲーベン』が横腹に巨大な穴を二つもうがたれ、片足を引きずるようにして死にかけた場所から戻ってきたとは考えないだろう。

おそらくは軍艦にかなり精通した者でなければ、その舷側の水雷防御網と実際の吃水線との比較から、『ゲーベン』がどれほど海中に深く沈んでいるかを推し量ることはできないはずだ。

ボスポラスの穏やかな海水は静かで、優しく傷口を隠してくれていたけれども、傷ついたボイラー室へ容赦なく流れ込んでいる水もまた、その一部ではあるのだ。

そして私たちはテラピアを通過し、居心地のよい入江の入口へ到着した。ゆっくりと慎重に艦は操られ、入江に入って岸壁に係留される。艦が繋ぎ止められたとき、私たちの誰もが、大きな安堵のため息を漏らしたものだ。今、ここは安全な港の中である。

それでも私たちは、バタンと大きな音を立ててドアが閉められるたびに、びくっとして身構えるのだった。私たちの神経は、こうした試練によって痛めつけられ、傷ついていたのだ。精神が通常の状態を保っていたのは、もう随分と昔になったように感じられる。

最初に行われたことは、捕虜を陸に上げることだった。彼らは何とか落ち着きを取り戻しているように見えるものの、あまりにも強烈な恐怖に何度も襲われたため、大地に足を下ろしても、安全な陸の上にいるのだということが、どこか信じられない様子だった。

二人の士官はようやく、機雷について彼らの知っていることを話しはじめた。私たちは、彼らがそれを知っていると予想していなかった。もちろん、機雷がしばしばボスポラス海峡の入口付近に敷設されていることは承知していたが、あれほど水深の大きな場所へ敷設することができるとは、まったく知らなかったのだ。私たちは経験から重要な教訓を受けたけれども、これは非常に強烈なショックでもあった。

後日、掃海艇はほとんど200メートルの水深がある海域から、多数の機雷を回収した。ロシア人は機雷を用いることに長けており、高度な技術を持っているのだ。おそらく彼らは、それを前の戦争、日露戦争の最中に、東アジアの深い海で研究したのだろう。

黒海に面するトルコの港は、すべてロシアの機雷によって封鎖されていた。ロシア軍はこれまで、ゾングルダク、シノプ、ザムスンやトレビゾンドに、規則的に機雷を敷設していた。彼らはこれによって、私たちの自由を奪おうとしているのである。

そのために兵員輸送船や石炭船の護衛は、なおいっそう緊張を強いられる、不快な仕事になった。貴重な貨物が傷つくことなく港へ入ったとき、私たちは常に大きな喜びを感じるのだった。

機雷は確かに厄介だったけれども、その一方でトルコ軍の助けにもなっていた。彼らにはボスポラスやダーダネルスを塞ぐために機雷が必要だったのだが、これを作る能力は十分ではなく、数は常に不足している。

黒海で回収された機雷は、特別に訓練された者たちによって起爆装置を外され、船に積んでコンスタンチノープルへ運び込まれると、修復されてトルコの海岸を守るために敷設し直されたのだ。この秘密が漏れないよう、帆掛け舟に積まれた物騒な荷物は果物や毛皮で隠されて、慎重に運び込まれたのである。

捕虜が収容所へ連れていかれると、私たちは部署ごとに召集を受けた。爆発によって死んだり、行方のわからなくなったものがいないかどうかは、はっきりしていなかったのだ。

調査によって、二人の行方不明者が判明した。機雷が爆発したとき、彼らは右舷側の炭庫で作業をしていたはずだということだった。爆発は私たちを大いに脅かしたが、それは二人の仲間の命をも奪っていたのだ。

艦の内部では、一つひとつの区画が慎重に調査されていった。手段は単純だが、間違いのない方法だった。壁や床を叩いてみて、音が明確に反響するなら、その区画には浸水がないだろう。音が濁った、くぐもった反響であるならば、その区画は満水しているのだ。

翌朝、潜水夫が潜り、外部から損傷状況を確認した。彼は非常にありがたくない状況を報告している。それによれば、船体の側面には大きな穴が二つ開いている。左舷側の穴は幅8メートル、高さが5メートルほどだった。右舷のそれは10メートルと4メートルくらいだという。これは干草を満載した2台の荷車が、並んで入っていけるだけの大きさなのである。

私たちに送られたクリスマスプレゼントは、ざっとこんなものだった。誰も、祝日がこんな方法で覆されるとは、予想もしていなかった。

実際のところ、クリスマスが過ぎてしまったのだということを、考える余裕さえなくしていたのだ。しかしこれは、見方によってはかえってよかったのかもしれない。そうした緊張は、私たちがホームシックに浸っている余裕をなくしてしまったのだから。

●ドイツ/トルコ海軍

1914年12月20日、『ゲーベン』と『ハミディエ』は、汽船3隻からなる輸送船団を護衛して、黒海を東方へ向かった。途中、敵と出会うことなく、23日にはトレビゾンドへ到着している。『ハミディエ』は、さらにバツームを攻撃するよう命じられ、24日夜、これは実行されたけれども、夜間ゆえもあって砲撃の効果は確認されなかった。

ドイツ、ロシア、トルコは互いに暦が異なるため、クリスマスに出動するか否かは、それぞれに思惑が噛み合わないところである。

『ブレスラウ』は23日16時に出動し、24日午前3時に無灯火の汽船を発見、探照灯の照射によってロシア汽船であることを確認して砲撃を加え、これを撃沈した。このとき『ブレスラウ』は2本煙突の戦艦と思われる軍艦を発見したため、ただちに退避している。

さらに6時50分、別な汽船を発見して誰何すると、ロシア国旗を掲げるなり爆発が起こり、汽船はすぐに沈みはじめた。この汽船からは士官2名、下士官兵31名が捕虜となっている。退船を完了しないうちに自沈したため、多くの乗組員はボートを下ろす暇もなく漂流し、『ブレスラウ』に救助された。

この汽船は『エイトス』で、岩石を積み込んでセヴァストポリを出港したものだった。士官たちが秘密を保ったため、正確な目的地は明らかにならなかったけれども、おそらくはゾングルダクを閉塞しようとしたものだろう。別な資料によれば、このときに艦隊と同行していた船は、機雷敷設艦が4隻、閉塞船が4隻という。

他の船については曖昧だが、自沈したのが『エイトス』だということは、どの資料も一致している。『エイトス』は Athos で、『アトス』かもしれない。1891総トンの貨物船である。名前はいずれロシア語のはずで、キリル文字の原スペルは判明していないから確定はできない。

9時50分、『ブレスラウ』は戦艦5隻、巡洋艦2隻などからなるロシア艦隊を発見し、『ゲーベン』に通報したものの、『ゲーベン』ではこの通信を受信できなかった。『ブレスラウ』は敵艦隊の前路に出て追跡していたが、13時には駆逐艦隊の襲撃を受け、若干の交戦の後、退避した。

『ブレスラウ』は『ゲーベン』の不受信を知らなかったため、翌朝の想定位置に先回りし、ロシア艦隊との接触を保とうとしている。

翌25日7時10分、『ブレスラウ』は目論見どおりクリミア半島付近で駆逐艦の煤煙を発見し、さらに8時30分、敵艦隊主力を望見した。8時52分にはロシア艦隊が発砲したけれども、命中弾はなかった。ようやく連絡の取れた『ゲーベン』とは距離が大き過ぎたため交戦は望めず、『ブレスラウ』も戦闘を打ち切って、敵から離れている。

16時30分ころに両艦は合流した。捕虜を『ゲーベン』に移すと、『ブレスラウ』はそのままアナトリア海岸へ向かい、『ゲーベン』はボスポラスへ帰投する。このとき、『ゲーベン』艦上には便乗者としてゴルツ元帥の姿があった。

26日13時35分、ボスポラスへ接近した『ゲーベン』は、危険な水深を示すブイの外側で、右舷前部に触雷した。さらに2分後、左舷中部にも触雷し、合計600トンの浸水をみている。触雷地点の水深は180メートルほどもあり、それまでの常識では敷設不能な深さと思われていたが、ロシアはその技術を開発したらしい。

(触雷した左右の順番はコップ氏の戦記と食い違っている。他の記述を参考にすると戦記では左右が入れ替わっているようなので、英語への翻訳の段階での誤りか、最初の記述が逆になっているかだろう)

いずれも破口の上部は舷側装甲に接しており、機雷は比較的浅く敷設されていたと思われる。これはその目標が必ずしも『ゲーベン』ではなく、小型の貨物船や軽巡洋艦、駆逐艦をも対象にしたためだろう。

コンスタンチノープルばかりでなく、トルコにはどこにも『ゲーベン』ほどの大艦を収容できるドックがないため、修理はことのほか困難な問題となった。損傷の秘密も保ちきれず、その戦闘能力に大きな逸失があると考えられた。それでも、触雷の瞬間を見られなかったことと、破口が外から見えず、入港時にそれほど不自然な傾斜を伴っていなかったために、敵には損傷の度合いを正確に推し量ることができない。『ゲーベン』の能力がどれほど損なわれているのかはわからず、油断できない状態は続いている。

『ゲーベン』の損傷修理・ドイツ公刊戦史の巻末付録より

ひとつ目の機雷は右舷艦橋真横付近の船体に接して爆発し、幅8メートル、高さ6メートルほどの破口を生じた。二つ目の機雷は、左舷E砲塔やや前方付近で爆発し、幅12メートル、高さ5メートルほどの破口を生じている。合計の浸水量は2000トン程度と推定され、機雷の規模は炸薬量約100キログラムと考えられた。

戦記や前述の浸水量600トンに対して、2000トンは数字が違いすぎるのだが、修理記録を記した巻末付録には浸水量二千立方メートルとある。同じドイツ公刊戦史の本文中には600トンと記されていて、いずれが正しいとも確定できない。しかし、破口面積がそれぞれ50平方メートルと60平方メートルという記述もあり、舷側外板から水雷防御縦壁までの距離およそ5.5メートルと考え合わせると、600トンは破口面積かける奥行きにほぼ数字が等しく、一般に水雷被害では破口部の隣接区画にも浸水の及ぶことが普通なので、600トンでは数字が過少と考えられる。2000トンのほうが妥当な数字だろう。

『ゲーベン』の2万トンを越える排水量に対しても浸水量は深刻であり、これが片舷に偏っていればかなり危険が大きかったと思われる。破壊が両舷に分散したため、吃水の増大はあっても傾斜は少なく、また機雷の威力不足により内部機械の致命的な破損もまぬかれた。機雷本体の位置が浅ければ、爆発エネルギーは海面へ向かう分が大きくなるから、水中部分に防御のある『ゲーベン』では致命傷にならなかったようだ。

損害が実質的に船体の外側に限られたことには、50ミリの厚みを持った水雷防御縦壁の存在が大きく、その設置は十分に効力を発揮した。外部にとどまった損傷は、乾ドックがあれば簡単に修理できる程度だけれども、『ゲーベン』が入渠できるドックはトルコのどこにもない。

2000トンの浸水に対して、吃水の増大は1メートルほどと書かれているが、この大きさだとシンク・レート (吃水増加1インチあたりの排水量) が80トンくらいだろうから、吃水の増加はせいぜい65センチというところか。いずれにせよ、元々高さのなかった水雷防御網展開支柱の下部取付端は、ほとんど海面に接している。もし、これが機関部に水雷防御縦壁を持たないイギリスの巡洋戦艦であれば、缶室や機関室のような大区画への浸水が制御できないレベルに達した可能性も大きく、仮に沈没はしなくても相当な重傷になっただろう。

実際にこの後、ダーダネルスで触雷した巡洋戦艦『インフレキシブル』は、一発の触雷で2000トンの浸水を見たし、自力航行できずにマルタまで曳航されている。イギリスの戦艦では、2万3000トンの超ド級戦艦『オーダシャス』がやはり一発の触雷で沈没しており、その水中防御力の不足が指摘されるところである。

この損傷を修理するに際して、破口に木材を充填して外面の整形のみを行う応急修理は、内部破壊が甚大であるため船体強度への疑問があり、戦闘力を回復するためには本修理が必須であると判断された。

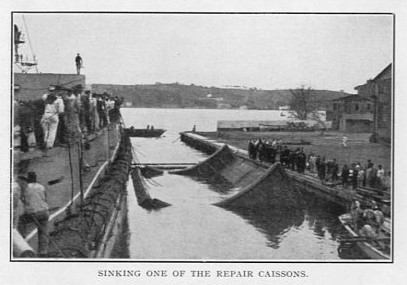

日露戦争当時にロシア海軍が旅順港内で行ったケーソンによる作業は、木製のそれを用いたもので『ゲーベン』の大破口に対しては強度不足と考えられ、鉄製のものが必要になったけれども、トルコ国内では鉄材が払底しており、船体構造用の鋼鉄もともかく、ケーソン用の資材調達すら困難なほどだった。

破口の面積は、右舷前部のものがおよそ50平方メートル、左舷中部のそれは60平方メートルもあり、かつてケーソンを用いての修理が行われたことのない大きさでもあった。

ケーソンの形状は、まず長さが破口を十分にカバーする羊羹型直方体の浮き箱を基準とし、同じ長さで扁平な、やや小ぶりの直方体を床になる部分に用いる。この双方をガーダーと鉄板でつないで側面を形成し、両端に妻板を取り付ける。

下側の直方体は艦底よりさらに下へ位置するので、ビルジ・キールをまたいだ側に低い側壁を作って艦底とつなぎ、水密とする。ビルジ・キールの一部が破損していることから、この大きさが必要だったのだ。

破口があるために中間部分には支持板が置けず、水圧による変形は二つの箱の強度が受け持った。上部の箱を中空に保つことによって、およそ75トンに達するケーソンは水面に浮かび、ここに注水できるようにして、その位置を自在に調整できた。修復作業にかかるまでの準備段階である資材調達が最も難事であり、二ヵ月半の長時日をこれに要している。

ドイツ本国から送られた技術者は、中立国を経由して陸路で旅行しており、これにはかなり巧妙かつ強引な手法が用いられたようだ。

別資料によれば、ケーソンのひとつは長さ17メートル、高さ10メートルに及ぶと言い、その重量を360トンとしている。二つの破口の修理は順次行われたので、妻板を造り変えて同じケーソンを使いまわしたのだろう。あるいは75トンは自重、360トンは装着状態での排水水量かもしれない。

このケーソンのドイツ語はレックカステン (Leckkasten) で、資料では「洩水部筐」という訳語を充てている。また作業はステニア入江ではなく、ボスポラスのバイコス造船所付近で行われたとされる。

機雷による破口は、船体構成材があるいはちぎれ、あるいはねじれてメチャクチャな混乱になっており、一度変形した部分は強度が期待できないため、アセチレン切断によって除去された (原文中ではアウトゲン焼却と言っている)。先に作業を行った左舷中央部の修理が終わったのは、1915年3月中旬のことであり、『ゲーベン』は右舷側の破口に応急処置を施しただけで、いったん黒海側へ出動している。このためロシア艦隊は、『ゲーベン』の修理状況が把握できなくなり、艦隊の策動に制限を受けた。

右舷前部の破口が修理されたのは、15年4月末になり、これによって『ゲーベン』は、ほぼ完全な戦闘力を回復したのである。

第2部終わり

前へ

前へ

|

次へ

|

士官室へ戻る

士官室へ戻る

|