2

2

|

3

3

|

4

4

|

5

5

|

6

6

|

|

ゲーベンが開きし門 第三部・第一章 The Goeben opens the gate : part 3 : chap.1 |

2

2

|

3

3

|

4

4

|

5

5

|

6

6

|

第3部

第1章・隠された無線機を捜索せよ!

■"Two lone ships"より

『ゲーベン』の大損傷は、ステニア入江に艦が入るやいなや、人々の主たる話題になってしまう。乗組んでいる私たちには、この素晴らしい艦が痛々しい傷を負っていると考えるのが疎ましかった。機会さえあれば、この卑劣な企みを行ったロシア人に、その代償を支払わせたかったが、今のところは口惜しさを押し殺して、じっと辛抱するしかない。

敵と対決して強烈な一撃を食らわすためには、再び『ゲーベン』に戦いの装いを施すためには、かつての能力を取り戻させなければならない。損傷によって、発揮できる速力は大幅に低下している。現時点では、それが最も重要な問題だった。

さらに、機雷であいた穴は、舷側に片寄せられた主砲塔のすぐ下にあったのである。この状態で舷側砲塔を用いるのには、大きすぎる危険がある。強烈な発砲の衝撃に、傷ついた船体が耐えられないかもしれないのだ。幸い、副砲には大きな影響がないと見られたものの、気休めにしかならない慰めだった。

修理は困難だが、可能な限り速やかに行われなければならない。それでも私たちには、損傷をどうやって修理するのか、皆目見当がつかなかった。

もし、『ゲーベン』が本国にいるのならば、これは何の造作もない作業だっただろう。艦を乾ドックに引き込み、破口は簡単に修理される。そして、何ら心配すべき問題は残らないのだ。しかし、ここトルコには、『ゲーベン』を収容できる十分な大きさの乾ドックも、浮きドックもなかったのである。何をどうすればいいのか、どうにも難しすぎる問題だった。

技術者たちは頭を寄せ合い、様々な知識や記録をあさって、最終的に巧みな手段を選択した。もし、山がモハメッドのところへ来ないのであれば、モハメッドが山へ行けばいいのである。技術者は何を造るべきなのかを知り、『ゲーベン』の船体図面を持ち出して、正確な寸法を測りはじめた。

ここには水門で遮断されたドックもなかったが、ステニア入江の静かな海面は、十分に利用可能だった。それは確かに風変わりな手段ではあったけれども、『ゲーベン』をまた戦えるようにするためには、他に方法がない。そして軍艦の乗組員は常に、自分のことは自分でするように定められており、この修理もまた、自分たちの手で始められたのである。

船体の破損箇所に取り付ける装置そのものは、単純なものだった。一般には「コファ・ダム」 (coffer dams:この場合はケーソン caisson =潜函が一般的な呼称) として知られているものである。これは、対象物である船体の形状に合わせ、破口をカバーする大きさで造られる、箱を半分に切った梱包材のようなものだ。

ケーソンの床は、艦のビルジ・キールに沿って長く造られ、前後端には妻板があり、船体に押し付けられる側は、曲線で描かれた形状を正確になぞっていて、これらと船体の長さ方向になる中空の側壁で囲まれた部分は、作業に十分な広さを持つように寸法を定められた。

水中に沈めたそれを、船体の正確な位置に密着させれば、中の水を抜くことができる。この工程のために、ケーソンはいったん適切な深さに沈められなくてはならず、水を出し入れできる部分が設けられている。

機雷による破口それぞれに適合させるためには、形状の異なる二つのケーソンが必要だった。それらは破口を覆うに十分な大きさがあり、内部に注水して沈められ、破口にぴったりと合う位置へ運ばれる。ケーソンは船体に押し付けられ、内部の水を抜くことで、水圧がしっかりと密着させてくれるはずである。

内部の水が完全に抜かれてしまえば、ケーソンの底には乾燥した床が現れる。どれほど正確な寸法に造られていようとも、若干の隙間は残るだろうから、水の漏れる部分には潜水夫が外側から詰め物をする。位置を定めたら鎖で固定され、どんな状態になってもずれることがないようにされた。

上部は開放されており、そこから出入り用のハシゴが下ろされる。こうして作業員は、機雷の破口にたどりつくのだ。必要な資材もここから運び込まれ、空気と光線もこの開口から供給された。

修理の間、『ゲーベン』はステニア入江から動くことができないけれども、とりあえずこの解決法に私たちは満足していた。ステニア入江の海面は山に囲まれており、理想的に静かである。

問題は、二つのケーソンと修理に必要な資材の入手に、かなりの時間がかかるだろうということだった。トルコでこうした資材を入手することは困難だったから、一部は本国から運ばざるを得ない。技術者もまた、機械工具と共に本国から運んでこなければならない。

また、この機会に痛んだボイラーの水管も交換しようということになった。昼夜を分かたず海に出ていた『ゲーベン』の行動を顧みれば、ボイラーの水管はかなり消耗が進んでいるはずである。これを行わない限り、『ゲーベン』が本来の速力を取り戻すことはできない。私たちは何度となく、高速力の恩恵に与っており、その重要性には微塵の疑いもなかった。

材料の鉄板に穴を開け、リベットで繋いで叩き、固定する。ケーソンの製造は進められ、昼夜兼行で行われる工事の騒音が、ステニア入江の静かな海面を騒がせている。作業は2ヶ月を越えた。

私たちはすでにかなり長い時間、動かずにいる。『ゲーベン』がまた、私たちと共に出動できるようになるまで、ロシア艦隊は昔のように黒海を闊歩できるのである。

修理が終わるまで、する仕事もないのだから、私たちは否応なしに休暇を押し付けられた。だが、時間を浪費していたわけではない。本当に何もしなくてよい休暇の日数はわずかだった。それに各種の戦闘訓練や、艦上で起こり得る事態への演習は繰り返し行われている。

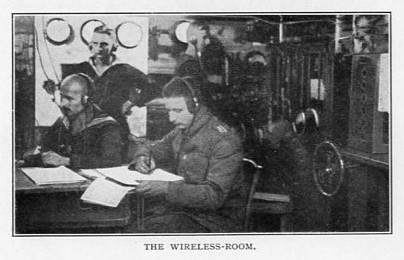

また、無線通信班には、独特の仕事が与えられた。通常の業務と並行して、新たな興味深い仕事が始められる。

数え切れないほどのスパイが暗躍するコンスタンチノープルには、多くの隠された無線通信機があり、これらは非常に危険な存在だったのだ。戦争が発生してから、こうした歓迎されない市内からの外国向け通信は大量に確認され、私たち自身の通信を妨げていた。もちろん、トルコ艦隊の他の船も無線機を持っていたが、それとは別に正体のわからない発信がいくつもあったのだ。

そのいくつかは、決まった時間になると発信されるように思え、おそらくは時間割が定められていると推測された。他の無線は不定期で、なにか必要があったときだけ発信されるようだった。これらの外国製通信機は、多く小型のマルコーニ社製と思われ、特有の雑音が混じっていた。

こうした悪意のある通信内容に、軍や政府の強い注意が向けられ、私たちは、このような行為に紳士的な対応をし、おしゃべりをやめさせる機会を持つことになったのである。すでに11月には、サン・フノワのフランス人学校と、元のイギリス大使館で、無線機が発見されていた。

ある日、私たちはポータブル受信機とアンテナを持って出動し、送信機の位置を探りはじめた。二人がそれぞれに竿を持ち、その間に無線アンテナを張る。三人目は受信機を持っており、発信されている電波を探るのだ。その信号の強さに導かれ、私たちは前進する。

信号が強くなるなら、方向は正しく、発信源へ近付いていることになる。弱くなるなら方向は間違っており、慎重にぐるりと回って正しい方向を定め、そちらへ進まなければならない。その結果、私たちはいくつかの隠された無線機を発見し、その排除に成功した。

無線機はいかにも在りそうな場所にもあったし、とうてい在り得ないような場所、教会の中にさえ隠されていた。彼らは神聖な塔を汚い仕事に使っていたのである。こうした悪意の存在を見つけ出すことは楽しかった。私たちの捜索によって、トルコ国内に張り巡らされたスパイのネットワークには、いくつものほころびが作られていく。

しかし、ここへきて、この仕事は緊急の度合を大きく増していた。スパイの存在は、私たちにとって最も危険な、重大な敵になっている。これは実際に砲火を交えたロシア艦隊より、よほど狡猾で効率よく隠蔽されており、欺瞞と裏切りに満ちた悪質な存在だった。

しかもコンスタンチノープルは、人種の坩堝と言われるほどの混沌とした社会であり、どんな形式でのスパイ活動も可能だった。特にそれはギリシャ人と、アルメニア人のようなトルコ国内の少数民族に多く広まっている。彼らは秘密組織を築き、拡大するスパイ網を育てている。

トルコ政府は、こうした行動に厳しく対処しなければならず、捕まったスパイには徹底的な処置がとられた。

ある日、コンスタンチノープルのタキシム広場に絞首台が作られ、何人ものスパイが処刑された。見せしめとして、彼らは人通りの多い場所に三日間吊るされたまま放置され、人の目にさらされたのだ。

残念ながら私たちの努力にもかかわらず、隠された無線機のすべてを発見することはできなかった。ロシア人が私たちの行動や、その準備状況を知ることを妨げるのは不可能だった。だが、私たちの摘発はそれなりの効果を生んでもいる。

多くの無線機が発見されたと知れ渡ったために、彼らは慎重に長い通信を避け、ほんの三つか四つの単語を送るだけになっていたのだ。彼らにとっても、それは危険な機械であり、電波は常に監視されていると意識せざるを得なかったのである。

そして、このしつこい害虫は、それと気付かずに私たちの利益になったのだ。それは1915年1月27日に起こった。

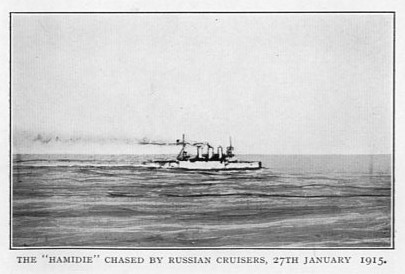

その日、『ブレスラウ』と『ハミディエ』は、偵察のために黒海の北東海域へ出動していた。そして不意にロシア艦隊と出くわしたのである。ロシア人は、この降って湧いたような偶然を見逃そうとはしなかった。追跡はたやすく、実りあるものになるだろう。

彼らの中でも高速な巡洋艦、『カグール (カーグル)』と『パミアト・メルクリヤ (パミャーチ・メルクリヤ)』が速力を上げ、トルコの巡洋艦を追いかけはじめたのである。猛烈な競争が始まった。

ロシア人にとって、目標は明快だった。それは『ブレスラウ』ではない。このドイツ軽巡洋艦は速過ぎ、全艦隊で追っても逃れられてしまう。かつてどんな形での追跡でも、捕らえることはできなかったのだ。そこで彼らは、より容易な獲物である、哀れな『ハミディエ』に狙いを定めた。

底知れぬ執拗さを持って、2隻のロシア巡洋艦は『ハミディエ』の追跡を始めた。彼らは、『ハミディエ』が23ノットの速力しか持っていないことを知っている。『ブレスラウ』に追い付こうなどとは問題にもならなかったのだろうが、『ハミディエ』ならなんとかなる。彼らはそう考え、すべての能力を推進につぎ込んで速力を上げた。

今まさに、トルコの巡洋艦はこの上なく厳しい立場におかれた。『ブレスラウ』は、困窮する同僚を救おうと、ロシア艦隊に接近して隙を見せるのだが、追跡者は目標から目を離そうとしない。『ブレスラウ』はイヤでも、勝ち目のないレースを観戦し、仲間の最期に立ち会うハメになってしまったのだ。

『ゲーベン』でも、この様子は逐次送られてくる無線連絡によって明らかになっていた。無線室は現場の彼らと何も変わらぬ目撃者であり、かつて私たち自身が味わった追跡劇の記憶を呼び起こされ、強い興奮と緊迫した臨場感に包まれていたのである。

黒海をはるかに遠く離れて、まったく自身の目では見ることもできない状況でありながら、私たちは壮絶な出来事との一体感を持っていた。手探りながらも、生死を分けるイベントの真っ只中にいたのである。

『ブレスラウ』からは、ロシア艦の気を逸らそうとする試みが失敗に終わったと連絡が入った。短い静寂がそれに続き、私たちは全神経を張り詰めたまま、耳をそばだてていた。さらに『ハミディエ』から、絶望的な状況を報告する通信が入った。追跡者は近付きつつある。

小さなトルコ巡洋艦に乗っているすべての人間は、壊滅的な破壊をまぬかれるために全力を尽くしていた。ありとあらゆる努力が、ボイラー室と石炭庫に集中している。しかし、それは無益に思えた。確実な、逃れようのない運命が近付いてくる。

それから2時間、追跡者はゆっくりとだが、着実に距離を詰めていた。『ハミディエ』の全乗組員は張り詰めた静寂の中で、近付いてくるロシア巡洋艦を見詰めている。

事態は、刻一刻と絶望的になっていく。徐々に接近する敵巡洋艦、全力で逃げる『ハミディエ』。しかし、この先の状況は、どう計算しても『ハミディエ』の滅亡しか答えが出てこなかった。彼らに追いつかれる前に、安全な場所へ到達できる可能性はないのである。

私たちにしてみれば、絶望の淵に立っている彼らの報告を聞くことは、身をすり潰すような経験だった。無線信号に綴られた、短い、そっけない単語は、強烈な無力感を押し隠し、居ても立ってもいられないような焦燥感をあぶりだす。

『ブレスラウ』にとっても、最後の一息まで己の義務への忠誠を保ち、犠牲に殉じる英雄たちの終末を観察し、それを冷静に記録するなど、想像するだに恐ろしい行為だった。

『ブレスラウ』の男たちは、握ったこぶしから力を抜くことができなかった。彼らはあまりにも過酷なスペクタクルの一部始終に寄り添い、自暴自棄との紙一重にありながら、長く労苦を共にしてきた親友が、非情で圧倒的な敵に捕らえられ、なぶり殺される現場を見ていなければならないのだ。兵員輸送船や石炭船を守るために、これ以上ないほど遅い彼らに足を合わせてきた仲間が今、圧倒的な死に追い詰められて全力をふりしぼっている。

だが、どんなにあがいたところで、『ブレスラウ』には助け出す手段がない。何の役にも立たないのだ。『ブレスラウ』の砲の射程では、彼らに立ち向かえない。戦いは一方的になってしまう。彼らはその場にいて、破壊行為を見ていることが義務とされた。哀れな『ハミディエ』に延ばすべき、救いの手はどこにもない。

『ブレスラウ』は絶望の渦の中にあった。どこにも助け出す希望の糸口は見えない。彼らは歯を食いしばり、ただ友人に終わりが訪れるのを待っているだけなのだ。

悲劇は長く続いた。とうてい表現できない苦悩がそこにある。どうせ終わるのなら、手早く片付くほうがずっとマシだろう。皆がいやというほど不運の味を感じていた。とてつもなく長い時間がたっているように思われた。

すでに正午をすぎ、なおも執拗な西への追跡は続いている。『ハミディエ』と追跡者の距離は、わずかずつだが縮まっている。ロシア人もまた、全力を注いでいるのだ。もう、犠牲者はほとんど彼らの手に握られる寸前だった。

真っ黒な煙を噴き上げながら、彼らは少しでも速力を上げようとする。近くへ、さらに近くへと、敵はにじりよってくる。射程に入れば、ためらうことなく発砲するだろう。そうなればすべてが終わる。しかしまだ、彼らはいくらか遠くにあり、そのわずかな隙間に『ハミディエ』は生き長らえているのだ。

なんという恐ろしい状況だろうか!

『ゲーベン』の無線室にある私たちの心は、苦痛にさいなまれていた。彼らが粉々に押し潰される悲劇を聞かなければならないのだ。精神は極限にまで追い詰められている。

これが戦争なのだ! それはけっして、対等な武器、対等な能力での競技ではないのだ。強力な武器も、巧みな戦術も、勝つのは常に優越者なのだ。

そのとき、何かが始まっていた。明確な命令を伝える鋭いひと声が、『ゲーベン』の緊張を突き破った。

「全ボイラーに汽醸せよ!」

この瞬間、すべては解き放たれた。

ああ、ありがたい!

私たちは今、敵に対して行動を起こした。船体には二つの穴があいたままだったが、何もためらいはなかった。ロシア巡洋艦の執拗な追跡は、ついに我らが提督を動かしたのだ。

確かに『ゲーベン』は打撃を受けている。しかし、哀れな『ハミディエ』は、はるかに絶望的な状況にさらされているのだ。勇敢なる戦友は、どんな犠牲を払ってでも救われなければならない。

真っ黒な煙が『ゲーベン』の煙突から噴き上げられた。蒸気を上げろという命令は、それほど簡単なことではない。それまで、ボイラーは電力や蒸気を供給するために、二つだけが汽醸されていた。今、24のボイラーすべてに火が入ったからには、30分で行動準備が整う。ボイラー室では熱気に溢れた作業が進められ、強制通風装置は全部のボイラーに猛烈な空気の流れを送り込んでいる。

「緊急! 緊急!」、そのとき『ブレスラウ』からの通信が届いた。

ああ! すべては終わってしまったのか? 悲劇の最後の舞台が始まってしまったのか?

そうではなかったのだ!

『ブレスラウ』の通信は、敵が針路を反転させ、遠ざかっていくというものだった。ほとんど手の中に入れていた獲物を捨て、彼らは追跡を諦めていた。

私たちは、ただ呆気にとられるだけだった。もう、この傷ついた艦を海へ出す必要はない。いったい何が起こったのか。長い努力の成果が、まさに手に入ろうというそのとき、ロシアの巡洋艦はなぜ、突然に艦首をめぐらせなければならなかったのだろうか。

この結果を説明できる推測はひとつだけだった。それは、敵の秘密通信によるものでしか有り得ない。ゲーベンから汽醸の煙が立ち上ぼったことを、市内のスパイ連中が一斉に通報したのである。これを聞いた追跡者はただちに、すべてを放棄したのだ。この競争が、すでに彼らにとっても十分に危険なものになっていたために。

『ハミディエ』を捕らえ、バラバラにしている間に、『ゲーベン』が出てくる。そして捕らえられれば、彼らの運命もそこで尽きるのだ。

逃げてみても、食いついてくる『ブレスラウ』を振り切ることはできない。『ゲーベン』は2隻の巡洋艦をたやすく捕らえ、哀れな『ハミディエ』のために血まみれの復讐を遂げるだろう。

ロシア人はすべての希望を失う前に、逃げなければならなかったのだ。彼らは自分たちを保護してくれる主力艦隊から、あまりにも遠く離れてしまっている。ロシアの戦艦は、23ノットで行われた追跡に加われるはずもなく、はるか遠くに離れていたのだ。もし『ゲーベン』に見つかれば、助かる道は残っていない。

味方の艦隊も、セヴァストポリも遠すぎるのだ。逃げ込むに間に合う場所には、誰もいない。彼らはこの状況を呪い、口を極めて罵っただろうが、目の前の獲物が指の間をすり抜けていくのを見逃し、逃げ出すしかなかったのである。

長い追跡は、そのまま自分たちへの落とし穴になった。もし、西の空に『ゲーベン』の煙が現れたなら、それは『ハミディエ』を助けに来る以外の目的では有り得ず、当然に自分たちの破滅を意味することになる。彼らは手元にある安全を確保するしかなかった。

こうしてスパイの通信機は、働きすぎて我々の利益になったのである。

『ハミディエ』は救われた。コンスタンチノープルに組織されたロシアの効率的なスパイ網は、そのシステムの優秀さを立証し、私たちの利益に帰する形で、追跡の放棄という結果を導いたのである。

実際、『ゲーベン』が蒸気を上げている間に、私たちは『カグール』とロシア主力艦隊との間に交わされた、無線通信を傍受していた。彼らは巡洋艦に警告を発していたのである。

この状況の逆転を聞いた私たちは、無線室で大喜びしていた。僚友『ハミディエ』は、すでに最悪の状況を脱している。実際に何が起きたのか、その瞬間には誰にも理解されてはいなかったけれども、私たちは喜びに圧倒されていたのだ。

ロシア人が反転してから30分後、『ハミディエ』から緊急信が飛び込んできた。興奮の只中で、厳重な暗号に包まれた通信は解読される。その内容は、私たちの血を凍らせた。

ハミディエのエンジンが壊れていた。追跡が放棄されてから、まだ30分しかたっていない。私たちは誰も、口を開くことさえできなかった。これはあまりにも厳しい試練だった。危機が去ったと思ったその瞬間に、どうしてこんな、エンジンの故障などという重大事が持ち上がらなければならないのか。

『ハミディエ』がどれほど焦っているか、私たちには容易に想像できた。エンジンはすでに、それまでに要求されていたような素晴らしい力を発揮することができなかった。希望はわずかに、故障が速やかに回復することと、ロシア人がこのことに気付かずにいてくれることだけだった。

状況は絶望と隣り合わせだった。次の知らせを、私たちは固唾を飲んで待ち構えていた。

ようやく長い2時間の後、『ハミディエ』はエンジンが直ったことを伝えてきた。やれ、ありがたい! 幸運はまだ尽きていなかった。

ロシア艦隊は戻ってこなかった。おそらくは安全な場所を求めて、まっすぐ根拠地へ向かっているのだろう。

午後遅く、『ブレスラウ』と『ハミディエ』はコンスタンチノープルに帰り着く。『ハミディエ』に乗り組んでいた元『ゲーベン』乗り組みの無線員は、九死に一生を得て同僚たちと顔を合わせた。

「死のレースだったよ!」、その顔には、それがどれほどきわどい競争だったのかが、ありありと描き出されていた。それは真に絶望的なレースだったに違いない。

『ハミディエ』が空しい逃亡を続け、状況が刻々と悪化していく中、彼の周囲のトルコ人たちは、ただただアラーの神に祈り、船を守ってくれと懇願することしかできなかったという。

そして、アラーは願いを聞き入れたのである。

●ドイツ/トルコ海軍

1915年1月24日、病気のために本国へ帰るケットナー少佐と交代した新艦長マドリング少佐の指揮の下、『ブレスラウ』と『ハミディエ』はアナトリア海岸方面へ出動した。両艦は黒海東岸のポチを砲撃後、それぞれトレビゾンドとシノプに赴き、任務終了後にシノプ沖で合流する手はずになっている。

しかし25日午後、黒海東部にロシア艦隊出動の兆候があり、ポチ襲撃は中止された。ロシア艦隊の出撃はトルコ巡洋艦の出動に呼応したもので、そのボスポラスへの帰路を遮断する目的と推測されている。

シノプに到着した『ハミディエ』は26日正午ころ、現地にて便乗させた無線士官より、午前中にロシア艦隊が岬から望見されたことを聞き、彼らが西方に待ち伏せしている様子であるため、そのままシノプ近辺に待機して『ブレスラウ』を待った。

27日午前7時、『ブレスラウ』を発見して接近すると、時を同じくして南方にロシア艦隊が出現し、2隻の軽巡洋艦が『ハミディエ』に接近を始めた。

『ブレスラウ』は敵を引き付けるべく針路を遮断するが、敵は『ハミディエ』から艦首を逸らさず、一直線の追跡に入った。砲力で劣勢な『ブレスラウ』は、過度に接近することもできず、これらと並行して航走する形になる。

このころ、『ハミディエ』の発揮できる最大速力は20ないし20.5ノットで、敵の方が1ノットほど速かった。こうして6時間半に及ぶ追跡が始まり、『ハミディエ』の艦長コトウィッツ少佐は、速力が安定したところで距離を18000メートルと算定し、日没前に敵の射程に捕らえられると計算した。

12時05分、『ハミディエ』は『ゲーベン』に宛て、状況を報告する。

「『ハミディエ』は地点1943において、2隻の巡洋艦により追跡されつつある。針路西微北。援助送られたし」

『ハミディエ』にはドイツ人乗組員が少なく、大半を占めるトルコ人はこのとき、全力を尽くして速力の維持に集中した。艦内には70歳になる老僧侶がおり、彼は艦内を巡って要所に砲弾よけの清めの儀式を行い、皆にアラーの助けを説いて回る。この巡回は回教徒乗組員に良好な影響を及ぼし、彼らは高い士気を維持したまま、全力での航行に尽力した。

窮地に陥った『ハミディエ』を知った『ゲーベン』は、ただちに蒸気を上げ、『ハミディエ』に出撃を通知した。『ゲーベン』は15時にはボスポラスを出たけれども、それに先立つ14時50分、敵巡洋艦が追跡を断念して南東方向へ離脱したという、『ハミディエ』の報告を受けている。

おそらく敵巡洋艦は、無線によって『ゲーベン』の出動を推測したか、あるいは警報を受けて、その迎撃を恐れ、主力艦隊の方向へ退避したものと思われる。

『ハミディエ』はそのままボスポラスへ向かい、翌28日午前6時に『ゲーベン』と会同した。『ブレスラウ』は敵軽巡洋艦との戦闘を実施し得ないため、さらなる敵駆逐艦の追撃を遮断しようとしていたが、これは現れなかった。18時過ぎにトルコ駆逐艦と出会ったものの、敵位置が不明であるために襲撃は行えず、共に帰還することになった。

この駆逐艦は小型巡洋艦『パイク』と共に出撃していたもので、『ハミディエ』の危機を聞きつけてただちに援護に向かい、22ノットで推測位置へ進んでいるところだった。

28日朝、艦隊は機雷堤を通過し、ボスポラスへ安着している。

第2部第8章へ

第2部第8章へ

|

次へ

|

士官室へ戻る

士官室へ戻る

|