ステージに上がったにわか芸人たち

|

ゲーベンが開きし門 第三部・第二章 The Goeben opens the gate : part 3 : chap.2 |

第2章・騒がしい日々

■"Two lone ships"より

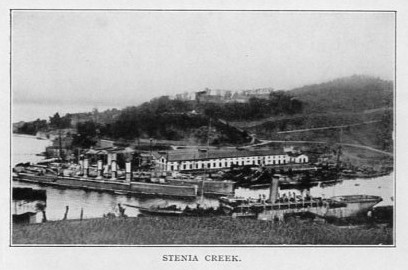

『ハミディエ』のエキサイティングな冒険の後、ステニア入江には平穏が戻ってきていた。

『ゲーベン』に戦闘能力を取り戻させるためには、ケーソンの準備が整わなければならず、それまでは戦いなど考えられない。重傷を負った艦で黒海での巡航を行うなど、有り得ない話だったのだ。それゆえ、私たちにはこれといって活動する対象もなく、脾肉の嘆をかこつばかりだった。

この余暇をいかに過ごすべきか、最初に取り上げられたアイデアは楽団の編成である。これは以前からあった企画で、戦争が始まったために宙に浮いていたのだ。長い休息期間は、アイデアを実行へ移すのには最適と思われた。

それまで楽団候補者は、それぞれ艦内で思い思いに音楽と戯れていたのだが、呼び集められ、楽器や楽譜が持ち寄られて、楽団となるべき練習が始まる。他の者たちが軽作業に従事しているとき、楽団員は労働を免除され、音楽にいそしむことになった。当然のこととして楽団員は、死者の出た右舷の破口付近では練習を行わないことにした。

数日後、楽団は居住区で初めての演奏会を開く。レセプションは大成功だった。この最初の成功がもたらしたものは、それまで埋もれていた才能の開花であり、艦内に多くの驚きをもたらした。千人もの若い男たちが集まっている中では、いかなる才能も見出し得るのであって、ある者はピエロになり、ある者はコメディアンになり、綱渡りに才能を示すものもいて、手品師や曲芸師さえ存在した。

これらを受けてさまざまな娯楽が提案され、キャバレーのようなステージを持ち回りで開くことになった。当初、ショーが行われるのは日曜の午後にひとつだけという制限で、ステージは『ゲーベン』が係留されている埠頭の近くに特設された。『ゲーベン』は、ステニア入江に驚嘆すべき娯楽を創出したのである。

『ゲーベン』と『ブレスラウ』のすべての士官と、たくさんのトルコ海軍士官が、最初の招待客だった。コンスタンチノープルからも多くの人々が招待され、私たちの蒸気艇が彼らを運び、ちょっとしたクルージングを実現したのだ。蒸気艇に乗れなかった人々は、市街電車をベベクまで乗り、そこから4キロほどの道のりを歩いてきた。

ステージが始まると、客席は高揚した雰囲気に包まれ、大きな一体感がかもし出された。女装した水兵が、本物の女性をしのぐほどのしぐさを見せたときなど、大喝采が浴びせられている。私たちにスカートやブラウス、靴、帽子、お下げ髪のかつらまで貸してくれたドイツ人女性たちは、もちろん特等席の招待客だった。

観客は大いに満足していた。ドイツ人紳士や淑女たちは、私たちのステージを楽しみ、大きな喜びを持って帰宅した。それでも彼らは、私たちの隠された才能を、どれほども把握していなかったのだ。

2時間の陽気なステージは、あっとういう間に過ぎ去った。夕闇がステニア入江に迫り、悠揚とした『ゲーベン』は、比類ない穏やかさでその厳しさを隠し、埠頭で緩やかに揺れている。

これほどの平和的な催しが、いつでも可能だったわけではない。それどころか、近東に対する侵略は、常に私たちの安息を乱し続けていたのだ。周囲にはさまざまな悪巧みが手を伸ばしてきている。私たちはこの事実を、戦いに直接従事していなかったこの時期にこそ、なおいっそう重大に感じたのである。

開戦直後から、イギリス軍はすでに数度にわたってダーダネルス海峡の防御施設に対しての砲撃を行っている。当初、それはオスマン・トルコ時代の古い要塞であるセディル・バールとクム・カレへ向けられ、たいした問題にはならなかった。しかし、後に敵の攻撃はより重大な性格を帯びてくる。

2月中旬、連合軍の艦隊は顕著に強化されていた。後に血なまぐさい悲劇の代名詞ともなった、ダーダネルスの名を冠した物語は、すでにこのときに序章が始まっていたのだ。

イギリスとフランスの戦艦が海峡の入口に現れ、外部の要塞に砲弾の雨を注いだ。要塞の一部は破壊されたけれども、全体としての機能は損なわれていない。敵艦隊は効果的な反撃によって命中弾を受け、退却しなければならなかった。

実際に戦闘行為が始まるまでに空費されていた時間は、トルコにとって有利に働いていた。敵の作戦はこの間の防御強化によって齟齬をきたし、攻撃の集中が妨げられていた。連合軍はこれまで、完全に防御を屈服させるほどの強力な攻撃をしていなかったし、間違いなく成功したであろう作戦を採用してもいなかった。トルコに貴重な時間を与えたため、要塞は強化され、新たに建設されたのである。

海峡を確保することは、トルコにとって、ひいては枢軸軍にとって死活的な問題だった。敵は枢軸軍に完全な破滅をもたらすために、政治的にも、軍事的にも、成功に導かれるだろう利益を勘案して、何がなんでもこの重石を裏返そうとするはずなのだ。ロシアとの連絡の再開、バルカン諸国への直接的な圧力を得るために、彼らは重大な作戦を試みるに違いない。

こうした見地から、海峡の防御は再構築され、利用可能なあらゆる手段が動員されて、格段に強化された。資材の不足は顕著であり、近代的な重砲はボスポラス側からダーダネルス側へ移された。主たる攻勢は黒海からではなく、エーゲ海側から来ると予測されていたのである。

ダーダネルス海峡の機雷堤も同様に強化されている。しかし、ほどなくイギリスの潜水艦が、不十分な機雷堤の隙間を縫ってダーダネルスを突破し、マルマラ海へ侵入してきた。他の潜水艦がこれに続き、これらの害虫どもは重大な脅威となった。もちろん、何隻かは突破に失敗し、ダーダネルスで撃沈されていたけれども、それで怯むような敵ではなかった。何隻もの潜水艦がマルマラ海へ入ってくる。

1914年の終わりに、ナガラの狭隘部に効果的な対潜ネットが設置されるまで、マルマラ海へ侵入した敵潜水艦によって多くの被害が発生していた。いったんは潜水艦の攻撃もおさまっていたのだが、このインターバルの間に、イギリスの潜水艦は新型に置き換えられ、よりいっそうの危険となって再出現したのである。

ある者は『ゲーベン』を攻撃しようという無謀な試みすら実行しようとしたが、彼らはせいぜいベベクまでしか入ってこられなかった。ボスポラス海峡の流れは速く、潜っている潜水艦では、その流れに対抗できなかったのである。

ある日、スタンブールに停泊していた汽船『リリー・リックマース』は、潜水艦の魚雷攻撃を受けたが、魚雷はずっと船首寄りに当たったので、汽船は沈没をまぬかれている。2本目の魚雷は目標を逸れ、埠頭のコンクリートを破壊した。

こうした歓迎されない客の暴虐な行動は、日増しに悪化していった。一時、マルマラ海は彼らが自由に跳梁する場となっていたのである。ヨーロッパ岸のロドストと、アジア側のパンデルマの間にあった水上交通路は、まったく使用不能になった。マルマラ海で行動するすべての艦船は、水雷艇の強力な護衛を受けなければならなかった。

見えない危険はどこにでも潜んでいた。戦艦『バルバロッサ・ヘイレディン』と数隻の水雷艇を含む多くの船が、敵によって沈められた。イギリス潜水艦は大胆な冒険を繰り返し行い、その勇敢さは、敵をして認めざるを得ないほどのものだった。イズミット湾に出現し、スクタリの海岸に姿を見せることは、そしてそこから無事に帰ることは、それほど簡単な行動ではない。

さらにまたトルコの水雷艇が雷撃を受けた。水雷艇が沈没しようというそのとき、イギリス潜水艦は浮上すると、生存者を収容した。救助された者たちは、マルマラ海のアジア側、人里を離れた寂しい場所、当然、監視もされていない場所へ上陸させられ、解放されたのである。

その過程で、彼らの間には友好的な交際がなされ、帽子のリボンやいくつかの小物が、記念品として交換されさえした。イギリスの船乗りたちは、敵国人とのこうしたやりとりに余裕を見せることで、自分たちを「紳士」であるように見せようと考えたのだ。

一方、トルコ海軍には潜水艦がなかった。しかしほどなく、私たちは大いに驚かされることになったのである。

ある日無線室へ、300から400メートルの波長を持つ無線帯に、特別な注意を払うように命令があった。ドイツ潜水艦がダーダネルス海峡の外側に近付いているのだ。私たちは24時間態勢で、その到着の通知を待ち構えていた。そして、実際にその通信は届いたのである。ぼんやりとした、甲高いトーンで。

初めてのドイツ潜水艦が、ダーダネルス海峡の外側にいる。イギリス人もまた、彼らにとっては嬉しくない、この知らせを見つけ出したはずである。

まさしくその翌日、ダーダネルスのチャナク無線所は、イギリスの戦艦『トライアンフ』が雷撃され、沈没したことを知らせてきた。次の日、戦艦『マジェスティック』もまた、同じ運命をたどった。

1915年5月26日は、まさしくドイツ潜水艦『UB21』が、ダーダネルスへ到着した表明を行った日付である。当然イギリス軍も、これに対抗する処置を講じた。海峡の外に陣取った戦艦群を囲んで、多数の駆逐艦が常時その周囲を徘徊し、新しい敵の攻撃から艦隊を守ろうとしている。

それにもかかわらず、ドイツ潜水艦の突然の出現は、私たちにとって大きな成功となった。彼らはこれまでのように自由には行動できなくなり、作戦は抑制されたものにならざるを得なかったのである。これによって激しい艦隊の砲撃にさらされていたガリポリの防御軍は、かなりその負担を軽減された。陸軍も、海軍もがほっと安堵のため息をついていた。

その年の内に、ドイツ潜水艦はトルコ水域への進入に成功し、黒海へ移動して作戦を行った。またコンスタンチノープルでは、別な半コ戦隊が編成されたのである。

地中海でのドイツ潜水艦作戦の基地は、アドリア海の奥、ポーラにあった。彼らは主に東方へ向かって作戦を行っている。

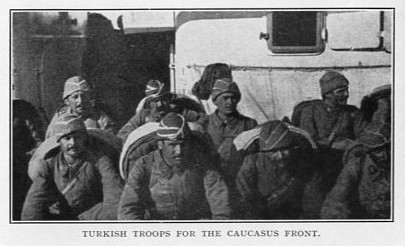

一方ロシア人は、こんどは自分たちの番だとでも言わんばかりに、ダーダネルスの同盟国軍に対して存在を誇示し、コーカサス前線における戦闘が過激さを増していた。国境の前線付近への軍隊輸送は、いっそう困難な作業になった。

ロシア人はもちろん、黒海での優越を最大限に利用していた。ロシア人の船乗りもまた優秀であり、砲撃も正確で、十分に強力な存在だった。ロシア船が『ブレスラウ』に遭遇すると、彼らは常に駆逐艦を伴っており、駆逐艦は例外なく「敵に接近せよ」と命じられていた。それでも『ゲーベン』が黒海へ出動したときだけは、さしもの彼らも行動が控えめになった。

しかし、私たちはなお、舷側の二つの穴を抱えたままであり、ステニアに逼塞しているのだ。敵は日のあるうちに刈り入れをたくましくしようとする。とりわけロシア潜水艦の出動ペースは、かつてないほど活発になり、トルコ、アナトリア沿岸の航路は困難さを大きく増している。もちろん、油断のない見張りが必要だったのは言うまでもない。

しかし道のりは長く、荷を満載した輸送船の速力は上がらない。潜水艦の奇襲を避けることは難しく、輸送任務に就くということは、勇気の問題ではなくなりつつあったのだ。

これまでの方法は役に立たなくなっていた。では、どうすればいいのか? 兵士はすでに、陸路でコーカサスへ送られていたが、そのペースは非常に遅いものだった。海上輸送は速度においてはるかに勝るのだ。

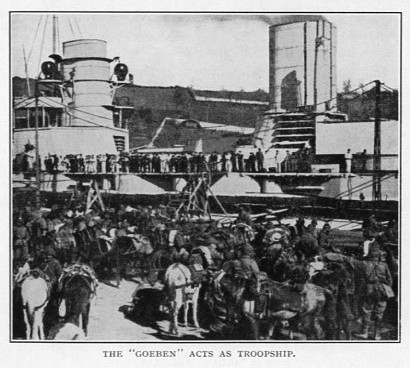

そうなると『ゲーベン』あるいは『ブレスラウ』自身が、ザムスンやトレビゾンドへ兵士を輸送するしか、方法は残っていなかった。こうして『ブレスラウ』は、しばしば輸送船として出動しなければならなかったのである。真に不足しているものは、いったい何だったのだろう?

無線室にロシア語の知識が必要とされる場合、私はしばしば『ブレスラウ』に乗って行動することになった。ロシアの駆逐艦や潜水艦が出動していると知れているとき、この任務はおよそ嬉しいものではなかった。見張りは神経を研ぎ澄ませ、特に長い夜の間には休む暇もない。いつなんどき、奇襲を受けるかもわからないのだ。こうした輸送任務にあって、そこに潜む危険のすべてを把握し、他者へ向けて描き出すことは困難である。

本拠地で物資や兵士を積むこと自体は安全だった。『ゲーベン』や『ブレスラウ』は、トルコ軍兵士とあらゆる軍需物資を積み込み、海上駐屯地として海に出る。艦内には立錐の余地もなかった。天候の悪いとき、船旅に慣れていない哀れなトルコ人たちは、しばしば言語に絶する苦しみを味わった。

厳しい航海が終わり、港に安着すると、彼らはたとえようもなく安心するのだった。そこですべてが艦から下ろされる。どこにも安穏や休養は存在しなかった。ロシア海軍のために、絶え間ない見張りが必要であり、全乗組員はたえず警戒態勢になければならなかった。

荷物が降ろされていても、まだ安全ではなかった。圧倒的な敵艦隊に捕捉される恐れが、常に存在したのである。それゆえ私たちは目的地へ、月のある夜か早朝に到着するよう計画されていた。昼間はロシア人の時間なのだ。艦が到着すると、回教徒たちがすぐに集まってきて、兵隊が降りるのと同時に物資が陸揚げされる。

荷物を降ろす間も、まったく油断はできなかった。必要以上に停泊していることもできない。荷役の間、手空きの者は残らず見張りに立っている。あるいは双眼鏡を持ち、持っていないものは肉眼で沖を見詰めていて、そこには極度の緊張があった。いつなんどき、ロシア艦隊が現れ、私たちに強烈な一撃を加えようとするかわからない。しかし、私たちには幸運がついて回っていた。

彼らは、私たちが深夜、ボスポラスからこんなに遠い港にまで来て、忙しく働いているなどとは考えなかったのだろう。今回はすべてが上手くいった。2時間の間に、1000人の兵士と必要な物資が陸揚げされた。彼らは再びトルコの土をその足で踏んだとき、ようやくに忘れていた息を始めるのだった。

根拠地へ戻る航海の直前には、果物、卵、生きた羊、ヤギの皮といったものが持ち込まれてきた。今回はその中に高級なザムスン産の葉タバコがあり、ひとつがほとんど1立方メートルもあろうかという巨大なタバコの包みは、慎重に船底へ積み込まれた。

船首楼の下には、その匂いが満ち溢れていた。艦内には強烈なアロマがたちこめ、その間で作業する者は刺すような香りにくすぐられて、身もだえんばかりだった。この区画で眠るなどということは考えられなかった。芳香にいぶされ、その薬効に溺れて命を失いさえしただろう。

まあしかし、この香りはトルコ人で一杯の部屋に比べれば、数段マシであったのだ。こちらにはニンニク、マトンの脂肪、饐えた古い服の匂いが強烈に混ざり合っていたのだから。

私たちはしばしば、土地のトルコ人からのささやかな贈り物を受け取った。彼らはそれを自分たちの小さなボートで運んでくるのだ。彼らは自分たちの港に、『ゲーベン』や『ブレスラウ』の姿を見ることが誇らしく、その感謝の印なのである。30年も前からの協定では、トルコ軍艦が黒海で活動することが認められていなかった。今、そうした軍の行動制限条約は意味を持たなくなっている。

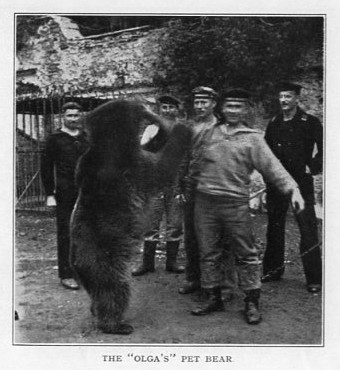

私たちが黒海へ入り始めてひと月の間に、生きている羊やタバコは言うに及ばず、熊さえプレゼントされたのである。この動物は、『オルガ』に居住していた水雷艇の乗組員によって歓迎され、彼らのペットとなった。彼らはこの新しい遊び友達と、多くの喜びを分かち合ったのである。

この愛嬌のある友人は、しばしば自分でラッタルを登り、上甲板に姿を見ることができた。熊はだんだんに大きくなり、終戦のころには背丈が2メートル半にも達していたけれども、非常によく慣れていて、危険はまったくなかった。多くの乗組員が、水着だけで熊と取っ組み合いを演じ、誰もケガひとつしなかったのである。

トルコ人はまた、鳩をプレゼントしてくれた。私たちはこれを籠に入れて飼い、その存在は『ゲーベン』の艦内で大きな慰めになったのである。

航海の後でボスポラスへ戻るとき、私たちの前には常に大きな問題が横たわっていた。入口は安全であるのか、否か。無線室で怪しい通信を聞きつけた。ロシア人は私たちの跡をつけているのか? ちょっとした緊張が生まれる。

しかし違った。あたりはまた静穏に戻る。敵は私たちから離れていっているようだ。

ザムスンを出港するときから、照明は慎重に覆い隠されており、『ブレスラウ』は暗闇の中を幽霊のように滑っていく。月は分厚い雲の毛布にくるまれ、いくつもの雲のかたまりが夜の空を流れていく。敷き広げられたような海は、静寂の中で静かに呼吸している。

翌日の午後、私たちはボスポラスに戻り、またひとたびの航海が終了した。そのご褒美として、乗組員には上陸が許され、眠りと安息の時間が与えられた。

『ゲーベン』は側面に二つの穴をうがたれたまま、まだステニア入江におり、動けないかのようだった。修理はまだ行われていない。しかし作業の準備が着々と進められていることは明らかだった。ケーソンの用意ができれば、もうそれほど長い時間はかからないだろう。

こうした日々を怠惰に過ごしていた私たちは、ある午後、突然の命令によって驚かされた。唐突に「全ボイラーに汽醸せよ」という命令が発せられたのだ。

いったい何が起こったのか。無線室の私たちはお互いに状況を尋ね合い、同じ問いかけが艦内いたるところで繰り返されていた。

敵が現れた兆候は何もない。では、どんな状況が有り得るだろう?破損している『ゲーベン』は、理由もなく外洋へ出るべきではない。しかし、煙突からは黒い煙が立ち昇り、『ゲーベン』は最大速力で突っ走る準備をしつつ、ステニア入江から出ようとしている。その間、私たちは乏しい脳みそを掻き集めて、この状況に説明をつけようとしていた。

目的地はいったいどこだろうか。側面に大穴が開いた状態では抵抗が大きすぎ、高速力は発揮できない。こんな状態で海へ出るのは、あまりにもリスクが大きかった。しかし、それは必要であるに違いない。

18時、黒海へ向けて出港するという命令があった。『ゲーベン』はゆっくりとへさきを回し、ボスポラスの静かな海面へ向けて進みはじめる。再び私たちは、流れの中を動いていた。しかし、今日はいつもと違った感触がある。それは目に見えはしなかったけれども、二つの穴の存在が私たちの心にどっかりと居座り、取り除けることができなかったのだ。

凛と胸を張った『ゲーベン』は誇らしげに、海峡の真ん中を分けるように進んで黒海へ入った。夕方の暖かな日差しが水面に映え、夕凪の穏やかな海面が、どこまでも果てしがないように広がっている。私たちは東へ針路を定めた。前方には掃海具を展帳した2隻の水雷艇が、忠実な番犬のように先導している。もうひとつ機雷をもらうわけにはいかない。

私たちは4時間に渡って、夜の海を進んでいった。静かに、しかしどこかよそよそしく、天空に現れた星々は彼らに定められた道筋を進んでいく。

22時30分、『ゲーベン』はアナトリア海岸の小都市、キリアの沖で止まり、錨を下ろす。錨鎖が走り出てゆき、深みでがっちりと艦を繋ぎ止めた。水雷艇は敵潜水艦を警戒し、艦の周囲をジグザグに走り回っている。動かない『ゲーベン』の周りで、まるでダンスを踊っているかのようだ。

水雷防御網が展帳される。見張りはすべての定位置に配置された。夜の静寂の中から、神秘的な雰囲気の何かが、艦の周りに垂れ下がってくるかのようだ。

いったいこれは何を意味しているのだろう。耐え難い焦燥が、四肢のすべてに重くのしかかり、私たちを押しつぶそうとしている。心はずっしりと重かった。神経は限界にまで緊張している。

この傷ついた艦での航海は、私たちにけっして高揚感をあおらなかった。不安に覆われた時間は、際限なくゆっくりと進み、それでも着実に通り過ぎていく。時間はこの上なく意地悪をして足を緩め、未来を待ち受ける私たちをじらし続ける。未知の何かを待ち受ける者たちは静まりかえり、みじろぎもせずにその時を待っていた。

夜が終わった。まだ、何も起きていない。東の空が白んでくる。青白く、ぼんやりと区切りのない夜が明ける。波はいくらか荒くなっている。華奢な白馬には、この上なく静かな海面が必要だというのに。『ゲーベン』の横腹には、大穴が開いているというのに。

私たちにはただ、最大限の幸運を願うことしかできなかった。まもなく命令が発せられる。「水雷防御網を収納せよ! 錨を上げろ!」。それは心にのしかかっていた錘をひとつ取り去った。

天気が悪くなる前に、『ゲーベン』は静かな海面へ戻るはずだった。艦はボスポラスを目指し、昼のうちに海峡を通過した。そしてまもなく、ステニアの静かな入江に戻ったのである。

これは私たちにとって、ずっしりと重すぎる経験だった。この航海にどんな意味があったのだろう。夜中に黒海へ出て行って一晩過ごし、また港へ戻ってきただけだ。なんとも奇妙だ!

これはただのデモンストレーションだったのだろうか。ロシア人やイギリス人は、『ゲーベン』損傷の噂を聞きつけているだろう。それゆえ、海へ出られるのだということを誇示しなければならなかったのだろうか。この問題は疑問に覆いつくされていた。

結局私たちは、この航海には何らかの意味があったのだと結論するしかなかった。『ゲーベン』が触雷したというニュースは、厳重な秘密保持にもかかわらず、洩れていたのだろうか。当然、『ゲーベン』の損傷がどれほど深刻であるかということは、知られてはならないことなのだ。『ゲーベン』が出港し、黒海で14時間の行動を行ったという事実は、彼らがそれを可能と考えていなかったのかもしれないのだ。

そうなれば噂は噂として処理される。「結局、『ゲーベン』は触雷などしていなかったのだ」と、結論付けられるかもしれない。いったい、2000トンもの浸水を抱えて出港し、戦場へ向かう軍艦など、かつてあったはずもないのである。

|

★参考 |

●ドイツ/トルコ海軍

1915年2月4日、『ブレスラウ』は黒海東部における敵軽艦艇撃破を目的に出撃した。その他の艦艇は黒海西部にて陽動作戦を行っている。

『ブレスラウ』は2月6日9時10分、バツーム沖でロシア駆逐艦4隻に遭遇し、約50発の砲弾を発射して交戦したが、確実な戦果は得られなかった。損害もない。

ロシア艦隊が黒海東部へ進出しているという情報に接した『ブレスラウ』は、退路を遮断されないためクリミア半島方面に迂回し、20時30分に敵巡洋艦の煤煙を発見してこれを避け、さらに西方へ避退した。この危機に対応して、『ゲーベン』は7日13時に出航したが、これには本格修理の開始前に、『ゲーベン』が行動可能であることを誇示する目的もあったのである。

『ブレスラウ』はその後、敵影に接しなかったため、ヤルタに接近して砲撃を加えた。在泊の小型船舶に若干の損害を与えたものの、大きな戦果は得られていない。各艦は8日午後から9日にかけて、無事帰還している。

この頃には『ブレスラウ』の機関や推進軸受に損耗が大きくなり、これも修理しなければならない事態となった。『ブレスラウ』の修理にはコンスタンチノープルにあった浮ドックが使えたため、『ゲーベン』のそれに比べればはるかに容易な作業になっているけれども、やはり2月中旬にかなりの日数を要しており、この間、トルコ艦隊は有力艦を欠いた編成となっている。このため2月19日のダーダネルスへの連合軍旧式戦艦群による砲撃に際しては、前世紀の旧式戦艦を出動させるしかなかったのである。

この頃から、原戦記の著述には明確な日付の記載がなくなったり、不正確な場合が多くなってくる。すでに述べてきたように、実際の作戦実施時期との整合が不確実になってきてもいる。また、筆者が精神的に不安定になり、刺激に対して過敏になってきている様子が、記述から読み取れる。

『バルバロッサ・ヘイレディン』 (『ヘイレディン・バルバロッサ』と書かれている場合もある) の撃沈は、1915年8月のことだし、ドイツ本国からジブラルタル経由で送り込まれた『U21』についての記述も、本来ならば次章のさらに後にくるべきものであり、筆者がいかなる理由でここに書き込んだのかは理由がわからない。

前へ

前へ

|

次へ

|

士官室へ戻る

士官室へ戻る

|