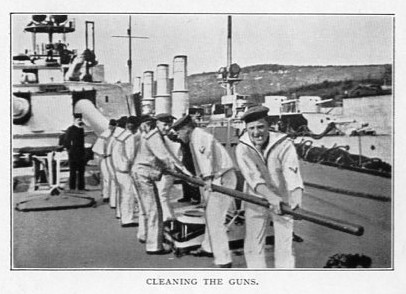

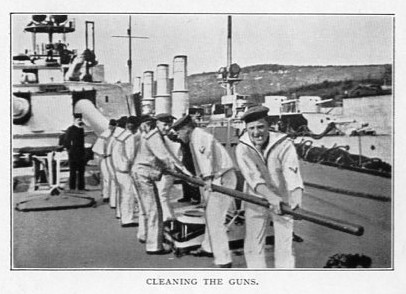

『ゲーベン』の主砲清掃

|

ゲーベンが開きし門 第三部・第五章 The Goeben opens the gate : part 3 : chap.5 |

第5章・罠

■"Two lone ships"より

1915年5月9日16時30分、『ゲーベン』は黒海での巡航から帰還した。艦は美しいステニア入江を目指して、ボスポラス海峡をゆっくりと下っていく。

私たちはゾングルダクからの2隻の石炭船を伴っており、艦には埠頭での載炭準備が命じられていた。回教徒は艦の脇に黒いダイヤモンドを運んできており、私たちはロシア人への怒りを抑えつつ、不愉快な気分で作業を始めた。

ロシアの潜水艦に、してやられたのだ。

私たちはゾングルダクの沖で、石炭船が出発するのを待っていたのだが、彼らの準備が整い、港を出た瞬間に、災厄が発生した。港のすぐ外で、最後尾にいた石炭船が、どこから発射されたのかわからない魚雷で攻撃されたのである。

強力な魚雷は船体に途方もない大穴を開けたのだろう、水柱が収まったときには、すでに船は見えなくなっていた。左舷側にいた3隻の石炭船は2隻に減ってしまい、あまりにも突然の攻撃だったため、失われた船がどこにいたのか、あらためて確かめなければならないほどだった。それほど一瞬のうちに、船は消えてしまったのだ。

それでも残りの2隻は、石炭を満載して母港に帰り着いている。

ロシア潜水艦の不意打ちは、私たちを大いに怒らせたが、すぐにできることは何もなく、事件を忘れるためもあって載炭に集中していた。

この頃には、私はほとんど無線室から出ることはなくなっており、17時に本来の任務に戻った。艦が黒海に出ている間は、無線室が常に配置場所であり、非番のときでも、緊急に翻訳を要する電文があった場合に備え、近くで待機していなければならなかった。

私はすでに洋上で当直を終えていたけれども、港へ帰ったところで無線室へ戻ったのである。ゆとりのない厳しい勤務だったが、どうにもならない問題でもあった。結局のところ、今は戦時なのだ!

そこへ通信が入った!

何が起きたんだ? ゾングルダクが緊急信号で呼びかけている。なにか重大な事件が起きたに違いない。時刻は17時30分、暗号文は素早く解読され、問題が明らかとなった。

「ロシアの巡洋艦『カグール』が、ゾングルダク沖に錨を下ろし、ボートに上陸部隊を移している」、というのが、その内容だった。

目的は無線通信所の破壊であるように思われた。それは海岸から離れているために海上からの砲撃では効果がなく、上陸班を送って破壊しようというのだろう。

「こいつは驚いた! ロシア人はとんでもないことを考えているぞ」、私は直感的にそう考えた。彼らはかつて、こんな冒険を試みたことはなかったのだ。

「よーし、それならちょっと待っていてもらおう、そいつがどんなに高くつくものか、存分に支払ってもらおうじゃないか!」

この通信が当直士官に伝えられた10分後には、ボイラーに汽醸する命令が下された。載炭はただちに中止され、『ゲーベン』はゾングルダクへ向けて出動する。

情報は十分に役立っていたが、のんびりできたはずの夕べは、どこかへ消え去ってしまった。ただちに海へ出るために、大急ぎで準備を整えなければならない。

もやいが解かれ、『ゲーベン』はステニア入江を出てボスポラスを抜け、黒海へ出撃する。到着したばかりで、停止していたのはほんの束の間だったから、ボイラーは冷え切っておらず、蒸気が上がるのに必要な時間は短かった。

できるだけ足を速めて、『ゲーベン』はボスポラスを抜け出す。艦は加速され、舷側を通り過ぎていく波は飛び去るようだった。加速するにつれ、艦には振動が増してくる。単調な振動は、機関が順調に作動している証だ。復讐者は白波を蹴立てて敵へ向かう。

『ゲーベン』がボスポラスを出たときには、すでに黒海には夕闇が迫っていた。その一方で、無線室では『カグール』の無神経さについての論議が盛んだった。

しかし、この状況にはなにか不吉なものがある。私は、ロシア人がなにか別な作戦を企てているのではないかという、漠然とした感触を持っていた。

無線士官が無線室へ入ってきたので、私は士官に向かって、自分の考えを述べてみた。

「『カグール』の行動は、『ゲーベン』をボスポラスからおびき出すためのものではないでしょうか?」

彼は言った。

「奴らは上陸部隊を下ろしている。何をしようとしているのかはともかく、『カグール』を捕まえるには絶好のチャンスだし、奇襲をかけるなら夜間に不意を突くのが最善だろう。おそらく奴らは、『ゲーベン』が港へ戻ったことを知っている。だが、すぐに飛び出してくるとは思っていないのさ」

『ゲーベン』は最大速力でゾングルダクへ向かっていた。黒海は夜を迎え、天空は静かに帳を下ろした。周囲はすでに暗黒に包まれている。私たちの最大の目的は、悪巧みの現場で『カグール』を捕らえることだ。

21時30分に、ゾングルダクから報告が届いた。ロシアの巡洋艦は突然上陸を打ち切り、すでにボートの上陸部隊は艦に回収されたという。これでは、その行為がただのデモンストレーションだったことになる。すでに『カグール』は北へ向かって逃走したそうだ。このタイミングでは、私たちはかなり後れを取っており、追いつくことは難しい。

しかしなにか、状況には不自然な部分がある。何かが背後に隠されているに違いない。『カグール』は、ただ逃げ帰るだけのために、ゾングルダクに錨を下ろしたわけではあるまい。そんなことは不自然だ。なにか、他の作戦の一部なのではないだろうか。慎重に考察しなければならない。

まずはゾングルダクへ行ってみることだ。皆がエキサイトしていた。見張りは普段にも増して、暗闇に注意を向けている。この夜の闇のどこかに、私たちを驚かそうという不遜な企みが隠されているかもしれない。しかし、周囲には何もないようだった。

23時30分、『ゲーベン』はすでに敵が立ち去った後のゾングルダク沖に到着した。『カグール』はとっくに去り、十分に沖へ離れているだろう。

私たちには機雷と潜水艦の問題があるゆえに、夜明け前にボスポラスへ戻るわけにいかなかったから、ゆっくりとした速力で帰路についた。クリスマスに学んだことからすれば、不用意に同じ危険を冒すことは許されまい。

夜の間、『ゲーベン』は低速で進み、朝6時20分にはボスポラスから遠くないところにいた。航海は平穏なままにほぼ終わり、敵艦は発見されていなかった。

だが、この静寂には不吉な匂いがあり、私は好きになれなかった。『カグール』の奇妙な行動には、なにか無視できないものがある。実際のところロシア人は、明確な目的を持たずに無意味な行動するほどの愚か者ではないはずなのだ。なにか隠されたものがそこにはあり、あたりにはちりちりとした気に障る雰囲気が立ち込めている。

私たちの思考は、オクメイダンからの突然の無線連絡によって中断された。『ゲーベン』は応答し、その瞬間、オクメイダンが通信を送りはじめたと同時に、ロシアのありとあらゆる無線機が一斉に喚き立て、通信を妨害してきた。

私たちは見事に通信から押し出されていた。一団となったロシアの無線士たちは、あらゆる波長にダイヤルを合わせて、ムチャクチャな妨害を行っている。いったい、彼らは何をしようとしているのか?

私の推測が正しかったのかもしれない。ゾングルダクはただの罠のバネに過ぎず、『ゲーベン』がボスポラスへ戻ろうとするときに、ロシア艦隊に待ち伏せされたのだという考えが頭をよぎった。しかし、考えている時間はなかった。このときにはオクメイダンとの通信を確立することのほうが、ずっと重要な問題だったのだ。

しかし、それはどうにも上手くいかない。ロシア人の妨害は徹底しており、最悪の状態だった。オクメイダンからの報告が、極めて重要であることに疑いはない。それは、ロシア艦隊が何を企んでいるのかを知る、重大な手掛かりになるはずなのだ。

なにか、不可思議な状況がある。用心せよ、『ゲーベン』!

オクメイダンの通信を受け取れさえすれば、問題は解決しただろう。しかし、ロシアの同業者はまったく油断していなかった。

こうした状況には唯一解決法があり、それをブラインド・モードと呼ぶ。敵の妨害によって到達できないメッセージを、まったく同じに何度も繰り返して送信するのだ。受信側はその中からしばしば、暗号化された一連の符号の一部を捕らえることができる。これを繰り返していれば、断片が繋ぎ合わされて、やがて完全な通信文が構成されるのだ。

幸いにも、オクメイダンは状況を認識し、ブラインド・モードを使いはじめた。ロシア人もまた、頑固にこれを妨害した。よほど通信させたくない問題が隠されているのだろう。

しかしとうとう最後には、私と私の後を受け継いだ同僚のマルチンが、非常な困難を克服して、ロシアの無線機が奏でる悪魔のコンサートの中から、オクメイダンのメッセージの一部を拾い上げることに成功した。

「・・・艦隊・・・17・・・ボスポラス・・・駆逐艦」、これが、ロシア人からかすめとったすべてだった。しかし、それで十分だったのだ。

今、私たちは、ロシア人が『ゲーベン』を捕らえるための罠を仕掛け、黒海艦隊が全力で待ち伏せていることを知ったのだ。推測されたメッセージの全体像はこうだった。「17隻からなるロシア艦隊が、ボスポラスの眼前に居座っている!」

私たちは真っ直ぐに、敵の罠の中へ飛び込もうとしているのだ。ロシア艦隊がボスポラス沖にいるのは間違いなかった。彼らが徹底的に通信を妨害しようとしたことが、その証拠になる。『ゲーベン』がボスポラスから、そう遠くないところにいるのだから、敵もまた近くにいるに違いない。無線信号の強度は、無線士たちにとって信頼可能な指標なのだ。

この重要な情報は、ただちに艦長へ伝達された。まず、艦長は戦闘配置を命じ、実行される。

このとき当直班は砲に取り付いており、他の者はそれぞれ思い思いの場所で休んでいた。夜中じゅう続いた警戒によって疲れていた乗組員には、休養が必要だったのだ。

「戦闘配置!」を告げるけたたましいベルが鳴り響き、眠っていたものは飛び起きた。数秒後には駆け出す足音で一杯になり、すべての乗組員が自分の配置へと急いでいた。

やがて静寂が戻る。『ゲーベン』の準備は整った。

オクメイダンからの報告は、大きな驚きを持って受け止められていた。前夜の出撃の後、私たちは朝にはステニアへ戻り、中断された載炭を完了するはずだったのだ。今、状況はまったく異なっている。ロシア人は、私たちの目論見をがっちりと遮断したのだ。見事な罠と言うべきだろう。

『ゲーベン』は不十分な石炭しか持たないまま、ゾングルダクへ急ぐために高速で突っ走った。再出撃のとき、載炭は始まったばかりで、ほとんど積み込まれてはいなかったのだ。私たちは今、油断なく来るべきものを待ち構えなくてはならない。

いずれにせよ、待ち受けている相手ははっきりしているのだ。ロシアの黒海艦隊の全力、17隻である。目標は『ゲーベン』ただ1隻!

うっすらとした靄のたなびきが、ボスポラスの前に横たわっていた。左舷にはアナトリアの雄大な山々が聳え立っている。すべての目は前方へ向けられていた。敵はどこにいるんだ?

やがてアナトリア海岸の靄の中に、巡洋艦『カグール』の姿が認められた。『カグール』はただちに行動を起こし、回頭してボスポラスの方向へ向かった。

張り詰めた緊張が続く。靄はゆっくりと薄らいでいく。そして、その陰から全ロシア艦隊の姿が現れた。

それは見事な眺めだった。圧倒的な、相手を押し潰すような威嚇に満ちた光景だった。わずかに残っている靄が灰色の巨人たちの輪郭をぼやかせ、靄が消えるにつれて、その姿はくっきりと浮かび上がってきた。

ロシア艦隊は全力で出撃し、ただ1隻のためにじっと待ち伏せしていたのだ。彼らの能力に得点を与えないわけにはいかない。

『ゲーベン』はゆっくりと敵艦隊に近付いていく。もし、ロシア人が私たちとの戦いを望むのであれば、挑戦は受け入れられなければならない。忘れ難い、恐ろしい戦いが、5月10日の朝に行われることになる。

不吉な閃光がロシア艦隊の戦列に沿って走った。海上に砲声が轟く。ほぼ同時に、『ゲーベン』の主砲も発砲していた。最初の砲弾が砲塔から飛び出し、空気を引き裂いて飛び去る。ロシア艦隊の脆弱な部隊は、戦艦列の背後にかばわれている。『ゲーベン』はまず、6隻の戦艦と戦わなくてはならないのだ!

それはあまりに重大な相手だった。『ゲーベン』はまず、6隻の巨人のうち、先頭の2隻を目標にすることにした。全部を一度に相手にすることはできない。賭け率はあまりにも不利だった。

まず、『ゲーベン』は戦いながら彼らをボスポラスへ誘導しようとする。陸上要塞の射程に引き込もうと考えたのだ。しかし、彼らは位置の利益を失うようなことはしなかった。しだいに戦いは激烈さを増していく。『ゲーベン』は全力をふりしぼっていた。

繰り返し、炎の長い舌が砲口から吐き出され、砲弾がロシアの戦列へ向かって飛んでいく。敵も遅れずに撃ち返してくる。戦艦の主砲が発砲炎に輝く。黒海艦隊もまた、手ごわい相手にその持てるすべての力を投入していた。

しばしば『ゲーベン』は、水柱の森の中に閉じ込められた。周囲に落ちる砲弾は、海水を激しくかき回す。発砲閃光が連なり、砲声が繰り返し響き渡ると、狙いを定めた砲弾が目標へ殺到する。『ゲーベン』はまさに、その全存在を賭けて戦っていた。窮地に追い詰められた気高い猛獣さながらに、圧倒的な敵に立ち向かっていた。艦の能率の最大限を発揮して、投げ込まれた過酷な状況にあらん限りの抵抗を試みる。

ロシア艦隊の射撃は正確だったが、まだ一発も命中していない。『ゲーベン』は最良の技能をもって運用されている。

その一方で、ロシア艦隊の2番艦『トリ・スヴィティテリア』から、炎が高く噴き上がるのが観察された。まず一点。戦艦は戦列から離れ、非敵側へ逸れていく。

「1隻減ったぞ!」

しかし、敵はまだ十分な戦力を保持している。そして強い警戒を必要とする事態がもうひとつあった。戦闘が始まったときから、敵の軽巡洋艦『カグール』が『ゲーベン』の側方へ進出しており、弾着観測をしていたのだ。それもあって、ロシア艦隊は正確な射撃が行えるのだろう。

この側方からの観察は、射程の確定を容易にしており、敵は正確な射撃を浴びせかけ、『ゲーベン』は常に水柱に囲まれる状態になった。彼らの射程が足らず、手前側に水柱の列が立ち並ぶとき、敵艦列はまったく見えなくなるほどだった。『ゲーベン』は沸き返る海水のしぶきに覆い隠されている。

当初、『カグール』は無線通信によって観測結果を旗艦へ報告していた。すぐに『ゲーベン』の無線室はこれに強力な妨害を加えたのだが、『カグール』が通信手段をサーチライトの点滅に切り替えたため、まったく意味がなくなってしまった。これの妨害は不可能である。『カグール』によって射程が与えられるため、ロシア艦隊の射撃は非常に正確だった。

戦闘はますます激しさを増していく。戦いが始まってから30分が経過し、時刻は午前7時だった。およそ14000メートルの距離で、『ゲーベン』は全ロシア艦隊と交戦していた。連続した戦闘では、ストックを使い果たした艦に息継ぎをさせ、疲労した乗組員に休養を与えなければならない。

状況を勘案して、私たちは好都合な位置から敵巡洋艦を追い出すために、まっすぐ『カグール』へ接近していった。『カグール』は直ちに定位置を離れ、主力艦隊へ近付いていく。

戦闘は休止し、あたりの空気を震わせ続けていた爆発は静まり、ほとんど不可思議なほどの静寂に包まれた。しかし、この休止は長く続かなかった。石炭の残量は、私たちに戦闘を強制するものだったのだ。『ゲーベン』は状況を突破しなければならない。

再び、さらに激しさを増して、戦闘は再開された。『ゲーベン』は15分の休憩を得ただけで、またしても優越する敵艦隊への挑戦を再開したのである。

両軍に発砲の閃光がきらめき、繰り返される雷鳴が空中を突き抜けていくと、巨大な水柱の列が立ち並ぶのだ。両軍ともが、しばしば自らの発砲煙に覆われ、そのかたまりを突き抜けては、全精力を注いだ戦いが繰り返される。ボスポラス海峡入口沖での、恐ろしくも比類なき戦い。ロシア全艦隊に対して、立ち向かうのは『ゲーベン』ただ1隻のみ!

艦隊の先頭にあった『ヨアン・ツァラトゥウスト』に、命中弾があった。立ち昇る火柱は明確に視認された。『ゲーベン』は奔流のように襲い掛かる砲弾に立ち向かい、確実な戦果を獲得している。

結末へ向かって、戦う力はさらに増していく。砲弾は次々に発射され、揚弾機は休みなく艦底から新しい砲弾と装薬を砲塔へと持ち上げてくる。

突然、強い衝撃が艦全体を揺さぶった。

何が起きた?

命中弾か!?

それとも機雷か?

戦闘配置についている乗組員のすべてが、状況に気を奪われている。外で起きていることのすべてを把握している者は誰もいない。と、言うより、ほとんど誰もが、何が起きているのかを知らないままなのだ。砲手は、照準器を通して外の様子をわずかなりとも知ることができるから、この問題に関してはいくらか恵まれている。

私たちは、艦が傾くであろうことを予測していた。水雷による攻撃は、もうたくさんだった。しかし、不思議なことに何も起きている様子がない。艦は変わることなく戦闘を継続している。

28センチ砲が発射されるときの衝撃は明確で、はっきりそれと感じ取ることができた。

一方私たち無線室は、オクメイダンあるいは『ゲネラル』に乗っているはずのスション提督と連絡をとるべく、全力を尽くしていた。しかし、上手くいかなかった。ロシア側の妨害はそれほど徹底していたのである。

戦闘はさらに20分間継続し、立て続けの砲撃によって海面は荒れ果てていた。直後に発砲は中止され、艦は突然に静かになった。

状況からして、無線室の私たちには、『ゲーベン』が順調に前進していることが明らかだった。次に何が起きるのだろう。

私たちはまったく追い詰められているのだ。ロシア人の見事な計画にはめられてしまった。問題はただ一点に集中している。『ゲーベン』はいかにして捕らえられている罠を抜け出すのか、それだけだった。

最も大きな問題は、石炭の欠乏だった。これはさまざまな状況の中でも最悪の問題だったのだ。艦に残されている石炭は本当に少なかったから、長時間、海上に留まることはできない。どんな手段を取ってでも、ボスポラスに戻らなければならない。しかし、どうやって?

ロシア艦隊は、全力を挙げて妨害するに決まっているのだ。

『ゲーベン』の見通しは暗かった。

こんなことで、私たちは終焉を迎えるのだろうか? そんなことがあっていいはずがない。私たちは、あるいは力ずくででも、あるいは姿を消してでも、生死を分けるこの問題の解決を試みなければならない。ロシア人に捕まってはならないのだ。石炭さえあれば、こんな心配はしなくていいのに!

まったく、石炭は小憎らしい存在である。この角ばった黒い石に、一体どれだけの人間が生死を左右されてきたのだろう。平時においても、これを掘り出すには多くの危険が伴う。そして戦時ともなれば、その欠乏が常に危険を呼び寄せるのだ。

それはまったく、敵の真っ只中にいる軍艦にとっては、最も切実な存在なのだ!

今、戦闘は中断され、私たちは配置を離れることができた。最初の疑問は、ここまでの戦いが艦にどんな影響をもたらしているかで、さらに、これから何を起こすべきか、だった。

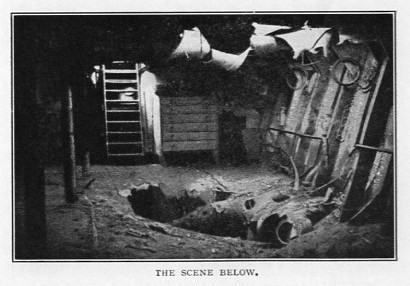

『ゲーベン』には2発の砲弾が命中していた。30.5センチ砲弾が、船首楼の艦首付近に命中していた。砲弾は上甲板を突き抜けたところで爆発したらしく、直下とさらにもうひとつ下の甲板にも損害を与えている。どのデッキにも大穴が開いていた。砲弾は無数の破片となって飛散した。

露天甲板のすぐ下には兵員の酒保があり、その壁にはフルイのように穴が開いていた。何もかもが粉々に破壊されたようだった。最も大きな被害は、破片のひとつが艦首砲塔のターンテーブルを変形させ、旋回できなくしていたことだった。砲塔はどこかが引っ掛かっているらしく、動かすことができなかった。ほんの小さな破片が、大きな結果をもたらしたのだ。

この砲弾による珍事がひとつあった。休憩の後に再び戦闘配置が下令されたとき、艦首発射管室の乗組員の一人が、船首楼の洗面所に取り残されたのである。彼は戦闘配置を告げられたとき、わずかに遅れたために防水扉を閉鎖されてしまい、一人の力では装甲ハッチを開けることができなかった。このため、彼は配置場所へたどりつけなくなり、他へ行くこともできず、その場所へ閉じ込められた形になってしまったのだ。

やがて戦闘が始まり、砲弾の破片が彼のすぐ近くに飛び込んだ。その破片に当たらなかったことは幸運だったけれども、砲弾が爆発したショックとで彼は動転してしまい、精神的に麻痺して自らの存在を報告することができなくなり、そのまま二日間、そこに閉じ込められたままになったのである。

二つ目の砲弾は、左舷の4番副砲砲廓近くの水雷防御網に命中し、炸裂して舷側と防御網に損害を与えた。その爆風は15センチ副砲を押し上げ、砲架から放り出してしまった。

デッキから海面を眺めると、空は晴れ渡り、明るい空が広がっていた。穏やかな海上に降り注ぐ日光は、黄金色のちらちらする光の粒になって広がっていた。

この光景が私たちに対して用意されたものだったとしたら、それがこれほどの危機の最中でなければ、どれほど楽しめただろうか。しかし今は、例えようもないほどのすばらしい光景でさえ、見とれるどころか、それについて考える余裕もなかった。それはけっして、私たちを元気付けてくれるものではなかったのである。

分厚い煙を吐き出しながら、ロシア艦隊は私たちの後方にぴったりとついてきている。冷静に見れば、一団となって水平線を覆うように展開し、全速力で走っている巨艦の列は、すばらしく鮮明な一幅の絵画のような光景である。

彼らにとっては、長く待ち望んでいた日がついに訪れたわけだ。彼らは今、『ゲーベン』をがっちりと捕まえている。

一方、『ゲーベン』は何をしようとしているのだろうか。おそらくセヴァストポリへ向かっていると思われる。だが、そこで何をしようというのだろう。ロシア艦隊との戦闘を放棄し、セヴァストポリの要塞と撃ち合おうとしているのか?

私たちの行動は、ロシア人には奇妙に見えたことだろう。彼らは私たちの巧妙な策略に気付いていなかった。それは自暴自棄になったゲームの敗者が、ほとんど可能性のない最後の大ばくちにすべてを賭けるような、まったくの向こう見ずと思えたに違いない。

しかし、状況はそれ以外に可能性を見出させなかった。それがどれほど馬鹿げた行動に見えたとしても、そこには冷徹な計算があり、冷静な判断だったのだ。私たちは、彼らの用意したゲームのテーブルをひっくり返すのだ。

相手を罠にかけるのは、『ゲーベン』の番なのである。ロシア人は私たちを罠にかけたのだが、『ゲーベン』はその一枚上を行こうとしているのだ。

中程度の速力で、『ゲーベン』はまっすぐセヴァストポリに向かっていた。指揮官であるアッカーマン艦長の計画では、『ゲーベン』が夜の間にロシア艦隊を振り切り、ボスポラスに戻るものだった。もう一晩を洋上で過ごすのは、残りの石炭の量からして無理である。

このほとんど不可能とも思える計画を現実にするためには、まずロシア艦隊を誘い出し、戦いの場所を十分にボスポラスから離す必要がある。もし、それが実力によって行えないのであれば、策略によってなされなければならなかった。それゆえ、『ゲーベン』はセヴァストポリを目指しているのだ。

ロシア艦隊は、まず『ゲーベン』を追跡してくるだろう。追跡だけで満足してくれれば言うことはない。ロシア艦隊の司令官は、私たちがセヴァストポリを砲撃するつもりだと考えたに違いない。

これが現実的だったのは、『ゲーベン』が彼らより速いため、ロシア艦隊に先行して目的地へ到着でき、ロシア戦艦はこれを妨害できないことだった。しかし、私たちにセヴァストポリをどうこうしようという考えはなかった。『ゲーベン』には、他に目論見があったのだ。

最初から、『ゲーベン』はロシア艦隊をボスポラスから引き離すためだけに、後を追わせていたのである。14時には運命を左右する瞬間が訪れる。その時刻こそが、ロシア全艦隊の右か左の射程外を大きく迂回して、『ゲーベン』が敵に先んじつつ確実にボスポラスへ戻れるようになるタイミングなのである。現在の石炭残量では、これがギリギリだったのだ。

もし、計画が単純に成功するなら、事は簡単である。私たちは追跡者を置き去りにすることができる。しかし、敵が計画に乗ってくれなければ、『ゲーベン』にとってありがたくない状況に陥るだろう。

どんなに希望的な観測をしても、黒海にある中立国、ブルガリアもしくはルーマニアの港にたどりつくのがやっとになるのだ。もしそうなれば、ロシア艦隊は港の出口を封鎖するに決まっている。それでは、彼らが戦力の優越を最大限に利用できる状況になってしまう。

『ゲーベン』が出て行けば、中立地帯の外側で待つ彼らに粉砕されるしかない。敵艦隊の脇をすり抜けるときに、よほどの幸運がなければ、それは現実になるしかない問題だった。

『ゲーベン』がセヴァストポリを目指していると知ったとき、ロシア人はほくそえんだに違いない。事は彼らにとって、より容易に片付くように思われるからだ。彼らはただ獲物を後ろから狩り立てていけばいいだけであり、怨み重なる装甲巡洋艦は、双方の火力に挟まれて討ち果たされるだろう。二つの砲列が容赦のない砲弾を叩きつけ、『ゲーベン』は永遠に海底へと姿を消すことになる。

前方にはセヴァストポリの地獄が待ち、後方からは黒海艦隊が追ってくる。間にいるのは『ゲーベン』ただ1隻なのだ。

一方私たちは、午前中に感じ取られた船体に何かがぶつかったショックについて、原因を探していた。そのとき、左舷側に水柱が立ち上がるのは観測されていたけれども、応急班はどこにも浸水はないと報告してきている。この衝撃と水柱は、いったい何だったのだろう?

私たちは当惑させられるばかりだった。

5月10日の太陽は、雲ひとつない空への上昇を終わり、下降線をたどりはじめる。強烈な熱線に炙られながらも、海面は鉛色に暗くよどんでいる。『ゲーベン』は天空のきらめきと、海面に反射する光の舞踏の中を進んでいく。見張りは鋭い眼差しで、後方を追ってきているロシア艦隊を見詰めている。

重要な瞬間が近づきつつある。緊張は高まり、やがて頂点に達しようとしていた。私たちは無事に根拠地へ戻れるのだろうか。あるいは・・・皆の間で、どれほどこの質問が繰り返されただろうか。

時刻は12時を過ぎた。まだ決断のときまで2時間が残っている。ロシア艦隊では、時間は飛ぶように過ぎ去っているだろう。

後方を追ってくる全ロシア黒海艦隊は、眺めるだけであればすばらしく印象的な絵画のようでもある。艦隊は綺麗に一列に並び、17隻の長い列を作っている。

哨戒にあたっていたトルコ水雷艇からの報告を受け、オクメイダンは敵の正確な数を知らせてきていた。戦艦、巡洋艦、駆逐艦、水雷艇、掃海艇、潜水艦、機雷敷設艦、それに対するのは『ゲーベン』ただ1隻!

使用済みになった主砲弾の薬莢は、船首楼、中央部、艦尾甲板に積み上げられている。その数は、『ゲーベン』がボスポラスへ戻ろうとして、どれほど激しい戦いを行ったかを雄弁に物語っていた。すでに戦闘中に廃棄された薬莢のいくつかは、艦外へ転がり落ちていた。

しかし、残った薬莢を捨てるわけにはいかない。その素材は、コンスタンチノープルでは常に不足している貴重な軍需材料であり、再利用できるものなのだ。

私たちは速力を調整し、ロシア艦隊がついてこられるだけに抑えていた。追跡はすでに数時間に及んでおり、彼らは刻一刻とボスポラスから遠ざかりつつある。まもなく私たちは、彼らを十分にボスポラスから遠ざけることになる。『ゲーベン』が彼らの強力な火力をかわすべき瞬間は近付いている。

すでに機関室には、最大速力に必要な蒸気を用意するよう命令が出されていた。『ゲーベン』はその瞬間を待ち、全身にバネをためて緊張しつつ、かすかに震えている。

13時になった。何か動きがある!?

見張りからの報告では、敵戦列の先頭艦が左回りに旋回しているという!

驚いた! ロシア人はこちらの企みに気付いているのだ。彼らは、それまでの針路で進み続けることに不安を感じたに違いない。彼らは私たちが考えているほど、状況に固執していないのか。

ロシア艦隊は確実を期するために行動を起こし、向きを変えてボスポラスへ戻ろうとしている。そこにいれば、私たちがいずれ戻っていかなければならないと知っているのだ。

敵から見れば、この運動は私たちの目論見に水をさすものであるはずなのだが・・・

だが今、この瞬間にロシア艦隊を出し抜くチャンスが生まれた。私たちは14時まで待つつもりだったけれども、敵はたった今、それをするように強制してきたのだ。『ゲーベン』の操舵装置に、取り舵一杯が命じられる。今が、まさに決定的な瞬間なのだ!

私たちに行動の優先権があったなら、状況はさらによかったのだろうが、ロシア人が先に向きを変えたために、対応には選択の余地がなくなっていた。残された手段は、ロシア艦隊を一気に追い越してしまうやり方しかなかった。

もし、ロシア艦隊が順次回頭をするならば、チャンスが残されている。しかし、もし、一斉回頭するならば、切り抜けられる望みはあるまい。『ゲーベン』の退路は断たれてしまうだろう。それは生死を分ける一瞬だった。

新しい競争が始まり、艦内には緊張と共に興奮がみなぎっていた。

さあ、勇敢なる古参兵『ゲーベン』よ、今一度その実力を見せつけろ!

鋼鉄の肺よ、猛然と回転するタービンよ、我らに生命をもたらせ!

ほどなく『ゲーベン』のエンジンは、その最高速力を達成していた。タービンのうなりはかつてなく高まり、8万馬力が『ゲーベン』を飛び上がらせんばかりに加速していく。エンジンは轟音と共に回転し、スクリューは後甲板を猛烈に振動させている。かつてないほどの力が、艦から溢れ出していた。

すべての能力は速力のために集中されている。艦尾は水面すれすれまで沈下し、後部砲塔は上甲板に打ち上がってくる海水に洗われている。押しやられた海水は後方に巨大なうねりを築き、泡を吹き散らして海水を煮え立たせているかのようだ。

持ち上がった艦首は投げ出されるように海面を越えていく。船首波は船体に沿って沸きかえり、弾き飛ばされるように離れていく。

回転するタービンは、『ゲーベン』のすべてを前へ前へと押し出し、艦全体を震わせている。今、『ゲーベン』はまるで全速力で突っ走るモーターボートのように、すばらしい速力できらめく海面を切り裂いていく。

すべての目はロシア艦隊に釘付けになっていた。彼らはどうしている?

敵艦隊の次の運動が、食い入るように見詰められていた。

ああ、ありがたい!

彼らは先頭から順番に向きを変えている!

その様子を横目で見ながら、『ゲーベン』は競走馬のように全速力で突進していた。気の狂ったような速力のおかげで、『ゲーベン』はほどなく敵の戦艦隊に並んだ。

見る間にそれを追い越していく。べらぼうに貴重な一瞬!

距離はほんの1万メートルでしかない。かつて私たちは、敵にこれほど接近したことがなかった。発砲は行われなかった。艦の能力のすべては推進に集中していて、突破に全力が注がれているのだ。『ゲーベン』はその瞬間、砲撃のことは一切忘れ、ほんのわずかでもボイラーの力を削ぐことがないよう、全力を傾注していたのだ。

奇妙なことに、敵戦艦隊はその短い射程を利用しようとしていなかった。ロシア艦隊司令長官のエベルガルト提督は、「悪魔の船」が彼の艦隊全部を追い越し、置き去りにしていく状況を見て、言葉を失っていた。

彼は『ゲーベン』が実行するであろう計画を、およそすべて予測していたのだ。しかし今、自分たちを追い越していく『ゲーベン』は、超自然的な存在であり、言葉に言い表せない幽霊のような存在であったに違いない。

息をも継がせぬ緊迫感の中で、競争の映像が次々にコマを進めていく。無言のままに、成功の賞状が一枚ずつ積み重ねられていく。あとはただ、ボイラーが持ちこたえてくれることを祈るのみだった!

ほんの一人の失敗でも、私たちすべての運命が閉ざされるかもしれない。しかし、すべては順調に作動していた。それぞれの部品は過大に要求された試練に耐えている。少しずつ、『ゲーベン』は敵から離れていく。まもなく目論見は達成される。

『ゲーベン』はまさに、危機を乗り切ろうとしている。今、先頭の艦に並びかけたところだ。『ゲーベン』は危機を乗り越えつつある。ロシア艦隊の周りをぐるりと回る、私たちのパレードは幸運のうちに終わろうとしている。

目の前に起きている現在の状況が、私たちに理解を染み渡らせていく。私たちは幸運に感謝し、なお一層すばらしいものに見えている自分たちの艦を、あらためて見回すのだった。幾たび、私たちは『ゲーベン』のエンジンに助けられているのだろう。またしても『ゲーベン』の機関室は勝利を得たのだ。破滅への崖っぷちから、見事に身を翻して脱出したのである。

この恐ろしい競争において、『ゲーベン』は1912年の公試のときに記録された速力を超えていた。『ゲーベン』は以前、イオニア海で同じように速力を発揮していたが、そのときにはイギリス艦を振り切ることが問題だった。この競争のとき、『ゲーベン』の速力は30ノットに達したという。今、私たちはロシア人の罠から脱出していた。

それは、これまでで最も成功に近付いた一瞬だったのだが、彼らはまたも黒星を増やしたのだ。『ゲーベン』を破壊するのは、およそ容易なことなどではない。

私たちは今、行動の自由を回復して速力を落とし、ロシア艦隊との距離を保っている。彼らはしばらく後方を追従してきたものの、15時になってようやく諦め、きびすを返してセヴァストポリへと帰っていった。

まだ数隻の駆逐艦がついてきていたけれども、主力は追跡を断念したのだ。

私たちは達成感に酔っていた。こうした追跡や小競り合いは、普段の退屈をまぎらわす絶好の事件なのだ。『ゲーベン』はまっすぐにボスポラスへ向かっている。日が暮れる前にステニア入江に入ってしまいたい。

『ブレスラウ』に連絡を取り、『ゲーベン』を出迎えるのと水雷艇や掃海艇にボスポラス入口の安全を確保させる命令が送られたとき、すでに太陽は西へ傾き、17時を過ぎていた。どうせロシア人は、ボスポラス沖に機雷を撒いているに違いないのだ。

|

★参考 |

|

★参考 |

●ドイツ/トルコ海軍

1915年5月9日朝、ロシア海軍は『ゲーベン』の帰港直後の状況を利用しようとしたらしく、『カグール』がグレグリ (ゾングルダクから西へ30キロメートルほどの小港) に砲撃を加えた。通報を受けて13時に再出動した『ゲーベン』に対し、『カグール』は昼前に退散し、14時25分には現地から『ゲーベン』に敵襲が中断したと通知があった。

『ゲーベン』のアッカーマン艦長は、敵が翌朝も同様の攻撃を行うだろうと予測し、これを捕らえるためにその夜は洋上で待機し、待ち伏せする形になった。

翌10日早朝、ボスポラス沖で哨戒中の駆逐艦『ヌムネ』は、北方に煤煙を発見してこれに接近、5時40分にロシア主力艦隊発見を通報した。やがて7時30分、『ヌムネ』の無線通信によってボスポラスへ戻ろうとした『ゲーベン』は、西北西にロシア艦隊を発見する。

7時50分から、距離16000メートルにて砲撃戦が始まり、一時は14500メートルにまで接近したものの、『ゲーベン』は8時12分に戦闘を打ち切り、北方へ退避した。ロシア艦隊はこれを追跡し、12時過ぎまで『ゲーベン』を追ってきている。

12時35分、ロシア艦隊は東に針路を変え、これを見た『ゲーベン』もそれに倣ったが、ロシア艦隊がボスポラスへ引き返すのではなく、そのまま東へ定針したので、旋回を続けて針路を西に取り、距離を保ったまま反航する形になった。

この行動に対し、ロシア艦隊はとっさに追撃する艦隊運動が行えず、速力を上げた『ゲーベン』は、ロシア戦艦隊との距離を18000から2万メートルに保ちつつ、回り込んでボスポラスへの退路を確保する。反転してしばらくは『ゲーベン』を追っていたロシア艦隊も、追跡に望みなしと見て14時10分には針路を北へ戻し、帰路についた。

『ゲーベン』も16時20分には、迎えに出た『ブレスラウ』ともども帰港している。

この戦闘において『ゲーベン』は、少なくとも2発の命中弾を受けている。1発は艦首上甲板に命中し、左舷前部に大穴があいたが、火災、浸水ともなく、大きな損害にはなっていない。もう1発は、左舷中央部の舷側装甲に命中し、水雷防御網とその格納棚に若干の被害が出ている。また、この爆風によって副砲の1門が持ち上げられ、砲架から外れてしまった。3発目の命中弾を述べている資料もあるが、2発目との重複があるようにも見える。

『ゲーベン』からの観測では、ロシア側に3発の命中が確認されたとしているが、ロシア側には明確な記録がなく、命中弾はなかったとされている。

|

★参考 |

★参考

駆逐艦『ムアベネト』の活躍

5月12日夕方にダーダネルス海峡内のチャナクを発進した駆逐艦『ムアベネト』は、ガリポリ半島に沿って西へ向かい、12日19時40分にはズアンデレ湾のゾガンリ要塞下に到着した。指揮官のフィルレ大尉 (ドイツ人) は、前日日中に対岸から敵情を観察しており、明確なイメージを持っている。

ガリポリ半島先端のすぐ海峡側にあるモルト湾は、連合軍戦艦の常駐場所であり、付近のトルコ砲台は破壊されるか制圧されていて、ナローズの主力砲台からは射程外もしくは死角にある。この夜はここにイギリス戦艦『ゴライアス』と『キャノパス』が投錨しており、海峡内では駆逐艦隊が哨戒を行っていた。

『ムアベネト』は13日0時30分に湾を出て8ノットで進行、哨戒の敵駆逐艦とすれ違うものの気付かれず、陸上の敵兵から発見されたようだったが、警報は発されなかった。

1時10分、発見した敵戦艦に対して射撃位置につくため岸から離れる。

1時13分、最も近い敵艦から敵味方識別信号が探照灯によって発信される。ただちに同じ信号を返信すると、敵はさらに繰り返し信号を送ってきたので、同様に返信する。このとき距離は100メートルしかなく、『ムアベネト』は艦首より魚雷を発射、続いて中部、後部からも魚雷を発射した。

敵は三度目の誰何信号を発するが、すぐに最初の魚雷が命中、少なくとも2発が爆発している。敵艦が大傾斜するのを見て『ムアベネト』は反転し、海岸近くに身を潜めると、そのまま撤退し、2時にはズアンデレへ戻った。さらに敵が『ムアベネト』の存在に気付いていないようなので海峡内へ進み、発見されることなく5時にはチャナクへ帰還している。

沈没したのは『キャノパス』級の戦艦『ゴライアス』で、1900年の就役になる旧式戦艦だが、かなり急速に沈没したため、乗組員の大半は脱出する暇がなく、500人以上が戦死したとされる。

『ムアベネト』は、排水量765トンの1910年ドイツ、シーヒャウ社製の駆逐艦で、45センチ魚雷発射管を3門装備している。最大速力は32ノットだが、この頃には26ノットくらいしか出せなくなっていたという。

指揮官以下、ドイツ人乗組員は士官2名、下士官、兵15名とされる。これには、ドイツ人23名、トルコ人89名という数字もある。

連合軍側は、『ゴライアス』以外が『ムアベネト』を発見していなかったため、この攻撃がいかなる手段によって行われたのかを推測できず、潜水艦の可能性も考えられ、さらには前述の水雷艇『ディムールヒッサル』の出撃も感知できていないことから、監視体制に根本的な問題があると判断して泊地そのものを放棄し、撤退してしまう。

★参考

水雷艇『ディムールヒッサル』の襲撃作戦

『ディムールヒッサル』は、1907年にフランス、シュナイダー社で建造された水雷艇で、排水量97トン、26ノット、45センチ魚雷発射管3門とされる。発射管は艇首に固定式1門、後部に連装1基を装備していた。この連装発射管は、並べられた2門がそれぞれ前後逆向きになっていて、両方を同時に同じ目標へ向けることはできない。

1915年には、速力は最大16ノット程度に低下していたとされ、36名の乗組員中、ドイツ人は4人だけだったという。

この艇は1915年3月7日にドイツ人大尉フリックスの指揮によってチャナクを出撃し、海峡を抜けてエーゲ海へ入ると、大きく反時計回りに巡航してギリシャ本土にまで接近、その後小アジアのスミルナへ入った。ここでイギリスの巡洋艦を発見して攻撃したものの、魚雷は命中せず、続いて貨物船へ向けて魚雷を発射、命中させたが貨物船は沈没しなかった。

魚雷を使い果たした同艇はイズミットで補給を受け、鉄道で運ばれた魚雷を受け取った。ここで積み込んだ3本の魚雷も敵艦に向けて発射されたものの、命中したものはなく、戦果は少なかった。最終的に連合軍の駆逐艦に追われ、ギリシャ領チオス島に擱座して、船体は乗組員により爆破され、さらに連合軍によって完全に破壊されている。

このわずかな戦果というのは、連合軍の軍隊輸送船『マニトウ』 Manitou を発見してこれを攻撃した際に、発射した2本の魚雷は命中しなかったのだが、目の前から発射された魚雷に驚いた兵員が、先を争って海へ飛び込んだために100人ほどが溺死したというものである。

魚雷の命中が確認されながらも沈没しなかった貨物船は、鹵獲されたドイツ船『アンネ・リックマース』 Anne Rickmers で、積荷が木材だったために爆発の衝撃が吸収され、大被害にならなかったようだ。

命中しなかった魚雷は、いずれも必中と言えるような距離から発射されており、その航跡が確認されたものでは発射直後から斜進して目標を逸れたとされるので、魚雷そのものの故障か、整備不良が原因なのだろう。

『ディムールヒッサル』は古代の城の名である。

前へ

前へ

|

次へ

|

士官室へ戻る

士官室へ戻る

|