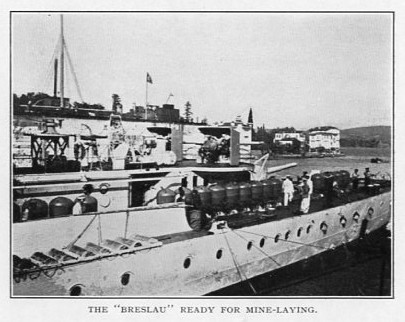

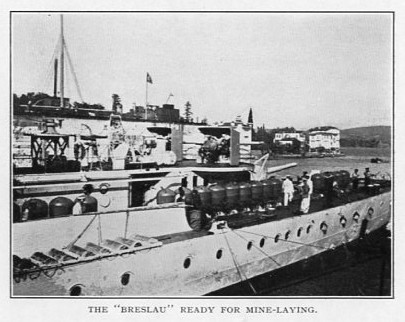

『ブレスラウ』甲板上に積載された機雷

|

ゲーベンが開きし門 第四部・第二章 The Goeben opens the gate : part 4 : chap.2 |

第2章・黒海の嵐

■"Two lone ships"より

私はこのとき、黒海への出動に対して待機せよという命令を受けており、2週間ばかりオスマニエの無線局へは戻れずにいた。今回は『ブレスラウ』に乗務するはずだった。

ボートが私を乗せて軽巡洋艦に横付けしたとき、奇妙な感触があった。艦に何か異常を感じたのだ。艦尾の上甲板は、その全体がずらりと並んだバスケット型のビーチチェアで覆い尽くされているように見えたのだ。近くへ寄ってみてようやく、私はその正体を理解した。それはロシア人へのプレゼント、機雷だったのである。

『ブレスラウ』は19時に出港し、黒海へと向かった。速力を上げていくうちに、穏やかな、暖かい秋の夜が訪れた。軽巡洋艦は暗闇の中を滑るように進んでいく。この速力では海面の擾乱が激しく、驚かされた夜光虫が輝きを増して、舷側を光で洗うように渦巻きながら通り過ぎていく。

夜明けまでにケルチ海峡へ到達し、アゾフ海の入口に機雷を撒こうと計画されていた。作業は夜明けまでに終わらせなければならない。すでに『ブレスラウ』は、セヴァストポリやその他のロシア海岸の沖に、何度も機雷を撒いてきている。夜間航海は何事もなく過ぎ去っていく。敵の兆候はどこにもない。

翌朝未明、午前5時半に『ブレスラウ』は目的地へ到着し、「卵を産み」はじめた。作業は非常に素早く行われ、機雷は巡洋艦の艦尾から、一定の間隔で投下されていく。ほんの1時間で作業は終わり、ケルチ海峡は機雷で封鎖された。

『ブレスラウ』が帰途につく頃、私たちはその機雷が、たくさんのロシア船を空中高く吹き飛ばすことになるとほくそえんでいた。

このとき、『ブレスラウ』は砲を換装しており、10.5センチ砲は15センチ砲に強化されていた。これは全般に好ましく受け止められていた。今なら、必要とあれば軽巡洋艦にも立ち向かえるし、近付く駆逐艦は命知らずということになる。何も知らないでいる奴らに、思い知らせてやることができるのだ。

『ブレスラウ』はボスポラスを目指し、午前中いっぱいゆっくりとした速力で進んでいた。午後早くに、ロシア語の無線が傍受された。どうやらロシアの黒海艦隊が出動したらしい。奇妙なことに、『ブレスラウ』がボスポラスへ近付くと、敵の無線はさらに発信強度が増してきたのである。おそらくロシア艦隊は、ボスポラスからそう遠くないところにいるのだろう。慎重にならなければならない。

『ブレスラウ』は海峡の入口へと近付いていく。すでに岩だらけの海岸が視界に入ってきている。ステニアへ戻るまでに、もうそれほど長い時間はかからない。私たちが、作戦を上首尾に終えたことを祝っていたとき、状況は突然ひっくり返った。

東方に怪しい煙が発見され、やがてそれはロシア黒海艦隊であることが識別される。すでに警戒態勢にある彼らは、『ブレスラウ』が出動しており、ちょうど戻ってくるころのはずだと知っていたに違いない。敵艦隊はボスポラスへ向かって押し寄せてくる。

なんてこった。状況は急激に変化している。私たちは可能な限りの速力で、ステニアへ戻らなくてはならない。なんとしてもやり遂げなくてはならないのだ。今の『ブレスラウ』には、ロシア艦隊と追いかけっこをしながら、もう一晩海上を走り回るだけの燃料がない。

ロシア艦隊はぐんぐん接近してくる。

なるほど、彼らは『ブレスラウ』を根拠地から切り離そうとしているのだ!

じっくり考えている暇はなかった。それはすべてか無かの問題になっている。上手く通り抜けてしまえば、すべてが完全なままに保たれる。その一方、突破が失敗すれば戦艦の強力な砲弾によって、艦の底まで撃ちぬかれるだろう。

状況の中で最悪の部分は、ロシア艦隊が機雷堤のない方向から向かってきているということだ。彼らの鼻先をかわしてボスポラスへ到達するためには、自分たちが築いた機雷堤の上を突破するしかない。これはおよそ楽しくない試みになる。しかし、近付いてくる敵は、他の選択肢を残してくれないようだった。

『ブレスラウ』は全力をふりしぼっている。艦は一瞬へ向かって凝縮していく。そして打ち出された矢のように、輝く海面を突き抜けていくのだ。エンジンはうなりを上げ、力強い、脈打つ息吹が艦を推し進めていく。

艦首の跳ね上げるしぶきは雲となって艦を覆い、乗組員は次の瞬間に来るべきものを待ち構えているしかない。どの顔も緊張し、恐怖に包まれていた。それはやけくそに近い冒険だったのだ。死を拒みながらも、私たちは来るべき衝撃に備え、張り詰めたままに待っていた。この瞬間にも、恐ろしい爆発が終わりをもたらすかもしれない。

しかし、十分に奇妙なことだったのだが、『ブレスラウ』の突進に対して何も起きなかったのである。この奇跡は、『ブレスラウ』が高速力で突っ走ったために大きな艦首波が生まれ、それが機雷を押し退けるように作用したのだろうと解釈された。

ロシア艦隊は『ブレスラウ』の突進を見て、速力を減じ、大きく落伍していた。彼らは『ブレスラウ』の舷側に水柱が上がり、致命的に傷ついて沈んでいくだろうことを期待していたのだ。なんという刺激的な見世物だろう!

自分たちの手でし損ねたことを、私たち自身の機雷に委ねたのだ。彼らは、私たちが築いた機雷原の位置を熟知しており、『ブレスラウ』がその真上を通り抜けたことを知っているのだ。そうでないのなら、彼らは同じ場所を通り、砲撃によってカタをつけようとしたはずである。

結局、ロシア人の願望は身を結ばなかった。驚くべき幸運を背負った『ブレスラウ』は、一気に海峡の入口へ近付き、速力を落とさないまま進入していった。

数分の後、私たちを支配していたあまりにも強すぎる緊張は雲散霧消し、開放感があたりを覆っていた。『ブレスラウ』は、まったく損害なしに機雷原を突破した。ほどなく、艦は金角湾へ到着している。

この興味深い体験は、退屈な無線局で繰り返し語られることになった。

しかし、私がまた乗艦を命じられるまでの期間は、それほど長くなかった。10月の終わりに、私はステニアの『ゲーベン』へ戻ったのである。出港は午後だった。すでにロシア艦隊は、ゾングルダクへの攻撃を目論んで出撃しているという。

『ゲーベン』は翌日の夜明け前に目的地へ着いてしまわないよう、ゆっくりとした速力で進んでいく。見張りは、夜の闇に穴を開けようとしていたけれども、何も見えはしなかった。その一方で、無線室の私たちは、ロシア艦隊の強い無線を傍受している。敵艦隊は間違いなく海上にある。またも私たちは、十分な警告を受けたのだ。聞きつけたすべては、無線室から艦橋へと送られている。

しかし別な理由で、この航海は楽しいようなものではなくなりそうだった。空はびっしりと灰色の雲に覆われ、今にも降り出しそうだ。黒海の海面は荒れてきており、『ゲーベン』といえども険しい波に揺さぶられて、大きなローリングを繰り返している。

灰色の夜明けの中で、私たちは目的地からそう遠くないことを確認した。ロシア艦の気配がないことは奇妙だった。おそらく、彼らもまた『ゲーベン』を揺さぶっている風に捕らえられており、いかにも彼ららしく、天候の悪化を嫌って引き上げたのだろう。

午前8時、『ゲーベン』はアナトリア海岸、ゾングルダクの沖に到着した。無線室では、ロシア艦隊の無線が弱まり、離れていっているらしいことに気付いた。まったく奇妙な話だ。何もせずに引き上げるなら、ロシア人はいったい何のために出撃してきたのだろう。その理由はまもなく明らかになった。

私たちはしばらく、この小さな港の沖をクルージングしていた。そして10時ころ、ボスポラスへ戻るように針路を変えている。そのころ天候はますます悪化しており、波が高くなって、正午頃には、予想され得る最大級の嵐に捕まったことがはっきりとした。

艦は大きなローリングと共に不規則な傾きを生じ、深い波窪に捕らえられたかと思えば、次の瞬間には巨大な海水の塊の上へと投げ上げられた。激しい横揺れは言うに及ばず、縦揺れと上下動もひっきりなしで、まるで踊っているかのようだった。

私たちが、これこそ最高潮と確信するや、海はさらに暴力的になるのだった。北からの暴威は、私たちをかつてない苦難に突き落とした。風はますます強くなり、風力11を記録している。その風は強烈に海面へ叩き付けられ、海を沸きかえらせる。

インクで染めたような波の壁の上で、白い泡が羽飾りのように飛び散る。巨大な波が押し寄せてくる。露天艦橋の人員は司令塔へ退避せざるを得なくなり、上甲板の乗組員も戦闘時の位置か甲板下に保護を求めなければならなかった。

見たこともないほどの巨大なうねりが『ゲーベン』を捕まえ、軽々と持ち上げると、深い海水の谷間へ投げ落とす。上甲板は完全に海水で覆われ、海水は猛烈な勢いで構造物に打ち付ける。

だが艦は戦闘に備えて整頓されており、ボートは搭載されていなかったから、流されるものはない。そういえばボートは、メッシナ脱出のときに『ゲネラル』に預けたままで、それっきり見たことがないような気がする。いずれにせよ、この嵐の中では、どんなボートも残ってはいないだろう。

ときおり、上部構造物までもが波としぶきに覆われて見えなくなり、まだ浮いているのが不思議なほどになった。私たちは、真北から吹き付ける風が巻き起こす、名に聞こえた黒海最悪の嵐に捕まってしまったのだ。高い波は容赦なく上甲板を駆け抜け、艦首にかぶさった青波は、排水孔 (スカッパー) など笑い飛ばして逆流してくる。

海水は、およそどんな隙間でも見つけて、どこからでも艦内へ入ってきた。なかでも15センチ砲の砲廓は最悪であり、塞ぐことのできない砲門から容赦なく海水が浸入してくる。右舷砲廓はすでに、膝まで水に浸かっている。排水孔など何の意味もなかった。流し込まれる海水の量は、そんな小さな穴でどうにかできるようなものではないのだ。そこの乗組員は膝まで水に浸かりながらも、なすべきことに立ち向かっていた。

波が途切れなく乗り越えてくるので、船首楼甲板はまったく見えなくなってしまっている。もし、ここに敵艦隊が現れたら、いったいどういうことになるのだろう。その疑問を考えずにはいられなかった。

戦闘になれば、彼らは『ゲーベン』と平行に進むかもしれない。もし、ロシア艦隊が北側にいて、『ゲーベン』と平行に進んでいた場合、ロシア艦の左舷砲門は風下を向いていることになる。それならば『ゲーベン』を狙うことは可能であろう。これほどに荒れた海にあっても、砲を運用することは、できないことではあるまい。

しかし『ゲーベン』には、風上へ向いた右舷側から射撃を行うことは不可能であり、一発たりとも撃てないに違いない。海水は抗しがたい力で砲門を突き抜けてくるから、うっかりすれば砲そのものが砲座からもぎ取られてしまう。

だが、少なくとも私たちは今、敵に直面する不運だけはまぬかれていた。ロシア人はまったく姿を見せなかった。なるほど彼らは、朝のうちにこの嵐の兆候を感じ取り、さっさと逃げ出していたのだ。

彼らは、私たちよりもはるかによく黒海の性癖を知っており、『ゲーベン』を捕まえた凶悪な嵐から素早く逃れて、セヴァストポリの安全な海面へと引き上げたのだ。

まるで制御を失ったかのような天候との戦いは、およそありがたくない出来事だった。確かに私たちは、何度も黒海の嵐を切り抜けてきている。しかし、これほどの強烈さは味わったことがなかった。海はまさに、言葉の示すままに生きていた。

自然の巻き起こす無自覚の、それでいて悪意を持っているとしか思えないさまざまの要素が、ちっぽけな人間に襲い掛かってくる。

私たちはバケツで右舷砲廓の海水を左舷へ移そうとした。その作業そのものは保護された場所で行えたし、ずらりと並んだ乗組員は、次々にバケツを手渡しして送っていった。私たちはこの方法で、右舷の砲廓にたまった海水を左舷側の排水孔から捨てようとしたのだが、努力はまったく無意味だった。右舷側の波はますます高くなり、すべての制御を乗り越えてしまう。

海水は砲廓から揚弾筒を通って侵入し、遮蔽された通路を流れ、排水管から溢れてボイラー室にまで流れ込んできた。バケツを持った乗組員は、ほうほうの体で追い出されるしかなかった。

では、どうする?

私たちは流れ込んでくる海水に立ち向かおうと、別な手段を考え出した。『ゲーベン』は16点回頭し、破壊的な波を打ちつける海に左舷側を向けた。これによって右舷の砲廓は波浪からかばわれ、たまった海水は排水孔から流れ出していく。

流れ出させるために若干の時間を置き、『ゲーベン』は再び向きを変えて右舷を北へ向ける。そうして右舷の砲廓が水浸しになる間に、左舷砲廓から海水を流しだすのだ。

たけり狂う自然との闘いは、4時間に渡って続いた。乗組員は精一杯の抵抗を見せたけれども、やがて疲れきってしまう。

ようやくに、猛烈な海はいくらか静まってきたように思われた。さしも獰猛な嵐も、衰えを見せはじめている。脅威が峠を越えたと思われたとき、それぞれは安堵のため息を漏らした。乗組員の中で最も洋上経験のあるベテランでも、これほどの嵐は体験していないと言っていた。

この同じ嵐は、コンスタンチノープルで編成されていた半コ戦隊の潜水艦隊の中に、興味深い物語を生んでいる。その潜水艦がたまたま海に出ていたときに、この嵐に出会ったことがそもそもの不運だった。潜水艦は嵐の猛威を避けるために潜航し、そのまま海中に留まっていたのだが、あまりにも嵐が長く続いたため、酸素が不足して潜っていられなくなったのである。

浮上した潜水艦は猛烈な波浪に翻弄され、巨大な波と強風にもてあそばれるようにして、アナトリア海岸へ吹き寄せられた。動力の乏しい潜水艦は嵐に抵抗する術を持たず、半分沈んだような状態で大波に捕まり、陸の上に放り出されてしまったのである。

これこそ、黒海の嵐がどれほど強烈かの証拠に他ならない。小さな船では、安全な港や入江に逃げ込めなかったとき、非常に厳しいことになるのだ。

彼らにはチャンスがなかった。状況はどうしようもなく、乗組員には潜水艦を再び海上へ持ち出すことは不可能だった。最大限の努力として、外し得るすべての部品を陸上に移すのが精一杯だった。

この不本意な出来事の4日後、接近したロシア駆逐艦は陸の上にある潜水艦を発見し、好適な獲物として好きなだけの砲弾を撃ち込んでいったから、あとに残った潜水艦は、単なる残骸でしかなかった。

『ゲーベン』は今、少しずつボスポラスへ近付いている。しかし、嵐によって係留索を切られた機雷が浮遊している恐れがあるため、過度の接近を避けて天候の回復を待つことになった。

嵐は午後遅くまで続いた。ようやく静かになった海面を進みはじめて、私たちは悪夢のようだった冒険を思い返すのだった。ボスポラスに無線で連絡を取り、掃海のための水雷艇を2隻派遣するよう、命令が発せられた。この航海は、およそ意図したものとは180度異なる結果になっていた。

私たちは、明白な敵であるロシアの黒海艦隊のほかに、黒海の自然という、より危険でありうる潜在的な力を意識させられたのだ。最後の命令は、翌日の載炭の準備として、艦を整頓することだった。そして私は、翌朝オスマニエへ向かったのである。

再び、無線室のいつもの任務が始まった。無線室では、通信に現れるロシア艦隊の行動が慎重に、かつ綿密に調査されて、その一方で一般的な報道を含む、すべてのロシア語通信が翻訳された。すべての報告は、オスマニエから有線ケーブルで『ゲネラル』の参謀本部へと送られる。

毎日はこうした仕事の繰り返しだった。季節はまた冬を迎えようとしている。1916年も終わりを迎えようとしているが、戦争はまだ続いていた。いったいいつまで続くのだろう?

この冬、私は酷い腸の病気を患い、無線室の任務から外された。数週間もの間、私は『ゲネラル』の病室で寝たままだった。回復にはかなりの時間を要したのだが、なんとか健康を取り戻して、再び任務に就くことができるようになった。

●ドイツ/トルコ海軍

『ブレスラウ』による機雷敷設は何度も行われており、ロシア艦隊との遭遇も複数回報告されているので、筆者がどの作戦に参加したのかは明らかでない。ボスポラス近辺でロシア艦隊の攻撃を受けたのは、1917年6月25日のこととされるから、戦記の記述とは時期が合わない。

味方機雷原の突破が、実際に行われたのかは疑問だが、敷設範囲、深度がはっきりしているから、満潮時であれば安全な場合もある。ただ、黒海にはあまり大きな干満差がない。

荒天による潜水艦の遭難は、おそらく1915年11月29日の『UC13』のことと思われる。同艦は11月12日にボスポラスを出撃し、ブルガリアのヴァルナ沖へ進出、さらに東へ転じて黒海東岸のロシア領ツアプゼ、ソチ沖で作戦を行っている。途上、ロシア帆船4隻を撃沈しているが、ボスポラスへ戻ろうとした27日夜、荒天に遭遇する。

当初潜航していたものの、空気不足から浮上を余儀なくされ、司令塔のみを水上に出してハッチを開放し、ディーゼル機関によって航走を続けていた。

29日午前4時5分、強風と海流に押し流された潜水艦は、ボスポラスとゾングルダクの中間付近で座礁し、大傾斜を起こす。努力の末、傾斜は回復したものの離礁できず、夜明けと共に海岸から50メートルの浅瀬にあることが判明した。自力での離礁は不可能として、艦長は乗組員を陸へ移し、外せる限りの部品を撤去して陸上に運んでいる。

『ゲーベン』が同じ日に黒海へ出ていたという記録はなく、直前の14日に出動していてロシア潜水艦の雷撃をきわどくかわしており、以後は出動回数が減ったとされているから、嵐の逸話は他日のものであろうと想像される。それはあるいは、地中海でのことかもしれない。

ちなみに当時のイギリスの大型軍艦では、外洋の桁外れの荒天に経験が多いため、たいてい下部砲廓には密閉できるだけの準備が施されており、艦によっては舷側砲廓の副砲砲身を砲架から外し、艦内へまったく引き込んでしまうことができる。砲廓は砲塔に比べると密閉度が低いのだが、それなりに準備していれば本文にあるような浸水は引き起こさない。

日本軍艦でも、第一次大戦前の建造になる『金剛』や『扶桑』にはこの準備がなされていて、イギリスで建造された日露戦争時代の戦艦などは、長期の回航中に砲身を引き込んでしまうこともあったようだ。横須賀の記念艦『三笠』の中甲板副砲砲廓には、そのための天井軌条が残っている。

『ゲーベン』を含むドイツ艦にどれだけの用意があったのかはわからないけれども、戦時ではそれだけの準備をしてしまうと急速な戦闘に応じられなくなるため、どうしても不十分になる。この点では砲塔が有利なのだが、砲塔でも完全な水密が保たれるわけではなく、特に旋回部砲室とバーベット頂部との取り合い部分では完全な防水が不可能であるため、ここからの浸水には常に注意しなければならなかった。

一般にバーベットの内側へ入った海水は、旋回部との隙間を流れて艦底へ落ちていくが、途中に樋などを設けて回収し、ドレンとして処理される。大量の浸水がこの樋から溢れてバーベットの底へ流れ込むと、最下部のピボットには旋回部への電路があったりするので、電源がショートして砲塔が使用不能となる場合もある。

また青波が艦首を越えてくるような場合、大口径砲を装備する重い砲塔といえども、波の直撃に対して絶対に安全ではなく、特に俯仰軸軸受けは脆弱なため、艦や天候によっては艦首砲塔を後方へ向けるなどし、保護する対策を取らなければならないこともある。

俯仰軸を砲座に固定している部品は、砲身を持ち上げるような力に対抗できるほど頑丈ではないため、砲身が波に押し上げられて取付金具が変形すれば、簡単に発砲不能になってしまうのだ。

しかし、これをあまり頑丈に作ると、砲塔の旋回などによって砲身が不測の何かに衝突したような場合、修理が困難な部分に損傷が発生する可能性が大きくなる。そのため、比較的簡単に修理できる部分が、最初に壊れるようになっているとも言える。

前へ

前へ

|

次へ

|

士官室へ戻る

士官室へ戻る

|