ゲーベンが開きし門

第四部・第一章

The Goeben opens the gate : part 4 : chap.1

|

お急ぎの方はこちらからどうぞ

オスマニエ通信所の補助通信室のひとつ

第4部

第1章・『インペラトリツァ・マリア』

■"Two lone ships"より

夏の季節が巡ってきた。私は1911年10月に軍役についてから、ずっと現役のままだったので、しだいに精神への負荷が大きくなってきており、思うように制御できなくなってきつつある。しかし、なんとかこれを克服しようと、最善の努力を行っていた。

それでも、すでに1年を経た戦争の間に遭遇した、未知への冒険、危険な航海、死に直面した経験は、私の精神を降伏寸前になるまで大きく蝕んでいたのだ。

崩壊は、その日の23時に到来した。それは北海の北部通信局から送られる、最新のニュースを受信しているときだった。血の気の引いた顔に死相を浮かべて口から泡を吹き、ぶるぶると震えながら全身を硬直させていたのだ。同僚は恐怖の眼差しで私を見詰めていたという。

私自身は通信を受け取ろうとしていたのだが、できなかった。手は意思に反し、動こうとしなかったのである。

2日後、私は無線室での当直を許されたものの、実務に携わることはなく、1日に2時間の散歩が義務付けられていた。この散歩の間に、私はしばしばボスポラスで行われている漁を眺めて興味を持った。

漁師たちのボートは、二艘が対になって海峡の真ん中へ乗り出してゆく。そして袋の形をした網が投げ入れられ、ボートはそれを岸へ向かって引いてくる。両方のボートがそれぞれに網の両端についたロープを引いており、ゆっくりと港へ戻るように進むのである。岸に近付くと、彼らはロープを引いて網を絞りはじめる。

この網がまだ水から上がらないうちに、岸へ向かいながら、漁師は仲買人との交渉を始めるのだ。これが東洋流なのだという。漁獲が確認されないままに交渉は終わり、売買が成立して二人は握手を交わす。確かにリスクはあるのだが、網の中には必ずそれなりの獲物があったから、損はしないのだろう。

この漁に使われるボートは、長さがおよそ6メートルあり、幅は1.5メートルほどだった。たいていの場合、一艘のボートでは網の中身を積みきれず、もう一艘の半分ほどもが魚で満たされることも珍しくなかった。作業中、深いゴム長をはいた漁師は、どうしようもなく山積みになった魚の上を歩いている。ボスポラスには実に様々な魚がおり、膨大な水産量を誇っているのだ。

そんな状態が何週間も続いたけれども、テラピアの保養施設とコンスタンチノープルの海軍保養所のいずれにおいても私の病状は改善せず、とうとう艦上勤務に不適格という判断が下されてしまった。これには随分と落胆したものである。

『ゲーベン』と私とを繋ぐ絆は、共に切り抜けてきた危機を重ねながら、何年にも渡って培われてきたものだったから、それから切り離されるというのは、私にとってこの上なくつらい問題だった。

それでも軍隊は私を解放せず、重要な通信に携わるべき無線技師であり、かつ翻訳者としての技能も認められていた。私には相変わらずロシア語の無線を受信できたし、内容を翻訳することで、海軍に大きな貢献ができたのである。

その結果、私は日常、陸上の無線局に勤務し、『ゲーベン』が出動する場合にのみ、これに乗務することとされた。これは私にとって負担が小さく、喜ぶべき決定だった。翌日、私は『ゲネラル』にいる無線担当参謀士官の下へ出頭し、この決定は歓迎されて、オクメイダンの海岸局に勤務するよう命じられた。

ところがオクメイダンの海岸局は、無線本部から45分ほど歩いたところにあり、これは私にとって過酷な通勤になることが判明した。丘の上に建てられた局へ行く途中には深い谷があって、当然その先には厳しい崖登りが待っていたのである。それは私の心臓を耐え難いほどに苦しめたので、私にはこの崖登りが不可能であり、どこか他へ転属させてもらえないかと願い出るしかなかった。

まもなく私は、午後1時にシュシュリ・チャウジーで、シュレー少佐の自動車を待つように命じられた。自動車は時間通りに迎えに来た。車はチャウジーを登り、左へ折れて、キアテーメとスウィート・バレーに通じる曲がりくねった道を進んでいく。そこにはなんとも雄大な眺めがあった!

禿げ上がった斜面は、緑の谷と川の上の小さな森に取って代わられ、2キロメートルのワインディング・ロードは、もったいないほど素早く通り抜けられた。小さな森を抜けると道は大きく曲がり、再び展望が開けるのである。すぐに小川にかかった小さな橋を越える。さらにコンスタンチノープルへ電気を送っている発電所を通り過ぎると、また地面に何もない、陰鬱な風景に変わった。

高台に上りきるまで、車はゆっくりと進んでいた。遠くに巨大なマストが聳え立っている。マストは6本あり、晴れ渡った空へ向かってそそり立っていた。そして20分後、私たちは巨大なオスマニエの無線局に到着したのである。

ここでは広い土地にいくつかある建物が、二重になった柵に囲まれていた。外側のものは変哲のない木製のフェンスで、鋼鉄のワイアによって支えられている。その内側には5メートルほどの高さのある、がっちりとした金網でできた第二のフェンスがあり、これには高電圧の電気が流されていた。1200ボルトだそうだ!

外のフェンスに描かれた稲光と髑髏のマークは、内側のフェンスに触ってみようとする冒険心に対する、説得力満点の警告である。

オスマニエの無線局は、戦争が始まってから建てられたものであり、ここからは本国やナウエンとすら連絡が取れるのだ。シュレー少佐は、ドイツの技術を結集して造られた、この無線局の建設を指導した人物であり、同時にここの司令官だった。

私はここに新たに設けられた補助無線室へ配属され、これ以上、丘を登らなくて済みそうだった。そして私は、いわゆる陸ネズミになったのである。

私の勤務する新しい無線室は、主局から1キロメートルほど離れており、非常に快適な場所だった。そして、『ゲーベン』が出動するときだけ、昔ながらの活発さと危険の中へ戻っていくのである。

『ゲーベン』の同僚たちからは、オスマニエの補助無線室について尋ねられたけれども、窓があるだけで、無線機の置かれた部屋の中へ入ってしまえば、『ゲーベン』の無線室と何も異なったところはない。

ここには4人が勤務しており、無線室の近くには、住居とされるもうひとつの建物があった。この土地には恐ろしい伝染病を媒介するハエがいて、特に夜になると危険が増すことから、家の窓には生活を守るために蚊網が張られている。

私の新しい仕事は、黒海でのロシア艦隊の動向を知るために、ロシア語の無線を聞くことだったのだが、国と国とが争う巨大な戦争の響きは、ここでははるか遠くからかすかに聞こえるだけでしかない。私たちはあらゆる方法で、何もすることのない空虚な時間を過ごさなければならなかった。

とりあえずは建物の周囲で庭いじりに精を出すしかない。私たちはトルコでの慢性的な食糧不足に備える方策として、ジャガイモ、キュウリ、カブや菜っ葉を生産し、庭いじりをより実りあるものにしていた。

(およそ1年が経過した) 翌夏のある日、遮るもののない土地にポツンと立っている私たちの家は、さながらオーブンのように焼け付いている。ふと空を見上げると、たくさんの巨大な鳥が空を舞っていることに気付いた。

ハゲタカだ!

私たちは、こいつを撃ち落してやろうと、すぐにライフルを取りに行った。狙いを定めてぶっぱなしたのだが、確かに羽毛は飛び散ったものの致命傷にはならなかったらしく、ハゲタカは慌てて飛び去った。そして私たちは、何が彼らを招きよせていたのかを発見した。建物から数百メートル離れたところに、イヌの死骸があったのである。

私たちは、次の機会には上手くやっつけてやろうと考え、射撃用のスタンドを作ることにした。翌日の朝早く、近くの木から大きな枝と葉っぱを集めてきて、死骸の近くに人が隠れられる射撃台を作り上げた。

その日の午後、私は射撃台に身を潜め、ほどなく夏の空を背景にして、何羽もの巨大な鳥が旋回を始めるのを見ていた。まもなく、一羽のハゲタカがイヌのそばに降り、続いて他の連中も降りてきた。彼らはイヌの死骸を取り囲み、鋭いくちばしでつつきはじめたのである。バタバタと首が上下し、死体は見る間に肉を剥ぎ取られていく。ハゲタカは夢中になって肉に爪を立て、さらにイヌの腹の奥に首を突っ込もうとしている。

しばらくこの光景を眺めていたが、やがて私は銃を構え、一発でハゲタカをしとめた。

仲間が大急ぎで駆け寄ってくると、動けなくなったハゲタカの翼を押さえつけ、それを小屋へ運んで壁に釘で打ちつけた。獲物の翼の幅は、優に2メートルを超えていた。

それから私たちは、ハゲタカのクチバシをきれいに洗い、細い棒を使って内臓を抜き、空っぽになったそれを慎重に壁から外して袋に詰めると、ロバに積んでコンスタンチノープルの剥製師のところへ運んだのである。これは20マルクで売れ、私たちは大満足だった。そしてこの大きな鳥をおびき寄せては獲物にして、ずいぶんと稼いだのである。

仲間のS氏が発砲したとき、銃弾に当たったハゲタカは傷ついたものの、動けなくはなっておらず、S氏がそばへ寄ると鋭いカギ爪を振りたてて、彼に襲いかかった。幸い、彼はライフルの台尻で怒り狂ったハゲタカを打ちのめすのに成功し、きわどく攻撃をかわしていた。私たちは、無線所でこうした日々を送っていたのだ。

あたり一面はカーペットのようなヒースに覆われ、焼け付くような7月の日差しが和らげられていた。夜になると、そう遠くないベオグラードの森から来るのだろう、ジャッカルの遠吠えが聞こえてくる。(注:ベオグラードは700キロメートルほど離れているのだが…)

同じように、コンスタンチノープルの町の外に巣くっている、野犬が吠える声も聞こえる。彼らは大きな群を作って行動しており、常に悪さをするものと考えられていた。町へ行こうとする場合には、これらの危険があるために必ず武装しなければならなかった。この地方を旅する人々は、夜になれば常にこうした野犬の脅威にさらされるのである。

捕獲されたハゲタカ

1916年9月のある日、私は『ゲーベン』に乗務するよう命令を受けた。『ゲーベン』はこのとき、トルコ東部の戦いを支援するために、黒海へ出動したのである。私が正午にステニア入江へ到着したとき、『ゲーベン』はすでにボイラーを焚いて蒸気を作っており、真っ黒な煙が煙突から立ち昇っていた。

もやい綱が放たれ、大きな灰色の船体が青い空の下を海峡へと乗り出し、日差しに輝くボスポラスへと上っていく様は、かつてとなんら変わるところがなく、それでいながら新鮮な感動を与えてくれるものだった。暖かな太陽はすでに西へ傾き、美しい丘を残光に浸している。『ゲーベン』は快調に海峡を遡り、18時には灯台に挟まれた境界線を通り抜けた。

針路を東に取ると、『ゲーベン』は夜へ向かって速力を上げていく。しかし、外の様子は明らかに楽しめるようなものではなかった。黒海は荒れはじめていたのである。強い風によって海面はちぎり取られ、砕けた波のかけらが打ちつけてくる。

『ゲーベン』は険しいうねりの中でローリングし、波に艦首を突っ込んでいった。

夜になり、いつものように監視所には鋭い視力を持つ見張りが配置され、無線室はいつ現れるかもしれないロシア語の通信に聞き耳を立てている。

しばらくは静かだった。敵の姿どころか、兆候すらなかったのである。夜の間じゅう、私たちは東へ向かい、やがて黒一色の空に濃紺の色彩が現れ、徐々に増大する日の光が空を支配していく。美しい、晴れ渡った日になるようだった。

雲ひとつなく、どこまでも澄み切った空が、静かになった海の上を安らかに広がっている。うねりは単調に艦首を揺らすだけだった。スクリューは軽やかなハミングと共に海水を後方へと押しやり、煙突からは黒い煙が噴き上がっていく。私は巡航する長い灰色の船体を、久しぶりの懐かしさを持って暖かく眺めていた。

午前10時、見張りが北方に帆船のような物が見えると報告してきた。『ゲーベン』はすぐに、その正体のわからない物体へ向けて針路を変える。次の瞬間、私たちは大いに驚かされた。

まだ向きを変え終わっていないうちに、遠い影から音もなくキラキラと輝く光があった。熱に浮かされて海面を踊りまわる陽炎が、視界をかき乱しているのだ。普段なら直線のはずの水平線は歪み、薄い霧に遮られたように距離がつかめない。そして奇妙なきらめきの正体が、遠い雷鳴となって海面を伝わってきた。

なんてこった!

あれは射撃の閃光じゃないか!

いったい、何を撃っているんだろう?

その瞬間、甲高い警報が全甲板に響き渡る。たちまち艦は、戦闘配置につこうとする雑踏にまみれた。すぐにすべての乗組員が、それぞれの持ち場でこれから起きるべきことを待ち構えていた。

すでに、20、30、40秒を過ぎ、50秒、60秒が数えられた。そしてすべては明らかになる。『ゲーベン』からおよそ500メートル先に、巨大な水柱が立ち並んだのだ。神秘的な巨人の腕が海面を叩き、すばらしい量の水が跳ね上げられて、一瞬空中にとどまり、そして崩れていった。

謎は解明された。あれは軍艦だ!

揺らめく日光が、それを帆船のように見せているだけなのだ。冗談じゃない!

すぐに次の閃光がきらめいた。そして私たちは、それが新たに就役したばかりのロシア戦艦、『インペラトリツァ・マリア』であることを知ったのである。

なんということだ!

あの巨人は、およそ24キロメートル先にいる。それなのに射撃しているのだ!

『ゲーベン』はロシア黒海艦隊の最新鋭艦を目の前にして、まったく無力に横たわっていた。なんと不愉快なことだろう!

私たちはまだ、この怪物が完成し、就役したという情報を、ましてやそれが黒海に出動しているなどという知らせを受け取っていなかった。もちろん、私たちはこれと戦わなければならない。しかし、今はまったく『インペラトリツァ・マリア』の舞台の上にいる。

怪物には戦う準備ができており、その砲の長大な射程を十二分に活かせる位置にいる。それに引き換え、『ゲーベン』はまったく無力だ。

状況はどんどん悪化している。『マリア』は目標を確実に捕らえていて、怪物が放った二回目の砲弾は、『ゲーベン』までわずか200メートルの距離に到達した。この巨大な砲弾の束が私たちを捉える前に、この舞台から降りてしまうべきだろう。

目の前に大きな暗雲が横たわっている。この途方もなく大きな距離にあっては、『ゲーベン』の砲は無力だった。またもや閃光がきらめく。私たちは不安を感じつつ、遠いシルエットを見詰めていた。

過ぎていく数十秒間は、何時間にも思えた。もう、砲弾が落ちてくる。それは非常に近かった。ほんの50メートルの距離に、大口径砲弾が水柱を立てたのである。射程から逃れなければならない!

『ゲーベン』の機敏さは、これまで何度も私たちの助けになっていた。速力を上げ、ジグザグに進んで、『ゲーベン』は敵から離れるコースに乗った。艦橋の誰もが、煙突から噴き上がる煙を見詰めている。

敵は全力で私たちを攻撃しようとしている。『マリア』は私たちの航跡に乗ろうと、向きを変えた。状況はかなり深刻である。情報によれば、敵の新型戦艦は25ノットの速力を持ち、『ゲーベン』をほぼ同じ速力で追ってくることができるという。

当然、ロシア人も精一杯に蒸気を上げ、全速力で突っ走っていた。望遠鏡で眺めてみれば、その艦首に高い波が立ち上がっているのが見て取れる。

なんと言うべきなのだろう。(十分に射程に入りこむ前に撃ちはじめた) 彼らの拙速さに感謝すべきなのか?

あまりにも驚かされたために、私たちにはとっさに敵の射程を逃れる以外の選択ができなかった。『ゲーベン』には、あれほどの強大な打撃に耐えるだけの能力はないのだ。

状況の如何に関わらず、私たちは簡単に黒海の覇権を手放すべきではない。しかし、それを効果的に行うためには、爆撃機の存在が必要だった。それゆえ私たちは、ボスポラスに無線を打って、航空機の派遣を要請したのである。

飛行機に上空を飛ばれれば、軍艦は不安を感じ、防御体勢をとろうとする、その隙に『ゲーベン』は一気に近付き、自分たちの射程に入るのだ。これが、私たちの計画だった。しかし今のところ、何も援護がない『ゲーベン』は、敵から安全な距離を保っている以外になすべきことがない。

ほどなく私たちは、爆撃機 (注:英文では単数形) がすでに出撃し、要求された地点へ向かっているという朗報を受信した。飛行機が到着するまで、できる限り敵との距離を保っていなければならない。

しかし、全速力にもかかわらず、『インペラトリツァ・マリア』との距離はわずかずつ離れていくだけで、簡単には振り切れないらしい。状況を保つだけのためにも、大きな努力が必要だったのだ。

追跡に費やされるエネルギーは絶えることなく、巨大戦艦はそれから3時間に渡って追跡を続け、その速力はいっこうに衰えないようだった。それでも、互いの距離はわずかずつだが開いているように見える。

飛行機はまだ到着しない。もう、とっくに着いていなければならないはずだ。私たちは虚しく四方の空を見上げていた。飛行機はどこにも見えなかった。

何をしているのだろう。おそらく、こちらへ向かいつつあるのだろうが、飛行機が現れないことで、私たちの精神は不必要に苛立たされている。

もうひとつの重要な問題は、もしロシア黒海艦隊の他の艦が現れ、針路を遮るような場合に、どうすればよいのかということだった。そうなれば、とんでもなく慌しくなるだろう。後方に『マリア』がおり、前方に他の戦艦が現れたら、『ゲーベン』をこの世から消し飛ばす格好の機会が訪れることになる!

無線室の私たちは、近付いてくるかもしれないロシア艦隊の無線通信を聞き取ろうと、必死に精神を集中していた。けれども今のところ、ありがたいことにセヴァストポリと『マリア』がやりとりしている以外の通信は聞き取られていなかった。不幸中の幸いと言うべきか。

『マリア』は基地へ向けて、この状況を報告している。現状に満足しているらしく、『ゲーベン』を陥れるべき計画については、何も考えていないようだった。

ロシア人はまだ、黒海を我がもの顔に支配できてはいない。今なお、『ゲーベン』は黒海で最高速かつ強力な軍艦なのだ。あとは飛行機が来てくれさえすれば……飛行機は自分の位置を誤っているのだろうか。

14時になったが何も現れず、照りつける熱気の下で、無限の海面が注視され続けている。突然、見張りの一人が左舷側、アナトリア海岸の方向に何かが浮いていると知らせてきた。ただちに望遠鏡が向けられ、接近していくと、それは水上機であることが判明した。まさしく、私たちが出動を要請した爆撃機そのものだったのだ!

なんという腹立たしい出来事だろう! 彼らにはとうてい攻撃などできない。せっかく『インペラトリツァ・マリア』に、『ゲーベン』の牙の味を教えてやろうと思っていたのに。

『ゲーベン』は真っ直ぐに水上機へ向かっていった。巨人が射程に入る前に、私たちは彼らを救えるだろうか。海上を無力に漂っている哀れな飛行機は、なんとも惨めな存在だった。私たちは彼らを救わなければならない。『マリア』が射程に入る前に、そいつを拾い上げなければならないのだ。

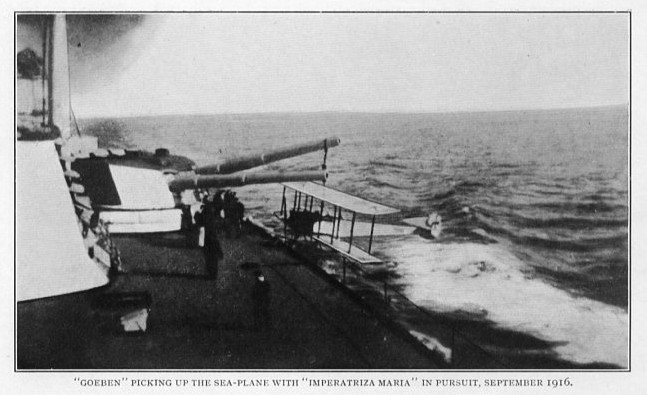

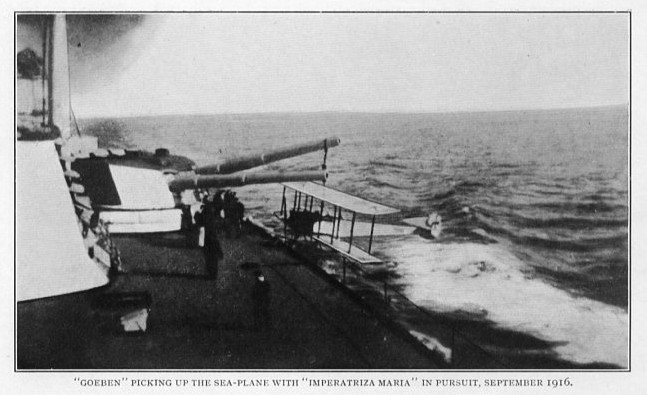

作業を命じられた乗組員が左舷の砲塔周辺に集まっている。水上機を吊り上げるための準備が進められ、砲身のひとつに滑車が取り付けられる。砲身はいっぱいに俯角を取り、筒先は海面に触れんばかりだった。『ゲーベン』は素早く水上機へ近付いていく。

水上機のすぐ脇に近寄り、艦は停止する。航空兵は機体の上に取り付けられている吊り上げリングに、素早くロープを結びつけた。手間取っている余裕はない。砲身がゆっくりと持ち上げられ、飛行機が吊り上げられる。多くの目は、接近しつつあるロシア軍艦に向けられていた。

『ゲーベン』の砲身に吊り上げられた水上機

非常に珍しい写真である。写真の状態で砲身の仰角は最大に近いので、機体を上甲板上へ上げるのは不可能だろう。すでに艦はかなりの速力で走っているから、このまま持って帰ったと思われる。

なぜ蒸気艇用のデリックを使わず、頑丈とはいえ武器である砲身を用いたのかはわからない。水上機がボイラーを積んだ蒸気艇より重いということはないから、力量が足らないとは考えられない。リーチも十分にあるはずだ。

これはまったくの推測だけれども、当時『ゲーベン』は艦載艇をほとんど積んでいなかったようなので、必要のないデリックブームを外してしまっていたのかもしれない。これらは中央部の砲塔直上に位置するため、被害によって砲塔の運動を阻害する可能性があるのだ。

また、当時の実戦作戦中や直後と思われるドイツ主力艦の写真を見ると、艦中央部に主砲塔を持ち、邪魔になりそうな位置に大きなデリックを持つ艦では、デリックブームの写っている写真が見られないから、これらは戦闘航海では外していくことになっていたのかもしれない。写真左端に見える太い垂直の柱が、デリックポストである。

『インペラトリツァ・マリア』は、私たちのこの冷静さに驚いたに違いない。砲塔で水上機を吊り上げる作業は素早く行われ、砲塔が回ると飛行機は上甲板に滑り込んだ。少なくとも、安全は確保された。

操縦士は、途中でエンジンが故障したため、海上に不時着しなければならなかったと報告した。彼らは、運良く苦境から逃れられたことを喜んでいる。しかし、もう一方の注意されるべき存在は、危険なほどに近付きつつあったのだ。

軽い振動が艦に伝わり、スクリューが水を押しはじめる。『ゲーベン』は最高速力で走りだした。再び追跡される状況に戻ったのである。タービンは快調なうなりを取り戻す。

やがてボスポラスから60浬に近付いたとき、『マリア』は追跡を断念し、北に針路を変えて遠ざかっていった。18時30分には、『ゲーベン』はボスポラス海峡へ入っていくところだった。そしてまもなく、ステニアに戻ったのである。

これは私たちにとって忘れ難い、超ド級戦艦との最初の遭遇であったのだ。唯一残念だったことは、それと剣を交えることが許されないという事実だった。

翌日の朝早く、私は『ゲーベン』を離れ、オスマニエへ向かっていた。ステニアからは2時間の陸上の旅で、仲間は戻ってきた私を歓迎してくれた。黒海で起きた冒険を語り、彼らは熱心に聴いていたけれども、最後に私は、黒海での『ゲーベン』の優勢が過去のものになったと告げなければならなかった。

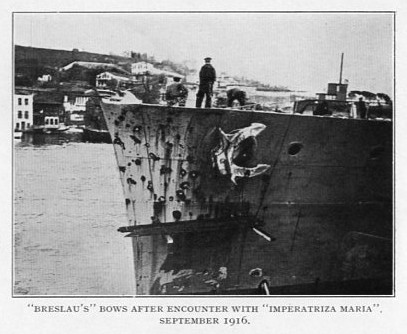

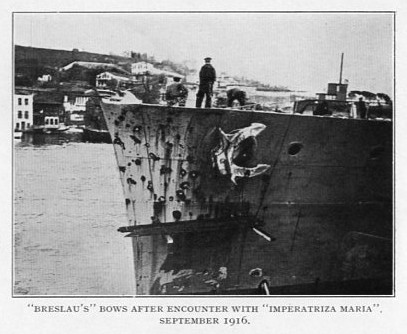

まもなく、黒海での巡航中に、『ブレスラウ』もまた『マリア』に遭遇した。「妹」はとてつもない距離からの攻撃を受けている。ロシア人の射撃は優秀であり、1発の砲弾は『ブレスラウ』の艦首直前に落下して、非常に危険だった。爆発した砲弾の破片が『ブレスラウ』の周囲を飛びまわったが、損傷は艦首に小さな穴がたくさんあいただけだった。速力の優位を活かして、『ブレスラウ』は危険な射程から素早く脱出することができている。

だが、『インペラトリツァ・マリア』の、この栄光の期間は短かった。1916年10月20日、この怪物はセヴァストポリ軍港で原因不明の爆発を起こし、沈没してしまったのである。いずれにせよ、その姉妹艦である『アレクサンドル三世』が、まもなく完成するはずだった。

しかしながら、彼女が完成し、私たちの心が平穏を失うまでに、なお半年の幸福な時間が存在するに違いない。

砲弾の破片で傷ついた『ブレスラウ』の艦首

●ドイツ/トルコ海軍

ドイツ海軍の公刊戦史によれば、『ゲーベン』と『インペラトリツァ・マリア』の最初の遭遇は、1916年1月8日のこととされる。しかし、その後の調査によれば、これは『インペラトリツァ・マリア』ではなく、『インペラトリツァ・エカテリーナ・ヴェリカヤ』 (完成前に『インペラトリツァ・エカテリーナ二世』から改名) であったという。

対勢としては、『ゲーベン』の北北西に『エカテリーナ』がおり、互いに相手を正面やや左舷寄りに見ながら接近する形で、距離2万メートル強になったところで『エカテリーナ』が東へ針路を変え、『ゲーベン』の前方を横切る対勢になった。

9時40分、射程2万メートルで『エカテリーナ』が発砲、『ゲーベン』はすぐに左8点の回頭を行って、敵と反対方向へ進む。4分後には『エカテリーナ』が右8点に変針して、『ゲーベン』の艦尾を横切る針路へ転じた。

『ゲーベン』はさらに左へ向きを変えつつ、距離を保とうとする。距離は次第に増大し、10時4分に至って『エカテリーナ』も右に針路を変える。10時10分、南西へ向かって並航する二隻の間隔は2万2500メートルとなり、『エカテリーナ』は追跡を断念して北へ向かった。

『エカテリーナ』の射撃数は150発に及ぶとされるが、命中したものはない。『ゲーベン』も5斉射ほど応戦しているものの、砲弾はまったく届かず、戦闘を回避している。

この帰途、ボスポラス近辺で、不時着していた水上機を回収したという記録があるものの、すでにロシア戦艦の追撃は振り切った後のことである。もし追跡されている状況であれば、せいぜい乗員の回収をするのがやっとだろう。

ロシア新型戦艦の最大速力を25ノットとした情報の出所は不明だが、『インペラトリツァ・マリア』級戦艦の計画最大速力は23ノットで、建造中に防御を強化するために21ノットに変更され、おおよそその程度の実力だったようだ。このときには『ゲーベン』が数年間にわたってドック入りしておらず、艦底がかなり汚れていたのと、推進軸受けに弛みができて振動が発生しており、十分に速力が上げられなくなっていたことから、速力差が大きくなかったのだろう。

この軸受けの修繕は、やはりドックがないために難工事であり、スクリューとブラケット、シャフトを包み込む袋型ケーソンを作成してスクリューを外し、軸を艦内へ引き抜いて行われている。

これは公刊戦史の本文中では、1916年3月26日から5月22日にかけて行われたとしているものの、同書の巻末付録では1917年夏に実行されたことになっている。いずれかが誤りなのかもしれないが、1916年には外2軸を、17年には内2軸を修理したようにも読める。

『ブレスラウ』が『インペラトリツァ・マリア』の砲撃を受けたのは、1916年4月4日 (19日とも) と7月22日のことで、やはり2万メートル以上の大遠距離から射撃を受けている。

艦尾と艦首に至近弾があり、弾片で若干の被害が出ているものの、致命傷にはならなかった。公刊戦史ではこのとき、『インペラトリツァ・マリア』が25ノット以上を出して『ブレスラウ』を追跡してきたとしているが、いささか信じがたい記述である。

いずれにせよ、1916年になるとロシア艦隊の行動が活発になり、ゾングルダクとコンスタンチノープルを往復する石炭船は徐々に数を減らされ、ついには小さな帆船まで使わなければならなくなるが、それでも一時的にはほとんど輸送途絶の状態になった。『ゲーベン』を危険にさらすわけにもいかず、動かせば運べる以上の石炭を消費しかねないので、その行動頻度は非常に小さくなってしまった。

ブルガリアの参戦とセルビアの占領によって、トルコはドイツとの陸路による連絡を得ている。鉄道を用いた輸送は、特に弾薬や特殊材料、精密機器や薬品において有利に働いたけれども、食料、燃料についてはドイツでも欠乏をきたしており、十分な供給は受けられていない。

『ブレスラウ』は1916年2月に、艦首尾に併置されていた105ミリ砲を、それぞれ中心線上の150ミリ砲1門に換装している。さらに1917年、両舷に4門ずつあった105ミリ砲を、150ミリ砲3門ずつに強化した。1917年6月25日には、新戦艦『インペラトリツァ・エカテリーナ・ヴェリカヤ』に遭遇している。

ロシア戦艦の305ミリ三連装砲塔

★『インペラトリツァ・マリア』級

参考のために、このクラスの就役時期を記しておこう。各艦の要目は微妙に異なっているが、ここでは『マリア』の数字を紹介しておく。

常備排水量:22,600トン、満載排水量:24,000トン

全長、幅、常備吃水:167.8m×27.3m×8.4m

主要兵装:12インチ (305ミリ) 52口径砲12門=3連装4基、130ミリ55口径砲20門、75ミリ砲8門ほか、457ミリ水中魚雷発射管4門

主機、速力:ボイラー20基、26,500馬力、タービン4軸、21ノット、重油・石炭混焼

装甲厚:水線部267〜102ミリ、砲塔前面305ミリ、バーベット203ミリ、甲板76ミリ

乗員:1220名

305ミリ主砲は、最大仰角25度で、26000メートルほどの射程を持つ。50口径砲だとする資料もある。

『インペラトリツァ・マリア』:進水・1913年11月1日:完成・1915年7月6日

1916年10月20日、乗組員のサボタージュが原因ともされる、弾薬庫の爆発により転覆、沈没

『インペラトール・アレクサンドル三世』:進水・1914年4月15日:完成・1917年6月28日

後に『ヴォルヤ』と改名、1924年にスクラップとして売却された。この艦は『マリア』と同じ造船所で建造されており、開戦によって『マリア』の工事を急いだため、完成が遅れたようだ。砲廓最前部の副砲が波をかぶる欠点が露呈したので、本艦はこれを装備しておらず、副砲は18門である。ケースメイトはそのまま残されていた。

『インペラトリツァ・エカテリーナ二世』:進水・1914年6月6日:完成・1915年10月18日

完成直前に『インペラトリツァ・エカテリーナ・ヴェリカヤ』に改名。後に『スヴォボダナヤ・ロシア』と改名され、1918年4月にドイツ軍の進駐を嫌ってセヴァストポリからノヴォロシスクへ逃れたが、6月18日に同地で駆逐艦の雷撃により自沈した。他艦より全長が2メートルほど長く、副砲が波をかぶる欠点は顕著でなかったという。

※データはコンウェイの ”All The World’s Fighting Ships 1906-1921” より抜粋

―*― ご意見、ご質問はメールまたは掲示板へお願いします ―*―

スパム対策のため下記のアドレスは画像です。ご面倒ですが、キーボードから打ち込んでください。

2

2

3

3

4

4

5

5

2

2

3

3

4

4

5

5

『インペラトリツァ・マリア』の爆沈については、三脚檣ガンルーム、写真帖の (9) をご覧ください。

『インペラトリツァ・マリア』の爆沈については、三脚檣ガンルーム、写真帖の (9) をご覧ください。

第3部第6章へ

第3部第6章へ

士官室へ戻る

士官室へ戻る