『ゲーベン』の破損した副砲砲廓

|

サリチの戦い (4) The Action off Cape Sarych (4) : 1914.11.18 |

●離脱

後に戦闘開始の時期を振り返ったスション提督は、「高速を利して敵艦隊の前面に回り込もうとした」と言っている。敵戦列の先頭艦の正面へ出て、その前方をジグザグに間切るように進みながら、10門の集中射撃で1隻ずつ撃破していく構想だったようだ。たしかにこうすれば、後方の敵艦は有効な反撃ができないと考えられる。

しかし、このときの『ゲーベン』の航跡には、このような戦術を明確に意図した動きは見られない。南微西へ艦首を向けた『ゲーベン』はほぼ直進しており、増速しているのでロシア艦隊を追い越す形だ。両艦隊の航跡は緩く交差する方向を向いているため、射程は徐々に縮まり、両艦隊の接触からほんの5分で、距離は6,000メートルにまで詰まっていた。

『エフスタフィ』にはさらなる命中弾があったが、ドイツ時間で12時24分 (ロシア時間で12時28分ないし29分)、『ゲーベン』は突然右に大きく舵を切り、敵から離れる行動を取る。

およそ120度ほども針路を変えた『ゲーベン』からは、すぐにロシア艦隊が見えなくなった。これによって砲戦は終わりを告げる。なぜ、『ゲーベン』は有利な戦いを一方的に打ち切ったのだろうか。

そもそもスション提督としては、ロシア艦隊全体との戦闘は望むところではなかった。それでは最大の優越点である速力の利を活かすことができず、損害が累積してしまうと考えたためである。

トルコには十分な造修施設がないから、損傷を短期間で修理できるとは限らない。その間、敵に戦力が残っていれば好き放題にされてしまうのだ。『ゲーベン』の存在はロシア軽艦隊にとって脅威であり、これがあるからこそ、トルコの沿岸航路は停止させられていないのである。その潜在力を失うわけにはいかない。

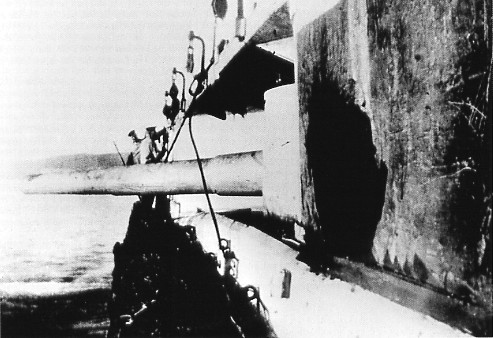

12時22分ころ、戦闘開始直後に発生した左舷第3副砲砲廓への命中弾は、『エフスタフィ』の発した最初の砲弾であり、唯一の命中弾だったけれども、その30.5センチ砲弾は、砲廓の装甲鈑へ命中したところで炸裂した。

その破片は、舷側の水雷防御網を棚ごと引きちぎり、海面へ垂れ下がらせた。さらに左舷4、5番副砲を損傷させ、左舷側E主砲塔の左砲身にも傷を作ったのである。爆発によって装甲鈑には大穴があき、破片と爆発ガスが砲廓へ侵入した。

これによって、砲廓にあった通常弾3発が誘爆し、2発の徹甲弾も破損している。装薬は16発分が置かれており、これも誘爆を始めた。一斉に爆発したのではなく、火にあぶられたひとつずつが、盛大に燃え上がっていく形だった。このために致命傷にならなかったのだが、砲廓が火を噴く様子は、艦橋からでも容易に視認できたはずである。

★当時のドイツ艦では、主砲塔はAから始まる連続したアルファベットで呼ばれていて、これは艦首砲塔を基準にした時計回りに名をふられており、右舷の第2砲塔はB砲塔だが、C、Dは艦尾の砲塔で、左舷の第3砲塔がE砲塔になる。

反対舷のB砲塔指揮官は、目の前の上甲板越しにこの命中を目撃しており、炎と煙がデッキ端から噴き上がるのを見ている。石炭積載口のマンホールが飛び上がり、甲板上に転がった。

砲廓では、相互を仕切っている隔壁のお陰で隣接区画への被害を免れたものの、直下の弾薬通路へは揚弾筒を通して炎が侵入している。しかし、薬莢に入った装薬は発火せず、最悪の誘爆は発生しなかった。

続いてガスと煙が押し寄せたけれども、弾薬区画はただちに注水され、数人がガスに巻かれただけで済んだ。またここにも、弾薬庫で決死的勇気を振るったベテラン下士官の自己儀性という、定番エピソードが語られるところである。

スションがもし、容易にロシア艦隊を撃滅できるという安易な幻想を抱いていたとしたら、それは最初の斉射と共に吹き飛んだ。艦内に鳴り響く警報、飛び込んでくる被害報告は、えてして重複し、過剰な判断を伴っている。

先手を取られたという意識と、周囲に乱立する水柱、不明確な敵戦力、有力な援軍のいない自艦の状況からすれば、短い視程の中で乱戦を行うのは、どんな勇猛な司令官であっても躊躇するだろう。スションがここで、いったん敵との距離を開くべきと考えたとしても、しごく当然のことで、非難されるような決断ではあるまい。次の瞬間、手に余るほどの駆逐艦に突撃されているかもしれないのだ。

そして、この霧の中では、一度離れたが最後、二度とぶつかることはないのである。エベルガルドにしても、連続した命中弾の被害報告が輻輳する中で、通信の齟齬を抱えたまま、ド級艦と一対一同然の撃ち合いをする気はない。尻を向けて逃げていく『ゲーベン』を追うために、咄嗟に面舵を取るだけの決断はなされなかった。

『ゲーベン』の艦尾砲塔が、別れの挨拶のような数斉射を放ったところで、この戦いは終わる。

『ゲーベン』は速力を上げて敵艦隊から離れる。この点だけは絶対的な優越だから、前へ回り込まれる心配はない。12時32分、『ゲーベン』は最後の砲弾を発射して戦闘を中止した。ロシア側の記録では、戦闘終了は12時35分のことである。やはり4分ほどドイツ側の時計が遅れているようだ。

戦闘後の報告で、エベルガルド提督は以下のように当時の状況を書いている。

「射撃は中止されたが、艦隊はなおもそのままの針路を保っていた。『ゲーベン』を追撃するべきと考え、艦隊に面舵を命じたが、そのときほぼ正面に浮遊物が認められ、これをかわすために若干左転しなければならなかった。浮遊機雷の可能性があったためである」

ロシア艦隊はほどなく元の針路へ戻り、『ゲーベン』を見失ったことがはっきりしたので、セヴァストポリへの帰還針路へ転舵する。エベルガルドの危惧は根拠のないものではなく、戦闘が行われた海域は、セヴァストポリ周辺のロシア機雷原にかなり近かったので、繋維索の切れた機雷が浮流している可能性は低くなかったのだ。

ロシア艦隊はこの日の午後遅く、全艦が無事にセヴァストポリへ戻っている。『ゲーベン』はなおしばらく黒海洋上に留まり、20日になってコンスタンチノープルへ帰着した。

●損害と儀性

『ゲーベン』と『エフスタフィ』は、共に副砲砲廓に重大な損傷をこうむった。この当時の副砲砲廓は非常に危険な存在であり、しばしば大きな人的損害を発生している。狭い部屋、多数の乗組員、不十分な防御、それにもかかわらず砲弾はほとんど人力で運用され、揚弾装置も前近代的である。砲側に速射砲の発射速度が要求する数を確保しなければならないために、砲弾は危険を無視して大量に積み上げられている。

たとえば1894年の日清戦争中、鴨緑江海戦における日本艦隊の旗艦『松島』では、無防御の副砲砲廓への1発の命中弾によって、およそ100人が死傷している。ジュットランド海戦における英戦艦『マレーヤ』でも、副砲砲廓への命中弾1発で102人の犠牲者を出した。『ゲーベン』の損害は、これに比べれば軽微に済んだと言えよう。

『ゲーベン』の左舷第3副砲では、砲廓内にいた12人が全員戦死し、下部の給弾室にいた一人がガスを吸って死亡している。このガスの侵入によって、砲廓下の左舷給弾室は一時戦闘不能となった。

砲廓は隔壁によって分離独立していたが、給弾室は弾薬庫からの給弾通路を兼ねているために、左右舷ごとに連続した構造になっているのだ。この通路に煙がたちこめたため、乗組員は一時避難しなければならず、戦闘などは考えられなかった。

ロシア側の記録では、『ゲーベン』の損害をもっと大きなものと見積もっており、3発の30.5センチ砲弾を含む、20センチ、15センチ砲弾を合わせて、少なくとも14発が命中したとされている。全体で115名が戦死し、59人が負傷したはずだと言っている。

これは、コンスタンチノープルにあった各種の情報源からの報告からも、裏付けられているとされる。これならば『マレーヤ』の損害に匹敵するものだ。

しかし、『ゲーベン』は戦闘後2日間洋上にあったし、11月20日に帰港した後、12月6日に再出撃しているから、艦として大きな損害を受けていないのは間違いないところだ。

コンスタンチノープルで、そういう数の棺が『ゲーベン』帰港後に用意されたとかいう情報もあるのだが、100を越える戦死者を戦後まで隠し通すことは難しいし、意味もないだろう。これはもしかして、『ゲーベン』の損害を大きく見せようとしたドイツ側の謀略だったのかもしれない。

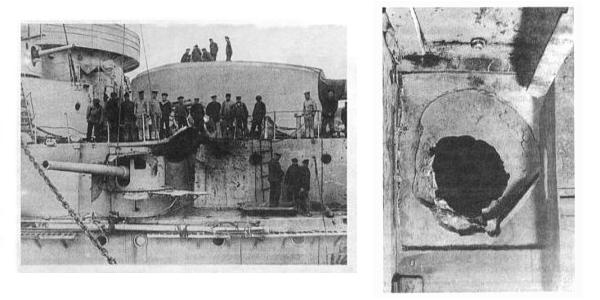

ロシア側の損害も見てみよう。『エフスタフィ』の損傷の最初の1発は、『ゲーベン』の第1斉射が2番煙突を貫通したものである。これによって砲術用通信アンテナと艦載艇、ダビットが損傷した。第3斉射では最前部の右舷副砲砲廓に1発、同じく中央部の第4副砲砲廓に1発が命中している。

第3斉射の前者では、28センチ砲弾が厚さ127ミリの砲廓装甲鈑の上端継ぎ目付近に命中しており、一枚の装甲鈑の上辺ともう一枚の隅が破損した。砲弾はそこで爆発し、砲廓指揮官を含む10人の乗組員が即死した。さらに砲廓内の即応弾薬が誘爆しており、これは反対側の砲廓から駆けつけた砲員が消し止めている。

後者は、やはり砲廓の127ミリ装甲鈑へ命中したが、こちらは装甲鈑にほぼ円形の穴を開けて貫通し、ほとんど左舷側に達したところで爆発している。破片は広範囲に散らばり、多くの乗組員を死傷させた。これにより、右舷側での戦闘でありながら、左舷側砲廓からの被害報告が上がってきたわけである。

次の砲弾は20センチ砲の砲廓に命中したものの、装甲鈑を貫通する際に破壊され、爆発しなかった。砲弾の先端部分と弾底円盤は艦内に残っている。

最後の1発は、おそらく『ゲーベン』が去り際に放った後部砲塔の斉射によると思われ、艦首寄り吃水線付近に命中して炸裂した。装甲帯を貫通しはしなかったようだが、多数の破片により船体が損傷している。全体で戦死者は士官5名、下士官兵29名を数えられ、24名が負傷した。

『エフスタフィ』の修理では、損傷した装甲鈑を完全な形状のものと交換するとされ、旧式戦艦『ドヴィエナザット・アポストロフ』の装甲鈑を取り外して加工し、修理に用いたとされる。艦が再出動したのは12月11日のことになった。

ここで、『ゲーベン』の28センチ50口径砲と、『エフスタフィ』の30.5センチ40口径砲の弾道特性を比べてみよう。両砲では、その初速と、砲弾の形状による空気抵抗に差がある。これらを勘案して比較すると、およそ6,300メートルの射程で、『ゲーベン』の28センチ砲は仰角2.8度、落角3.7度ほどとなる。『エフスタフィ』のそれは、それぞれ4.0度と5.9度くらいとされる。

これに、それぞれの船体の幅と吃水線上の高さを考慮し、斜めに落ちてくる砲弾が命中する範囲を算定する。これを単純化するために、その落角での目標の海面上投影面を求める。つまり、水面のその位置に落ちる砲弾は、水面に達する前に船体のどこかへ当たるということになる。それから距離方向の長さを求め、これを危険幅とする。(下図参照)

これを水面上の長さで表せば、『ゲーベン』の砲弾が『エフスタフィ』に命中する距離幅は180メートルほど、その逆は125メートルほどとなる。単純に見て、『エフスタフィ』には『ゲーベン』の7割ほどしか命中が期待できないことになるのだ。しかしながら船体の長さの面では、『ゲーベン』のほうがはるかに大きく、勘案すれば差はほとんどなくなってしまう。

なお、この落角では普通、砲弾は水面で反跳してしまい、水中弾にはならない。逆に跳弾が命中することもある。『エフスタフィ』の20センチ砲砲廓に命中して破砕した砲弾は、あるいは海面での跳弾で、異常な角度で当たったために破損したのかもしれない。

危険幅について

しかし、まあ、これは数字の遊びであって、これほど条件の悪い中での咄嗟砲戦では、不確定要素が大きすぎて単純化できたものではない。この戦闘でのロシア艦隊のように、最初から間違えていたり、最初の1発以外はどこへ飛んでいっているのかわからないような状況では、戦闘が長引けば長引くほど、自分にばかり被害が増すことになってしまう。軍艦や砲の性能とかとは別次元の、メンタルな問題のほうが大きいのだ。

実際に『エフスタフィ』では被害が累積する一方だったのであり、『ゲーベン』が自分から退避してくれなければ、どういう結果が待っていたか想像するのも恐ろしいほどだ。その意味では、『ゲーベン』首脳に冷静さを失わせた最初の命中弾は、この上もなく貴重なものだったと言えよう。

この戦闘において、『ゲーベン』は28センチ砲弾を19発撃ったに過ぎない。ネビンスキーが少なくとも6回の斉射を見たとしているのと、側方に12発、後方に7発という記録などから、これは次のように考えられる。

すなわち並行状態では、3ないし4砲塔各1門の斉射が3もしくは4回。転舵し、敵を後方に見るようになってから、3ないし4回の、後部2もしくは3砲塔による斉射である。

斉射に失敗した砲塔があるかもしれないし、最初の命中弾の弾片が左舷のE砲塔砲身に当たっていることからすれば、この砲が発砲を控えた可能性もある。最後の1発は、戦列後尾の『ロスティスラブ』舷側すぐ近くへ落ちたとされているが、これは狙ったものではなく、ちょうどこのときに『ゲーベン』が艦首を左へ振ったため、艦の動きに追従しきれない砲塔から、あらぬ方角へ砲弾が飛んだということのようだ。

副砲はまったく発射されていないが、これはこれまで述べてきた被害状況からすれば当然でもある。

ロシア側では、『エフスタフィ』の記録がまちまちで確定できない。30.5センチ主砲弾は12発を発射したとされるが、ネビンスキーは16回斉射したと言っているのだ。この12発は、艦首砲塔が撃った数なのかもしれない。20センチ砲は14発、15センチ砲は19発を発射している。

『ツァラトゥスト』は30.5センチ砲弾6発を撃ち、『パンテレイモン』は射撃をしておらず、『トリ・スヴィティテリア』は同じく12発を発射しているが、これらはみな、まったく誤った射程11,000メートルで発射されているので、何もない海面へ落ちただけだった。

『ロスティスラブ』は、25センチ砲弾2発、15センチ砲弾6発を『ブレスラウ』に向けて撃っている。こちらにも命中したものはない。

ある資料では、15センチ砲弾は艦隊全部で162発が消費されたとしているけれども、これはいかにも過剰である。前日に陸上目標を撃った数を勘定に入れたのかもしれない。

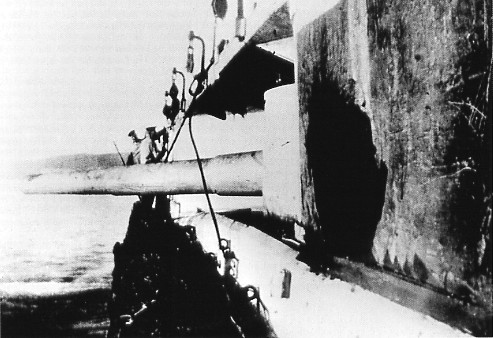

この戦闘において、巡洋艦、駆逐艦は何もできなかった。後の評論では、このときのロシア艦隊の行動に様々な批判がなされているけれども、いくつかを取り上げてみよう。

まず接敵前に、巡洋艦の哨戒線を十分に前進させておかなかったことが批判されている。しかし、視程が長く、水平線を見通せる状況であるならばともかく、霧が深い当時の状況では、通常の配置である主力の10浬前方に巡洋艦を展開するのは不適当だろう。それが『ゲーベン』と出くわした場合、速力差と戦力差から一方的な戦闘になるのは明らかであって、10浬の距離は主力による援護が間に合わない事態を招くだけだ。

事実、最初にドイツ艦隊を発見したのは、最も速力の遅い『アルマーズ』だったのである。当時、公式には23ノットとされていた『カグール』、『メルクリア』の速力は、やっと21ノットという状態で、『アルマーズ』はせいぜい19ノットだった。

戦艦が15ノットそこそこだから、10浬を全速力で駆け寄っても、双方が出会うのには15分が必要である。巡洋艦が損傷して動けなくでもなれば、これが30分になってしまう。

駆逐艦も、その大半は石炭を焚いている速力の遅い旧式艦で、燃料が欠乏していたことから十分に蒸気を上げておらず、咄嗟の増速が間に合わなかった。また、これが無理に前に出れば、石炭の燃える煙で視界を遮ってしまい、砲戦も何もできなくなったに違いない。しかし、高速の駆逐艦で編成された戦隊が攻撃に差し向けられなかったのは不可解で、これは首脳部が批判されてもやむをえないだろう。

しかし、その駆逐艦を偵察に使うべきだったとする意見は、そんなふうに分散させてしまえば、いざというときに攻撃用途に使えなくなるのだから、本末転倒と言うべきである。

エベルガルドは、この戦いでの功績を認められて叙勲されたが、当時のロシアでは、『ゲーベン』に10発以上の命中弾を与えたとする戦闘評価が主流であり、その疑わしさともども、政府による全幅の信頼を得たものではなかった。

『ゲーベン』の損傷は修復されたが、トルコで入手できるとは思えない15センチ厚のクルップ装甲鈑をどうしたのかはわからない。

ドックに入ることのできない『ゲーベン』は、船体の汚れを完全には除去できず、缶の衰耗もあって速力性能は徐々に低下している。

この戦闘も、ドイツ側では待ち伏せられたという感触が支配的で、咄嗟に行なわれた反撃がそれなり有効だったこと、被害も最小限にとどめられたことは幸運と評価された。ロシア艦隊を覆滅でき得た好機と考えられた様子はない。

こうして、第一次大戦最初の主力艦同士による戦闘は、両軍ともはなはだ不満足な結果に終わった。ロシア海軍は勝利と判定したけれども、『ゲーベン』は健在で脅威は消えていない。

依然、巡洋艦は自由な行動ができず、トルコの沿岸航路にはせいぜい機雷による妨害が行なわれただけである。速力の遅い旧式巡洋艦にとって、巡洋戦艦はあまりにも強力すぎる存在であった。

ロシア艦隊は、この後も『ゲーベン』を捕らえるために策を巡らせるのだが、1916年7月に仕掛けた罠は失敗し、これを潮にエベルガルドは更迭され、黒海艦隊新司令官にはコルチャック中将が任命された。

エベルガルド自身は1919年に死去したとされるが、その最後の様子は伝わっていない。あるいは革命騒ぎに巻き込まれたとも考えられる。

参考文献

●All the world's fighting ships 1860-1905/Conway Maritime Press

●All the world's fighting ships 1906-1921/Conway Maritime Press

●Imperial Russian Navy (The) /Anthony J. Watts/Arms & Armour

●Русский Флот/Золотарев & Козлов

前へ

前へ

|

最初へ

最初へ

|

士官室へ戻る

士官室へ戻る

|