ヴァルパライソ港内のシャルンホルスト

住民のボートが多数漕ぎ寄せていて、歓迎ムード一色である。

|

遠き祖国 4 Far from My Fatherland 4 |

このページは、以前に三脚檣掲示板で連載した「遠き祖国」のイラストページに、短縮した本文を加えたものです。割愛したのは主にフィクション部分ですので、全体としては史実に沿っています。

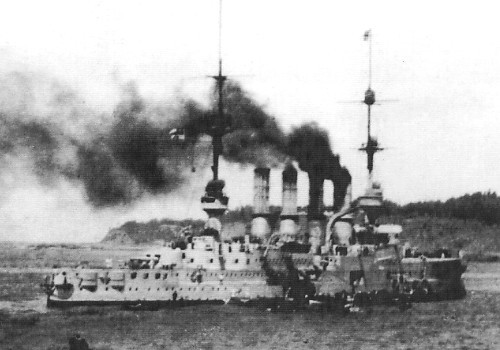

ヴァルパライソ港内のシャルンホルスト

住民のボートが多数漕ぎ寄せていて、歓迎ムード一色である。

発:東洋艦隊司令長官

宛:軍令部

「コロネル沖において11月1日、『シャルンホルスト』、『グナイゼナウ』、『ライプチヒ』および『ドレスデン』は、英艦『グッド・ホープ』、『モンマス』、『グラスゴー』および補助巡洋艦『オトラント』を撃破せり。『ニュルンベルク』は、この戦闘中他所に派遣せられあり。波浪険しき中、10400メートルより射撃を開始し、敵砲火を沈黙せしめたり。砲戦は84分間継続し、夜の闇と共に終息す。

『グッド・ホープ』は、砲弾の命中およびその炸裂により大損傷を被り、闇中に姿を没す。『モンマス』は大破して逃走中、『ニュルンベルク』に発見せられ、砲撃せられ、転覆、沈没す。脱出者の救助作業は、激浪と適当なる艦載艇を有せざるため、実施不可能なり。

『グラスゴー』は、軽微なる損傷を受けしものの逃走せり。補助巡洋艦『オトラント』は最初の命中弾を受けるや、射程外に逃走せり。我が艦隊には死傷なく、損害軽微なり」

「11月13日追信:その後『グッド・ホープ』の沈没は確認せられたり。すなわち『ライプチヒ』は、『モンマス』の転覆より1時間前に、艦隊が『グッド・ホープ』を最後に視認した地点を航過し、甲板作業中の乗組員は周囲の海面に、破片、釣床、死骸などが浮遊しあるを実見せりとす」

これらの電報は、それぞれ11月6日、17日にベルリンへ到着し、朝野を湧かせた。無敵と謳われた大英帝国海軍の名声は地に墜ち、ドイツ海軍恐るべしの論調が世界を巡る。

11月3日朝、ドイツ東洋艦隊はヴァルパライソに入港した。中立法規により、同時に入港できるのは3隻までなので、まず『シャルンホルスト』、『グナイゼナウ』と『ニュルンベルク』が港に入る。軍艦はドイツ系住民を含む市民に公開され、訪れた人々は生々しい弾痕に目を見張るのだった。港には軍役を望むドイツ国籍の志願者が押し寄せ、艦隊は100人ほどの兵員を確保した。

24時間のうちに大量の食料や需品を積み込んだが、イギリス大使の抗議もあって石炭は供給を受けられず、沖の補給船団から受け取るしかなかった。

ドイツ側にとって、この戦闘における最も重大な問題は弾薬消費で、それは以下のような数量である。

『シャルンホルスト』:21センチ通常榴弾188発、21センチ徹甲榴弾234発、15センチ通常榴弾148発、15センチ徹甲榴弾67発

『グナイゼナウ』:21センチ徹甲榴弾244発、15センチ通常榴弾198発

『ライプチヒ』:10.5センチ榴弾407発

『ドレスデン』:10.5センチ榴弾102発

『ニュルンベルク』:10.5センチ榴弾135発

これは全保有量の10ないし40パーセントにあたる量で、最も多く砲弾を消費した『シャルンホルスト』では、同規模の戦闘をもう一度行えば、砲弾はまったくなくなるという状況である。

正確な命中弾数は判然としないけれども、『グッド・ホープ』には30ないし40発が命中したと観測されている。『モンマス』への命中弾数も不明だが、けっして少ない数でないのはもちろんだ。『グラスゴー』には5発が命中し、『オトラント』にも1発が命中したとされるものの、イギリス側には損傷の記録がない。

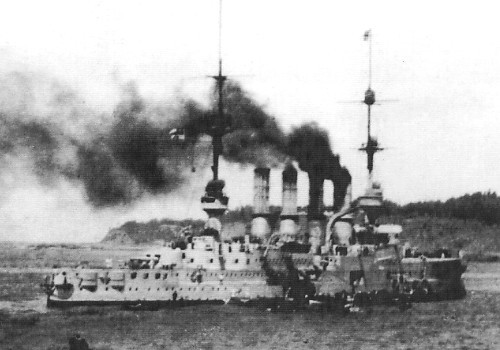

ドイツ側各艦の被害は小さく、『シャルンホルスト』には2発の命中弾が認められ、『グナイゼナウ』では4発だった。『シャルンホルスト』の非装甲部である艦首中甲板舷側に命中した4インチ砲弾は、炸裂せず、用具箱の中に鎮座しているのを発見されている。下の写真で破口が大きいことと考え合わせれば、海面で反跳した砲弾が不規則な姿勢で命中したのだろう。

もう一発は3インチ砲弾と見られ、煙突の上部を貫通したが、やはり炸裂せずに飛び去った。負傷者はなく、戦闘能力にはまったく支障がない。

『グナイゼナウ』では若干の被害と火災を発生している。最も損害の大きかったのは、後部主砲塔の旋回部とバーベットの境目に命中した6インチ砲弾で、小火災を引き起こし、砲塔外装鉄板の屈曲によって砲塔の旋回に障害が発生したけれども、曲がった鉄板を元に戻すことで能力は回復した。装甲は破られておらず、全体としての損傷は大きくない。破片などによって軽傷者が2名でただけで、戦死者はいなかった。軽巡洋艦にはまったく命中弾がなく、戦闘はほぼ一方的だった。

コロネル沖海戦による『シャルンホルスト』の被害とされる写真

艦首吃水線付近の舷側に直径30センチの穴があり、一番前の煙突に直径10センチの穴があるとしている。

では、ここで判明している限りで海戦の実状を書き出してみよう。当然だが、乗組員全員が戦死した2隻のイギリス装甲巡洋艦については、詳しい状況はまったくわからない。

これまでに出版された書物などでは、沈みゆく太陽を背にしたクラドックが挑み掛かるのを、受け流したシュペーが日没を待ち、立場の逆転に乗じて討ち果たしたという、どこか剣豪の果たし合いのようなものが一般的な解釈である。劣速で逃げることもできないイギリス艦隊が、一身を賭して優勢なドイツ艦隊に突撃し、あわよくば相討ちを狙うと言ったような、どちらかといえば勇ましい精神論的な、悲壮とも言える提督の覚悟を描き出している場合が多いものの、少々イギリス的な宣伝臭さも感じられるところだ。

前述したように、互いを視認していったん並行針路をとってから砲戦開始の直前まで、クラドックが積極的にドイツ艦隊へ接近したのは初期の数分間に過ぎず、その後は緩慢に距離を詰めているだけである。また、全滅を賭すという意図のある行動ならば、劣速で攻撃力のない『オトラント』を引きずって足を引っ張られる理由はないだろう。

太陽光線の利益も、それを利用しようとしたのならば、少なくともドイツ側より先に発砲していなければならないのに、それも行われていない。そこでの距離の詰め方にしても、航跡はただ真っ直ぐ南へ向いているのであって、敵を圧迫するような動きは見られない。

この単純な南進が何を目的としたのか、理解は困難である。結果として先に射撃され、先に命中弾を受け、もともとの力の差をさらに広げられてしまっている。撃たれはじめてからは目立った戦術運動もなく、ほとんど一方的に撃たれ続けて、被害の累積から戦闘艦としての能力を失い、撃沈の憂き目を見た。

シュペーの側では、距離を詰められないように南へ転舵したところで、足を緩めて16ノットのイギリス艦隊を先行させている。南半球での11月という季節と緯度を考えるならば、太陽は真西をかなり南へ過ぎたあたりへ没するはずだから、南向きの針路ならイギリス側が前に出ているほうが太陽光線の利益を受けやすいはずなのだ。

つまり、クラドックが太陽を背にしたのは、どちらかと言えばシュペーの意図によるものであって、クラドックは自らの能力では、その位置を保てなかったのである。

その劣速の原因は仮装巡洋艦『オトラント』の存在であり、彼が信頼できずに分離していた戦艦『キャノパス』と、似たり寄ったりの運動性能の艦なのだ。『オトラント』が使えるのなら『キャノパス』も使えたわけで、16ノットで戦闘をするなら、『キャノパス』が後ろにいたほうがまだマシだと思うのだが、言われている以上に機関の状態が悪かったのかもしれない。

シュペーの行動を見ると、戦闘開始が遅すぎ、主として日没のために『グラスゴー』と『オトラント』を逃がしてしまっているし、装甲巡洋艦を撃沈したという確認も不十分だった。『モンマス』の撃沈とその確認には、多分に幸運が作用している。生き残りの敵を深追いしなかったことも含め、存在を予想された別戦力の介入を危惧したのだろう。

戦闘が開始されると、熟練し、風上に位置し、好位置に配置された大口径砲を多く持つドイツ側が、訓練不足で、風波を正面から受け、波をかぶる低い位置に砲を装備しているイギリス側を圧倒した。その結果だけを見るならば、とうてい均衡した戦力とは言えないほどの力の差を感じてしまう。

『グラスゴー』からの観測によれば、大打撃を受けた『グッド・ホープ』は緩やかに敵側へ転舵し、『モンマス』は速力を低下させながらも原針路をそのまま進んでいる。『グラスゴー』自身は、徐々に分離していく2隻の装甲巡洋艦の間で、どちらに追従するでもなく、中間のコースを進んだ。

『オトラント』は戦闘開始直後から列外に出て、ひたすら回避運動を行っているが、そうしろという命令を受けた記録はない。戦闘開始直前の、「戦列から離れてよいか」という具申にも明確な返答はなかったとされる。

これらのことから推測できるのは、戦闘開始後にはクラドック司令官から、艦隊運動についての命令がまったく出されていないようだということである。少なくとも、『グラスゴー』の記録にそれは見られない。

戦闘開始後の『モンマス』にも、なんら積極的な戦術運動は見られず、後段では旗艦に追従してもいない。先任の『グラスゴー』に指示を仰いだ記録もない。これらからすれば『モンマス』もまた、艦橋の機能を失っていたと考えられる。

つまり、このときのイギリス艦隊には、誰かが艦隊指揮を取っていた形跡がないのである。自艦の至近に着弾があると、蒼惶として西方へ離脱した『オトラント』の行動、『グラスゴー』の『モンマス』との分離、退却についても、それぞれの艦長による判断で行われており、何ら指示は受けていない。旗艦『グッド・ホープ』は、かなり早い時期に、少なくとも列艦に対する信号伝達能力を失っていたと考えるべきだろう。

しかしながら、軍艦の命令伝達装置には各種あり、いかに艦橋近くに命中弾があったとしても、そのすべてが同時に能力を失うとは考えにくい。これは司令塔付近への命中弾によって、指示を出すべき当の本人と、その周辺に何かが起きたと考えるのが、最も自然である。 (ドイツ側の公刊戦史でもこの見方をしている)

損傷後も真っ直ぐに進んでいたため、後続艦からもはっきりそうとは認識できず、前動続行で撃たれるがままになったと考えれば、まったく無策に見える状況にも説明がつく。また、『モンマス』の艦橋が大被害を受けていた可能性も高い。ともに艦首砲塔か、その付近に早い時期の命中弾があったことは確認されているのだ。

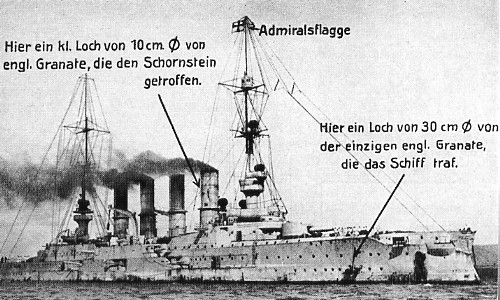

これもヴァルパライソにおける『ドレスデン』

日没と『グッド・ホープ』の爆発によって、両艦隊は互いを見失い、戦闘は休止する。このとき、軽傷の『グラスゴー』は、比較的大きな旋回径で北へ向きを変える『モンマス』に追従している。『モンマス』はなお前進していて、火災や浸水を低減するために風波から艦首を逸らすのと、敵から離れることを目的に、ほぼ180度回って北へ針路を取っている。

つまり、この段階での『モンマス』は、艦指揮と操舵の能力を維持、もしくは回復しているわけで、もし首脳が無事で通信能力があるのならば、『グラスゴー』との間で何らかの交信がなされているはずであるのに、そのような記録はない。『グラスゴー』が呼びかけても返答はなかったという。

『グラスゴー』は、雲の切れ間の月明かりから、ドイツ軽巡洋艦が捜索横隊を形成していると見て、『モンマス』に北西方向への退避を促しているけれども、明確な返答はなかった。ほどなく、自艦の発砲が敵を引き寄せていると気付き、影を潜めて北西、ついで西へと退却している。

この艦には結局5発の10.5センチ砲弾が命中しており、4名が負傷したが、損害はそれだけだった。戦場を大きく迂回した『グラスゴー』は、そのまま南下してマゼラン海峡を通過、フォークランド島へ到達した。その後、ブラジルで修理を受けている。

『グラスゴー』は敵味方を通じて最も優速であり、単独のドイツ軽巡洋艦では立ち向かえない戦力を持つのだが、艦隊が敗れた後、敵艦隊に食いついて位置を報告し続けるというような積極的な行動は行っていない。自身の優越を活かさず、ただ逃げたのであれば少々問題があるだろうが、これを咎めた文献はない。心理的には無理もなく、同情できる状況ではあるのだが。

戦場に到達できなかった『キャノパス』は、2隻の装甲巡洋艦が撃沈されたという『グラスゴー』の通信を受け、会敵を諦めて石炭船を従えたままマゼラン海峡へ戻り、フォークランド島へ帰着している。

さて、半身不随状態で北方へ低速力で進んでいた『モンマス』は、『ライプチヒ』、『ドレスデン』の捜索線から逸れており、そのままであれば再発見はずっと遅かっただろう。中立地帯への退避も不可能ではなかったと思われる。しかし、たまたま戦闘領域へ追いついてきた『ニュルンベルク』が、敵追撃の命令を受けて北方へ針路を転じた、そのすぐ近くにいたのである。

闇の中で、傾き、煙を噴き出しながら低速で行動している艦を発見した『ニュルンベルク』は、これが味方である可能性に留意したまま、接近して確認する。識別信号に応答はなく、その檣頭にはイギリスの戦闘旗があり、探照灯に照らし出された姿はイギリスの装甲巡洋艦に間違いなかった。

シェーンベルク艦長は、敵艦が左に大きく傾斜していることに着目し、慎重に沈み込んでいる左舷側へ接近すると、これを『モンマス』と識別した。その下部砲廓は、おそらく海面すれすれになっていただろうし、上部砲廓からも仰角が取れず、反撃は不可能だった。

接近した『ニュルンベルク』は急射撃を集中し、『モンマス』は大打撃を受ける。反撃がないことを確認したシェーンベルクは、いったん射撃を中止して敵艦が降伏するかどうか猶予を与えたが、『モンマス』からは反応がなく、戦闘旗も引き下ろされなかった。

このときもなお『モンマス』の機関は稼働しており、艦は前進を止めていない。さらに『ニュルンベルク』へ向けて舵を取ってきたので、体当たりをする意志があるとみたシェーンベルクは魚雷を発射したのだが、これは敵艦の下を潜り抜けてしまった。『ニュルンベルク』はいったん離れた後、再度接近して猛射撃を加える。すでに装甲帯は水没しており、水面付近の船体を破られた『モンマス』は、『ニュルンベルク』の見守る目の前で転覆し、急速に沈没した。最後まで、戦闘旗は翻ったままだったという。

当時の現場は波が高く、すでに日が暮れていて、戦闘準備のため艦載艇をすぐには降ろせない状況もあった。さらには、未だ無傷に近い『グラスゴー』の存在があり、戦闘は終結していない。このため、『ニュルンベルク』は生存者救助作業が実施できず、そのまま現場を離れている。

最初に沈没した『グッド・ホープ』ともども、戦闘が継続したことと夜に入ったため、救助作業はまったく行われず、両艦とも全乗組員が死亡した。戦死者は『グッド・ホープ』で約900人、『モンマス』で約700人とされる。

翌日、チリ海軍が海戦現場へ派遣した軍艦は、一人の生存者も発見していない。現場の緯度、天候、大寒流の流域であることを考慮すれば、ボートなどに乗っていない限り、脱出者が翌朝まで生きていた可能性はあるまい。

イギリスは救助活動が行われなかったことを非難しているけれども、上記のような事情があり、両軍ともに軽艦艇を伴っていない (ここでの軽巡洋艦は主力戦闘艦) ことを考え合わせれば、救助活動が実施できると考えるほうに無理がある。

試みに、クラドック提督が目論んだ戦術を推測してみよう。

戦力にならない『オトラント』を分離していないこと、日没を待つかのように距離を詰めていないこと、発砲が遅いことなどから考え合わせると、どうもクラドック提督に突撃的な攻撃意志があったとは考えにくい。あまり接近せずに距離を開いた緩慢な砲戦を行い、日没を待ってさらに距離を開き、曖昧な戦闘を続けようとしたとすれば、彼の本来の任務にも合致した戦術と言えるだろう。

シュペーにとって、手傷を負わされることに次ぐ深刻な問題は、遠巻きに監視されることである。いかに手ぬるい行動しかしてこなかった連合軍ではあれ、総計した戦力では比較にならない。位置を通報され続ければ、滅亡は避けられないのだ。これもまた、効果的な戦術ではある。

これと、全艦隊の突撃によって全滅を賭した攻撃を行い、シュペーに回復不能なダメージを与えることと、最終的にどちらを選択するつもりだったのか、また別な考えがあったのか、その胸中を推し量る術はない。

現実には、このどちらとも見えない、緩慢な接近によって破滅を招いている。この原因を推測すれば、前述のように戦闘の初期に司令塔近くへ命中弾を受け、自らが戦死もしくは人事不省状態となり、敵から離れる、または突撃するタイミングを失したためと想像することができる。

大型軍艦の場合、必ず補助の指揮所があり、副指揮組織が存在するのだが、主指揮所が状況を通達する暇もなく全滅した場合、副指揮所がそのことを把握するまでに時間が掛かる。変だとは思っても、上級士官の指示なしに指揮を引き継ぐ宣言を行うのは、かなり心理的負担が大きい。誰にしても状況確認を行おうとするだろう。

その間、艦はそれまでの行動を続行するわけで、その瞬間、敵に正確な射撃諸元を握られていたら、そこには悲劇しかあるまい。そう考えれば、クラドック艦隊が、まったく無策に見える直進を続け、破滅へ向かって突き進んだ理由に説明が付くだろう。

もちろん、これらの推測には何も根拠がない。ただ、戦時の宣伝交じりとも見られるクラドック英雄論や、冷笑を含んだ無能論、どちらも妥当とは思えないのである。

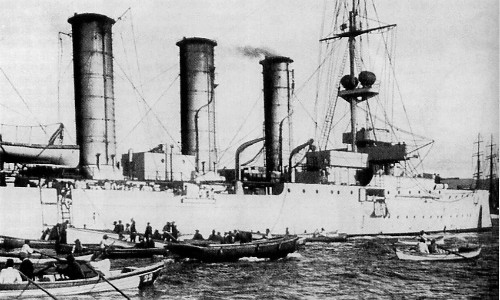

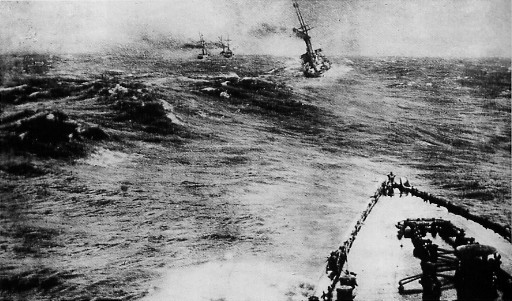

ホーン岬沖で波浪に翻弄されるシュペー艦隊

『ドレスデン』から撮影された写真で、すぐ前は『ライプチヒ』とされる。

この頃すでにアジアのドイツ側拠点は、すべてイギリスと日本に押さえられていた。チンタオは完全に包囲され、連日の猛攻を受けている。アフリカのトーゴも失われた。カメルーンはまだ頑張っているけれども、軍は海から切り離され、内陸へ押し込まれている。

シュペーにとっては、国家戦略に寄与する手段は乏しく、結局は艦隊をどう扱うかしか考えることがない。激しい戦闘を経験した2隻の装甲巡洋艦、3隻の軽巡洋艦には、幸い大きな被害がなかったけれども、その能力が徐々に低下しているのは否めないのだ。

各艦の機関は、機関部乗組員の超人的な努力によって能力を維持してきたものの、発揮できる速力は間違いなく低下している。エンジンの回転数は20ノットを示していても、実際の艦はそれほどの速力に達していない。いわばスクリューは空回りしているのであり、それは船体への付着物などによって抵抗が増えているのが原因だ。

これを改善するには、艦を乾ドックへ入れて貝や海草をはぎ取らなければならないが、半径1千キロどころか、5千キロ以内にだって、艦隊を受け入れてくれるドックなどありはしない。一番近いのがヴィルヘルムスハーフェンだろう。

船体の汚れだけではない。機関そのものも消耗し、あちこちにガタがきている。試せばそれだけで減耗が進む状態だ。辛うじて持ちこたえてきた機関も、いよいよ限界に近付いている。

また、石炭の調達は困難の度を増しており、新規に入手するのはほぼ不可能だ。開戦時に手配済みだった石炭がこれほどに多かったことは、幸運としか言えない。

使ってしまった弾薬にはまったく供給のあてがなく、『シャルンホルスト』の弾薬庫には、ほぼ半分しか残弾がなかったので、消費量の少なかった『グナイゼナウ』から補充することになった。

ぎりぎり24時間で港を出た艦隊は、一路マス・ア・フエラへと向かう。入港できなかった『ライプチヒ』と『ドレスデン』は補給船隊とともにあり、入れ替わりにヴァルパライソへ向かった。

11月になって、シュペー提督の勝利をきっかけにしたかのように、ドイツ海軍はそれまでの幸運を使い果たし、櫛の歯を引くごとくに手駒を失っていく。

11月4日、大西洋で暴れ回っていた『カールスルーエ』が、突然の弾薬庫爆発で沈没する。もっとも、連合国、ドイツともどもすぐにはこの事実に気付かず、ニュースが行き渡るのはずっと後のことになるが。

11月7日、チンタオが陥落する。続いて9日、『エムデン』がココス島で最期を遂げた。これらのニュースが世界へ知れ渡るには、それなり時間が掛かったし、艦隊がそれをはっきりと知るのは、13日にヴァルパライソへ入港した『ライプチヒ』と『ドレスデン』が艦隊に復帰したときである。ドイツにとっては、シュペーの勝利がより貴重なものとなり、その存在が大きくクローズアップされる。

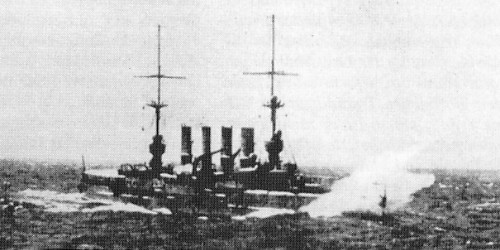

ホーン岬沖でうねりに艦首を突っ込む『グナイゼナウ』

1914年11月3日軍令部発、東洋艦隊宛、「全艦隊を率いて突破を試み、本国へ帰還することを委任する」

シュペー提督が2日にヴァルパライソから発した報告への反応がこれだった。電報が届いたのは10日であり、シュペー提督がこれを受け取ったのは、ヴァルパライソから戻った2隻の軽巡洋艦と出会った時だろう。

チンタオが落ち、『エムデン』が失われて、おそらくは精神的利益しかない東洋艦隊の本国帰還が、相対的に重要な問題になってきている。コロネルで勝利したシュペー艦隊が凱旋すれば、これ以上ない宣伝になると期待できる一方、冒険させずにこのまま太平洋に残しても、いずれは使えなくなる艦隊である。本国とすれば、一か八かの賭をさせるのに、リスクは支払い済みと見ることができるのだ。

「艦隊は本国に向け突破を試みんとす。現在の弾薬残量は下記の如し。各大型巡洋艦は21センチ砲弾445発、15センチ砲弾1100発、軽巡洋艦は1860発」

これがシュペー提督からの返事だった。

11月15日の日曜日に、シュペーは艦隊乗組員の表彰を行った。兵は昇進し、勲章を与えられる。もっとも、現物は手元にないから、形だけではあるけれども。『ドレスデン』のリューデッケ艦長も大佐に進級し、正真正銘の「キャプテン」となった。艦隊はマス・ア・フエラを離れ、チリ沿岸へ向かいつつ南下していく。18日にはヴァルパライソへ行っていた軽巡洋艦と合流した。

11月21日、チリ沿岸のサン・カンタン湾 (南緯47度・西経75度) に投錨した艦隊は、束の間平穏な日々を過ごす。チンタオ以来、艦隊に付き添ってきた『チタニア』は、機関の衰耗が激しく、これ以上の使役には耐えなくなったので、外せるだけの部品や資材を撤去した後、海没処分された。

敵に出会って華々しい最期を遂げるか、動けなくなって1隻ずつ自沈してゆき、一本一本ロウソクが消えるように消滅していくのか、どこか中立国の港で艦隊ごと抑留されるのか、いずれにせよ、艦隊は年明けまで行動するのがやっとだろう。ろくに動けなくなり、燃料もなくなった状態で敵に追われれば、逃げることもままならずに打ち倒される。

艦隊の保有する石炭は日一日と減っているのであり、このままであれば早晩、燃料不足で動けなくなる。機関の衰耗もあり、動けるうちに本国への突破を試みるしか、艦隊が生き残る道はない。

それでも、大西洋に入ってからは石炭の積み替えができる場所がほとんどなく、おそらくは南米海岸の無人地帯にある入江などを利用するしかないだろうが、そこには連合軍の厳しい目が光っているから、まったく発見されずに行動するのは神頼みになる。

それはさらに、ヨーロッパへ近付くにつれていっそう困難になり、最終載炭地として軍令部が候補に上げたカナリー諸島では、抗議を無視した強行的な作業にならざるを得ないが、それでもスペインかポルトガルの港湾を使えなければ、航続力からして本国へはギリギリ到着できるだけでしかない。ブリテン島の北側を廻るのは、大西洋の真ん中で新たな石炭船と会同できでもしない限り不可能だ。

シュペー提督がこれをどう考え、どう解決するつもりだったのか、明確な答は得られないが、相当に厳しいと考えていたのは間違いない。とにかく、艦隊は太平洋に居続けられなくなっており、本国への道をたどるしかなかった。そしてこれは同時に、手ぐすねを引いて待ち構える、敵の本拠地へ近付く道でもある。最も機動力を要求される北海において、最大速力が巡航速力という事態は、当然に起こりうる。それどころか、自力で動けなくなる可能性すら小さくはないのだ。

11月26日、艦隊はサン・カンタン湾を出た。随伴する船舶は、石炭船『バーデン』、『サンタ・イサベル』と『ザイドリッツ』である。『プリンツ・アイテル・フリードリッヒ』は太平洋側に残って通商破壊作戦を継続することになった。南へ進むにつれて天候は悪くなり、海は荒れていた。もっとも、ここの海は静かということがない海なのであって、マゼラン海峡を抜けるわけにいかない艦隊は、左右に大きく傾きながらホーン岬の南を目指す。

荒波は上甲板を越え、満載を越えて積まれた石炭が、ローリングをいっそう酷くした。特に軽巡洋艦は、元々こういう海を越えるように造られていなかったので、かなり難航している。『ドレスデン』では、甲板に野積みされた石炭袋が危険になり、やむを得ず投棄された。

当初、ホーン岬からたっぷり100浬ほども離れて航行する予定だったが、あまりに天候が悪く、岬に近いほうが状況が良かったので、艦隊はホーン岬から20ないし30浬を隔てた場所で、太平洋から大西洋に入る。

12月2日午後、ここで艦隊は、イギリスの帆装石炭船『ドラムイヤ』を発見する。喉から手の出るほど欲しい石炭、それも上質なカージフ炭である。艦隊はこの誘惑に勝てなかった。

予定を変更し、海峡外れのピクトン島で、『ドラムイヤ』から石炭船へと積み替えが行われる。各艦も腹を満たし、6日、ようやく空になった帆船を処分してホーン岬を離れた。艦隊はここでチリ軍艦に発見され、退去の勧告を受けている。この情報は、遠からずイギリス軍へも伝わるだろう。

出発の直前、艦隊は旗艦に艦長を集合して会議を行っている。この席上、シュペー提督はフォークランド島襲撃を提案したが、会議では反対意見が提示された。その中では、フォークランド島を迂回するほうが、より有利に行動できるとされている。行方をくらませた艦隊が、突然ラプラタ方面に出現すれば、敵を混乱させられるとの意見だった。

シュペー提督はこのとき、すでに艦隊の余命は幾許もなく、燃料がなくならなくても機関は動かなくなるから、行動が可能なうちに、さらなる軍事的成功を手中にしたいと考えたようだ。主力艦の持続できる最大速力は20ノットを下回っている状況だから、たとえ旧式な装甲巡洋艦であっても、出会ってしまえば容易に振り切れなくなっているのである。高速の発揮は、それだけで缶を破壊してしまうだろう。

フォークランド島には、おそらく若干の軍艦がいるはずであり、装甲巡洋艦の存在も予測できるが、その程度の敵であれば望むところでもある。弾薬はまだ一合戦するだけの量があり、兵の士気も高い。ただ、戦ってしまえば弾切れで戦闘力はなくなるから、補給を受けられない限り、突破は考えられなくなる。いくら砲弾のないことを敵に知られていなくても、乗組員は知っているのだ。それでは危険を冒せない。

12月8日朝、 『グナイゼナウ』と『ニュルンベルク』は艦隊から離れ、フォークランド島へと接近していく。島の丘からは細い煙が一筋、晴れた空へ向かって立ち昇っていた。

3へ

3へ

|

5へ

|

士官室へ戻る

士官室へ戻る

|