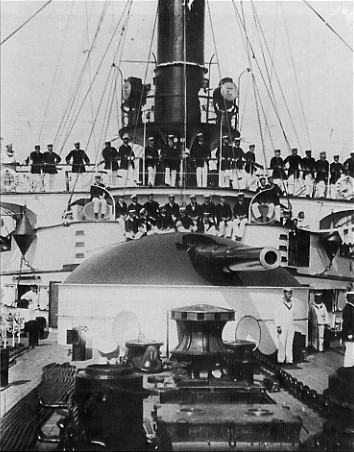

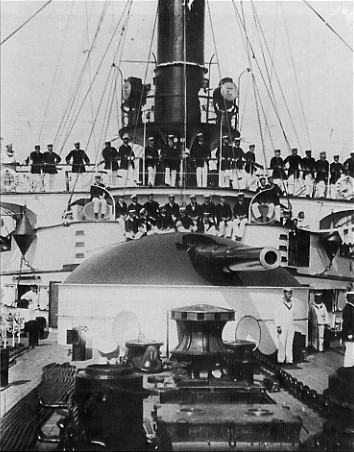

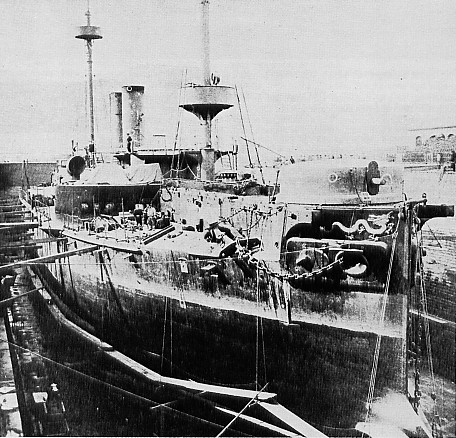

オーストリア装甲巡洋艦『マリア・テレジア』 Kaiserin und Konigin Maria theresia の

フード付き露砲塔・1894年

フードの厚みは40ミリしかない。砲身の上に照準器があるので、

左右の視界を確保するため、砲眼孔が部分的に広げられている。

|

砲塔の生い立ちと進化(3) Progress of Turret and Barbette (3) |

ここでは、砲塔の祖先となった、もうひとつの系列である露砲塔を取り上げましょう。しばしば囲砲塔と対になった言葉として扱われる露砲塔ですが、その根本的な欠点である防御力の不足から、砲塔の発達史の中で消えていったものと扱われることが多いようです。

しかしながら、実際にはこれは消えたのではなく、囲砲塔との融合を果たして、その血筋を後に伝えていったのです。

では・・・

初期の装甲艦では、装甲範囲に置かれた砲からの首尾線方向への射界がなく、こちらへの火力を確保するため、多くは上甲板に追撃砲を露天で装備していた。これには防御がなかったのだが、ここへも装甲を施すべきと考えられて、砲座の前方に装甲隔壁を立てたりと工夫がなされる。

また、砲を効率よく運用するために、1門の砲が複数の砲門を使うような移動式砲架も開発された。しかし、大口径化で重くなってきた砲を人力で移動するのは大仕事だし、遠からず不可能になるだろうことは簡単に予測できる。

■原初バーベット・『オスマニエ』(トルコ)のもの

フランスで1870年に完成した『オセアン』Oceanは、これにひとつの解決を導いた。彼らは上甲板の239ミリ追撃砲を機械式の旋回台に乗せ、この周囲を円筒形の装甲鈑で囲ったのである。この装甲形式をバーベット (前掛けの意) と呼ぶ。

水線部の装甲は200〜180ミリ、砲廓が160ミリ、バーベットは150ミリだから、それほど遜色はない。しかし、装甲鈑は砲の俯角を制限しない範囲までしか立ち上げられず、上部はまったく露天のままだった。これが露砲塔である。

内部プラットホームの深さは砲の大きさによって異なるようだが、肩から腰の高さくらいしかない。つまり、作業する砲員は吹き曝し同然で、砲もまた剥き出しである。これで防御力があるのかと考えてしまうけれども、そもそもの軍艦は直接防御など考えられていなかったことを忘れてはならない。損害は数の力で吸収するものだったのだ。

当時は、砲員の損耗は当然の損害であって、砲もそれほどデリケートではなかったから、この状態では水平弾道からはほとんど標的面積がないということを考え合わせれば、艦としてはそこそこ意味のある防御だったのである。床下の旋回装置は装甲鈑に囲まれており、砲弾や装薬もそれなりに安全なのだ。

露砲塔の有利さは、比較的重量が軽く簡易であることと、視界を遮るものがなく、発砲煙や有毒ガスの滞留もないことである。旋回装置の負担になるのは砲と砲架の重量だけであり、全体が軽いから、それだけ高い位置に置ける。防御以外の欠点は他の砲からの爆風に影響されることだけれども、これは防御のない砲では当然のことなので、当時の人が欠点に数えたかどうかには疑問がある。

そしてほどなく、これには薄い金属のフードが被せられるようになった。フードは砲を乗せているプラットホームから柱で支持され、砲と一緒に旋回する。しかし、最初に取り付けられたフードは、ちょうど昔の乳母車の日除けのような形状で、砲尾側の半分を覆っているだけであり、前方はまったく開放されていた。つまり、これは防御用ではなく、海象や天候の影響から装填作業を保護するためだけの目的だったのである。これらをフード付露砲塔と呼ぶ。

●フード付き露砲塔 (Hooded Barbette)

このフードの厚さと形状の変化、内部の砲架の進歩が露砲塔の変遷なのだが、砲架の進歩は、基本的にすでに解説した「砲塔の生い立ちと進化(1)」と重複するので、ここでは詳しく触れない。そこでまず、フードの形状を見てみよう。

これには、軽いことと防御目的が乏しいことから実に様々な形態があり、防盾型、トンネル型、半球形、浅い部分球形、そして装甲砲塔と同じ形態まで、千差万別である。開口が大きければ、敵弾だけでなく他砲の発砲爆風などにも影響されるから、だんだんと閉囲される傾向があった。これは長所を減退させてしまうが、後述するような大胆な解決法もある。

徐々に装甲も厚くなるけれども、これがバーベットの厚さを越える場合には露砲塔とは言えなくなるし、半端に厚いものは標的面積を提供するだけである。薄ければ作動しない信管に爆発するべき場所を教えることになるので、あまり評価はできない。この方式ならば、せいぜい弾片防御を考えるくらいが適切だっただろう。

構造が簡単なことからか、露砲塔を採用した海軍は多く、イギリスも含めてほとんどの主要海軍で用いられている。唯一これに目を向けなかったのはアメリカで、主力艦では露砲塔類を装備したものがない。

日本では日清戦争で活躍した三景艦の主砲塔がこれにあたり、下の写真に類似の最も進歩した、浅い部分球体のフードと砲尾部分をカバーする小さなハウスからなる形状である。バーベット部が高くて防御効果はかなり大きいものの、俯仰軸が露出している点は致命的で、この部分は弾片でも簡単に破壊されうる。

露砲塔は大別して、この種の高いバーベットに浅く膨らんだ天蓋を持つものと、バーベットは低いままで、フードの装甲厚を増す方向に向かったものとに分かれた。前者は、フランスのほかにオーストリア、スペインに多く見られ、後者はドイツ、イタリア、ロシアで発達している。

さて、上記の欠点を踏まえ、露砲塔は次なるステップへ踏み出して新型の砲塔へと進化していくわけですが、それこそが前章の最後で取り上げた『マジェスティック』の砲塔であり、その砲室の形状は、『カイゼリン・エリザベート』の砲塔で露出していた脆弱点を最小限の大きさで覆い、これまた必要最小限の装甲を与えられたものなのです。

『マジェスティック』の砲室が、『コロッサス』のそれと大きく異なった形状をしているのは、それが単純な進化ではなく、他形態との融合体であるからにほかなりません。この進化経路を取らなかったアメリカでは、近代型砲塔の外形はモニターの砲塔とほとんど変わらない円筒形であり、そこから必要に応じた変形を繰り返して完成されていきました。

次の章では、『マジェスティック』の砲塔の中身がリファインされていく経過を追っていきますが、その前にちょっと横道へ逸れましょう。

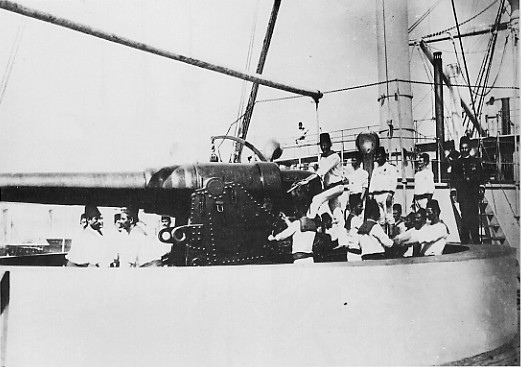

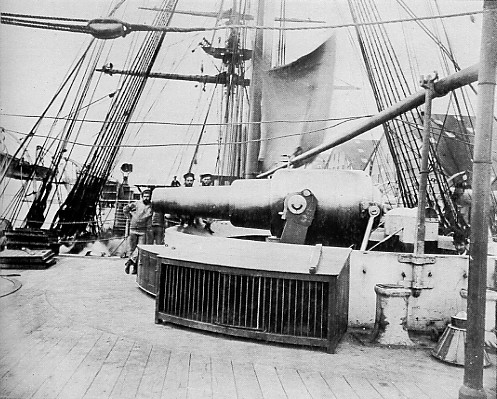

日清戦争で日本を悩ませた清国の装甲艦、いわずと知れた『定遠』と『鎮遠』だが、多くの書物では、これの砲塔装甲を12〜14インチ(305〜356ミリ)と書いている。ところが、これはとんでもない間違いであり、これらの装備していたのはフード付露砲塔なのである。

バーベットの装甲は確かにこの数字どおりで厚く、鴨緑江海戦(黄海海戦)で日本海軍の砲弾は残らず跳ね返されたのだが、フードの厚みは22ミリしかなく、防御力など期待できないのだ。そのため彼らは、邪魔なフードを外して海戦に臨んでいるのである。これが前述した「大胆な解決法」なのだ。

わずな厚さしかないフードは、視界を遮り、発砲煙に煩わされるだけであると考えたのだろう、思い切りよくこれを外してしまったのだ。捕獲直後の『鎮遠』の写真でもフードは外されている。

これはフード付露砲塔の実戦運用上、興味深い事実であり、この種の砲塔に対する評価に影響を与えたと思われるが、この頃には露砲塔そのものが過去の技術となっていたので、結果を見ることはできない。

海戦では200発を越える命中弾を受けているけれども、主砲は最後まで能力を失わなかったとも言われており、剥き出しでは防御に疑問があるとする声にどう答えるべきなのか、言葉を見つけられない。

もうひとつ寄り道を・・・

●隠顕型砲塔・(いんけんがたほうとう)・disappearing mounting

元々は陸上の要塞用砲架である。砲は水圧で昇降する砲架に載せられ、装填装置や砲員は深いバーベットで保護される。構造は陸上型とほとんど差がなく、その手の資料をお持ちの方は、それがそのまま船に組み込まれたと考えていただいてよい。

砲がすっぽり隠れるくらいの深いバーベットの中に旋回台を置き、丈夫な長い腕を介して砲を装備する。砲の後座が、水圧で支えられる腕の下降運動で代用できるため、機構的負担はそれほど大きくない。技術的にも開発済みのシステムだから、採用に当たって障害は少なかっただろう。

装填位置では水平方向から砲は見えず、重砲弾による直撃の可能性はほとんどない。射撃位置にあっても標的は砲身だけに近いから、防御的には優れていた。

しかしながら、機構上完全な天蓋を持つのは難しく、砲が射撃位置にある場合には天蓋も意味が小さい。陸上では装填時に標的面積がなくなるため、周囲に何もないようにすれば被害は防げるわけで、丘の上などにあれば低い位置から見上げたのでは砲の所在もはっきりしないから好都合である。

しかし、陸上ならばそれだけのスペースも得られるものの、艦上ではすぐ近くにマストや上部構造物を設けざるを得ないから、ここからの弾片を防げないと露砲塔と同じことになってしまう。バーベットが深い分だけ重くなり、機構も複雑になったのでは利点はほとんどなく、イギリスで1隻、ロシアで2隻の装備が確認できるだけだ。

イギリスの『テメレーア』は11インチ前装砲を単装で、ロシアの2隻は後装砲を連装で装備した。うち1隻は『ヴァイス・アドミラル・ポポフ』Vice Admiral Popovで、有名な円形砲艦である。

しかし、ロシアではこれ以上発展しなかったものの、イギリスではこれが次の世代への血縁をわずかながら保持したように見える。その艦上配置とバーベットの形状、装填装置との位置関係、避弾に対する考え方などに共通点が見られるのだ。

ここに掲げた図面を、砲塔の生い立ちと進化 (2) の高架砲塔と見比べてくだされば、その構造や配置の類似性がご理解いただけるだろう。

(2)へ戻る

(2)へ戻る

(4)へ

(4)へ

|

ワードルームへ戻る

ワードルームへ戻る

|