ヴィースバーデンの時計

SMS Wiesbaden and The Watch 1916-5-31

|

お急ぎの方はこちらからどうぞ

●第一章・凱歌・その1

どんよりと曇った空を見ながら視線を下げていくと、そのまま色彩を失った灰色の海へと、ひとつながりになっているような錯覚を起こす。定かでない水平線を見詰める目には、並んで警戒線を形成している同僚の軽巡洋艦と、それに従う駆逐艦が何隻か、靄の中に輪郭を濁して見えるだけだ。

斜め後方にはうっすらと煙の柱が見え、そこに頼もしい巡洋戦艦の隊列がいると教えてくれているものの、そうと知らない目からは、それが煙であることを見分けるのさえ難しいだろう。訓練された目ならば、そこに棒状のマストを見つけるだろうし、頂部にある見張り所すら見分けられるかもしれない。

ポケットからずっしりとした丸い時計を取り出す。精細な装飾の施された蓋を開けると、主人が見ていない間も律儀に働いていた針は、その鋭くとがった先端で、時刻がまもなく14時30分になることを教えてくれる。蓋の裏にある「イレーネ」と刻まれた名を指先で撫でてから、蓋を閉じて時計をポケットへ戻す。

艦隊の先頭で半円形に並んだ5隻の軽巡洋艦は、どこかに敵の兆候がないかを油断なく見張っているけれども、隊列の右から2番目にいる『ヴィースバーデン』では、その目はほとんどがすぐ近くの海面に向けられている。それもそのはず、ここからデンマークの海岸線までは、どれほど距離があるわけでもないから、右舷側へ敵が侵入している可能性はほとんどないのだ。近くに敵がいるとすれば、潜水艦くらいしか考えられない。

波は静かだし、海面をキラキラと乱反射させる日光もないので、油断のない目は潜望鏡を見逃しはしない。午後になって低くおぼろな太陽は西へ回り、何もいる気配のない海が鈍く輝いている。

この5隻の軽巡洋艦のうち、『ヴィースバーデン』を含む左側の4隻は、第二偵察艦隊を編成する新型の軽巡洋艦からなり、一番右端の『レーゲンスブルク』は水雷戦隊の旗艦である。この艦隊を率いるのは、5隻の真ん中、全艦隊の先頭に立っている『フランクフルト』で、ベーディッガー少将が指揮を取っている。これは『ヴィースバーデン』の同型艦でもある。さらに西側には、『ピラウ』と『エルビング』という、やはり新型の軽巡洋艦が続いている。本来の艦隊には、この外にもう2隻軽巡洋艦がいるのだが、今は2隻ともが修理のためにドックへ入っており、作戦には参加していない。

この半円は半径およそ15キロメートルとされ、その中心には第一偵察艦隊の旗艦『リュッツオー』がおり、全偵察艦隊の指揮官を兼ねるヒッパー提督が、その艦橋に陣取っている。今日の天候では、この距離はやっと船が見える程度で、いると判っているから見落とさずにいられるくらいだ。その視程は一定ではなく、まったく見えなくなったり、急にはっきりと見えたりもする。

艦隊は昨日ヤーデ湾を出撃し、ホーン・リーフズ灯船付近の機雷原の間を抜けて蛇行しながら、デンマークの海岸線からあまり離れることなく、おおよそ北へ向かった。この隊形を形成したのは早朝のことで、すでに半日以上、隊形を維持したまま北上を続けている。

私はエルンスト・シュタイン大尉。『ヴィースバーデン』の砲術課、次席士官で、今は戦闘時の配置である主マスト下の後部指揮所におり、後ろに続く駆逐艦を見ながら、手すりにもたれている。

「126ヘクトメートル…だと思います」

「だと思いますとはなんだ! だと思いますなんていう距離の単位はないぞ!」

「すいません…」

若いリヒャルツ中尉が、測距儀についた兵をしごいている。右舷後方に見える『レーゲンスブルク』までの距離を計らせているのだが、靄のために目標の輪郭が崩れているから、正確な判定は難しい。

まあ、条件のいい時だけやる訓練では、実戦の役には立たないから、こういう経験も必要だ。と、言うより、この海はこんな天気ばかりだと思ったほうがよい。

こうした洋上の訓練は、実際に撃ってみない限り、距離測定の正解さが判定できないから、操作に習熟するという以上のものではない。しかし、どれだけ速く、正確に測定ができるかは、艦の生き残りに大きく関わることだし、すべてに優先する事柄でもある。

5月も終わりだというのに、今日は妙に肌寒く、夏の到来などまったく感じられない。靄に包まれた水面など北海では珍しくもない光景だが、今日はまだ薄いほうだろう。視程が5千メートル以下に落ちるのも、珍しいことではない。

「リヒャルツ君、艦橋へ行ってくる」

「ハイッ!」

ピンと伸びた背中から、跳ね返るような返事が戻ってきた。少し堅すぎるかな。まあ、若いうちはあんなものだ。

船首楼甲板に下りると、下の甲板ではカイルハック副長が、右舷炭庫のマンホールを開け、機関員らしい乗組員となにやら話をしている。目が合ったけれども、敬礼しただけで通り過ぎ、ゴーゴーと音を立てて空気を吸いこんでいる煙突の脇を通って、艦橋へのラッタルを上がった。

当直士官のベーレンス中尉に到着を告げ、ちょうど艦橋にいた航海長を見つける。

「何もいませんね。5月31日はイギリス海軍の創立記念日とかでしたか?」

「さてな、日課のお茶の時間が長引いているだけかもな」

「臆病なイギリス人どもは、潜水艦が怖くて出てこないんですかね」

航海長のフォン・レンケ大尉は気さくな男だ。少々の階級差など気にせず、誰とでも分け隔てなく話をする。彼に限ったことではなく、この艦は艦長の性格もあって、非常にアットホームな雰囲気に包まれている。

「特に変わった様子はないよ。司令部からの放送でも、特別な情報はないようだ。潜水艦から、若干の艦隊を見かけた情報はあるがね、いつものことだ。誰かが戦艦を沈めたとかいう様子はないなあ」

潜水艦の偵察情報というのは、あまりアテになるものではない。極端に視程が短いし、航法能力も通信能力も低いから、たまたま近くを通った艦について、だいぶん遅れてからしか情報が入らない。

大規模な主力艦隊は、対潜水艦スクリーンも厳重だから、駆逐艦かせいぜい軽巡洋艦で、それ以上の艦を見ることはめったにないとも言う。飛行船も出動しているが、やはり靄が見える以上の報告はないそうだ。

艦の時計が15時を指し、時鐘が鳴らされる。カンカンという音に合わせ、時計を取り出すと、およそ1分半、艦の時計のほうが遅れている。この前の航海のときに確かめたが、遅れているのは艦の時計であって、私の時計のほうが誤差はずっと小さかった。

港にいると、近くの艦からも時鐘が聞こえ、それが微妙にずれているのがおもしろい。それぞれは自分の艦の時計が正しいと譲らないが、今日のように艦隊で出動する場合には、時計は旗艦に合わせてくるから、ほぼ同じタイミングで鐘の音がしているはずだ。聞こえはしないが。

私が時計をもてあそんでいるのを見て、航海長が苦笑している。彼は結婚式に出席してくれたから、この時計のいわれを知っているのだ。あんな美人の嫁さんを残してきたのでは気が気じゃあるまいと、よくからかわれる。なにか言われないうちに、時計をしまっておかなければ。

マスト上の見張りから報告を受けた水兵が、当直士官に報告を伝達している。

「『エルビング』から提督宛ての信号を読み取りました。何か船がいるとか」

航海長は双眼鏡を向けるものの、すぐに下ろしてしまった。

「漁船かな。ここからでは何も見えん」

隊列の反対側、西の端にいる『エルビング』は、水平線の向こうにおり、ここからでは煙くらいしか見えないはずだ。マストの上からは、中継された発光信号の明滅が見えたのだろう。

旗艦からは何も新しい命令などはなく、見つけられたのも軍艦ではなさそうだ。後方から、やはり臨検のために遅れていた駆逐艦が追い付いてきている。こちらも止めた船に不審な点はなく、ただの漁船だったようだ。

ドイツ海軍第二偵察艦隊の一翼を担う『ヴィースバーデン』は、去年完成したばかりの新鋭艦で、それまでの軽巡洋艦と違い、主砲を10.5センチ砲から15センチ砲に強化している。

これにより、6インチ (152ミリ) 砲を装備するイギリスの軽巡洋艦とも、互角に戦えるようになったのだ。古いタイプのドイツ軽巡洋艦は、その主砲が小さかったがために、何度かイギリス艦に苦杯を舐めさせられている。彼等は駆逐艦にさえ4インチ (102ミリ) 砲を積んでいるのだ。

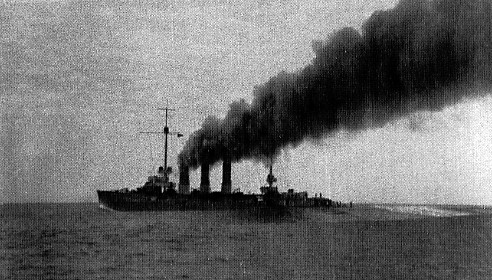

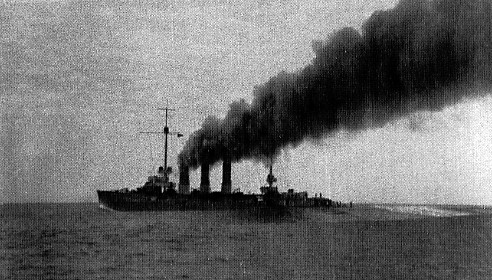

公試中の『ヴィースバーデン』

戦争が始まってから、その準備した軍艦に欠点を見つけるのは、あまり楽しいことではない。前線の兵士にしてみれば、明らかに敵より劣る装備で戦わなくてはならず、それでは士気の上がりようがないのである。しかし、海軍は戦争初期の戦訓を正面から受け止め、その軍艦を、少なくとも敵に遜色のない性能のものに改良している。その真摯な姿勢と努力は、戦前の不明を補って余りあるものだ。

これまでのドイツ海軍は、けっしてイギリス海軍に対して旗色が良かったとは言えない。開戦劈頭には、ヘリゴランド・バイトへ突入してきた艦隊に不意討ちをくって、軽巡洋艦3隻を沈められているし、その翌年にはドッガー・バンクで装甲巡洋艦『ブリュッヒェル』を失った。南米で一度は勝ったものの、シュペー提督の艦隊は、イギリスの巡洋戦艦に捕まって全滅している。

つい先日、ヴィルヘルムスハーフェンでは、その全滅した艦隊に関連する事件で、ちょっとしたお祭り騒ぎがあった。艦隊で唯一フォークランド島沖海戦を生き残った軽巡洋艦『ドレスデン』の乗組員が、本国艦隊に復帰したのである。南米チリのヴァルパライソに抑留されていた少尉3人は、若干の兵を率いて抑留を脱出すると、小さな帆船に乗り、120日の困難な航海を乗り切って本国へ帰還したのだ。その不屈の闘志と意欲の記録は、艦隊司令長官の訓示とともに艦隊内を回覧された。

東洋艦隊軽巡洋艦『エムデン』の生き残りミュッケ副長以下の帰還など、こうした偉業や、機雷や潜水艦での戦果は、それなりに評価できるけれども、やはり主力艦隊の力という感触ではない。これは艦隊の誰しも、特にまだ『ブリュッヒェル』の仇を討っていないヒッパー提督にとって重い現実であり、今回の作戦にかける彼の意気込みは、出撃前の訓示で艦隊全員に示された。

「あのときは逃げるばかりだったからな」

その海戦で軽巡洋艦『シュトラルズント』に乗っていたフォン・レンケ航海長は、ずいぶんとそのときの様子を語ってくれたものだ。

主力の高海艦隊はヤーデ湾で寝たまま、優勢な艦隊に追われるヒッパー提督は、反撃しようにも糸口がつかめず、どれだけの敵が周囲にいるのかも判らない中で、ひたすら逃げるしかなかった。やがて敵弾を食らった『ブリュッヒェル』が落伍したとき、提督は断腸の思いで、これを見捨てる選択をしなければならなかったのである。

「イヤな感じだったよ。艦隊の誰もが、どうしようもなかったと判っているだけにね。どうして踏みとどまって戦わなかったのかと聞かれても、返事のしようがないんだ。あのときには誰もが当然と感じていたし、今、思い返してみても、他に方法があったとは思えない。水平線の向こうにどれだけの敵が追ってきているのか、まったく判らない。判っているのは、こちらに援軍がいないということだけなんだ」

「…向かいあって戦えば、そりゃあ負けなかったかもしれないさ。でもな、誰も助けに来ないと判っているとき、人間はそんなに強気には出られないものなんだよ。なんと言うか、あのビーティの突進に呑まれたって観もあるがね」

ビーティの『ライオン』は、自らが艦隊の先頭に立っていた。まるで短距離競争であるかのように、イギリス艦隊は速い順に並んでいたのである。そのあまりの気迫に、艦隊に付属していた水雷戦隊は何もできなかった。

旗艦の『ザイドリッツ』は、後部砲塔を潰されて反撃もままならず、幸運にも速力が落ちなかったから逃げきれたようなものだ。突っ走っていた『ライオン』が、深手にがっくりと膝をついて追跡を諦めたとき、艦隊の誰もが、「助かった」とは感じても、「反撃の好機」とは思わなかった。

依然、敵には4隻の巡洋戦艦が健在で、無事な味方は2隻だけ、『ザイドリッツ』はまだ、焼けただれた後部砲塔から煙を吐き出していたのである。軽巡洋艦の数も、駆逐艦の数も少なく、彼らの背後にどれだけの敵艦が続いているのか、誰にも妥当な推測などできなかったのだ。

「御体はやる気だぜ」

艦隊の打ち合わせに参加したカイルハック副長は言っていた。

「『ブリュッヒェル』のことが忘れられないんだろう。今度ぶつかったら、絶対に逃げないって、旗艦のビュットナー少佐が言ってたよ」

あれは屈辱の戦いだった。落伍した味方を助けることもできず、まるで生贄のように、敵前に置いてくるしかなかったのである。海戦に参加した者たちは、その話になると一様に顔を曇らせる。今度こその思いは、それからの厳しい訓練の中で、彼等の口から何度繰り返されたか判らない。

副長は、この出撃に修理中のため参加しなかった『フォン・デア・タン』の乗組員が、臨時に乗っていた『ブリュッヒェル』とともに多く戦死したので、一時的な補充として『フォン・デア・タン』に移り、本艦の就役と共に軽巡洋艦の副長に任じられたのである。

私自身は、開戦時からずっと艦隊にいるものの、まだ大規模な戦闘は経験していない。ヘリゴランド・バイトの時には軽巡洋艦に乗っており、味方の救援に向かっていたのだが、あと一歩のところでイギリス巡洋戦艦には出くわさなかった。

以来、ずっと軽巡洋艦勤務で、『ヴィースバーデン』が三隻めになる。15センチ砲の射撃を扱うのは本艦に来てからで、練習艦時代以来、久しぶりだった。もっとも、旧式な装甲巡洋艦の15センチ砲とでは、まったく別物という感触だったが。

―*― ご意見、ご質問はメールまたは掲示板へお願いします ―*―

スパム対策のため下記のアドレスは画像です。ご面倒ですが、キーボードから打ち込んでください。

第2章

第2章

第3章

第3章

第4章

第4章

第2章

第2章

第3章

第3章

第4章

第4章

ガンルームへ戻る

ガンルームへ戻る